記事公開日:2025.04.30

最終更新日:2025.04.30

中小製造業におけるAI活用×技術伝承事例:株式会社シンワバネスに学ぶ若手育成術

今回は、2025年4月24日に開催された、スマートファクトリー経営部会 第1講座に登壇いただいた、株式会社シンワバネス 技術開発部 部長 石川智之氏の講演内容をご紹介させていただきます。

スマートファクトリー経営部会では、最新の製造業DX事例の勉強会を隔月でおこなっております。製造業経営者を中心に、製造業におけるDXを学ぶ会となっております。無料お試し参加をご希望の方は、以下のURLをご確認ください。

スマートファクトリー経営部会の詳細はこちら

電気ヒーター専門メーカーのシンワバネス様(従業員70名)は、技術者不足とキーマン退職による納期遅延という危機に対し、AIチャットボット導入を中心としたDXを推進しました。製品情報やノウハウをテキスト化し、RAGシステムとAIを組み合わせたチャットボットを導入。その結果、OJT負担軽減、新人教育支援、ナレッジ検索効率向上といった効果が得られ、年間約414時間の人件費削減にも繋がりました。技術伝承と若手育成にAIが貢献した事例です。

このレポートを読むメリット:

- 中小製造業における技術伝承の具体的な方法が学べます。

- AIチャットボット導入による業務改善と効率化のヒントが得られます。

- 若手技術者の早期育成を実現するためのステップが理解できます。

- デジタル技術を活用した組織変革の可能性が発見できます。

- シンワバネス様の成功事例から、自社への応用イメージを描けます。

目次

1.技術継承の危機とDX推進の必然性

近年、多くの製造業が共通して抱える課題として、熟練技術者の高齢化や退職による技術伝承の危機が挙げられます。特に中小企業においては、長年培ってきた貴重なノウハウが失われることは、競争力低下に直結する深刻な問題です。今回ご紹介する株式会社シンワバネス様も、まさにこの課題に直面していました。

シンワバネス様は、1978年設立、従業員70名の電気ヒーター専門メーカーであり、半導体製造装置に使われるヒーターなどの設計・開発を請け負うファブレスメーカーです。受注のほぼ100%がオーダーメイド製品であり、顧客の要望を共に考え、設計から携わる点が強みです。しかしながら、2021年度にキーマンが退職したことにより、一時的に業務が回らなくなるという事態が発生しました。

設計期間の長期化は納期遅延を招き、顧客からの信用失墜という危機的な状況に陥りました。この状況を打開するため、人員の増強や補充が行われましたが、結果として新入社員の割合が増加し、教育という新たな課題が生じ、生産性の悪化を招きました。

このような背景から、シンワバネス様は、特定の専任者に依存しない体制づくり、すなわち退職リスクの回避と、経験の浅いメンバーを早期に戦力化するための効率的な教育システムの構築が急務となりました。そこで着目されたのが、デジタル技術を活用した変革、すなわちデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進でした。

2.シンワバネス様の事業概要と抱えていた課題

改めて、株式会社シンワバネス様の事業概要と、DX推進に至るまでの具体的な課題についてご説明いたします。

シンワバネス様は、東京都品川区に本社を構え、資本金3,000万円、代表取締役社長は新井昇様です。工業用ヒーターを主力製品とし、主に半導体製造装置向けの熱源を設計・開発、委託製造し販売する事業を展開されています。センサー、治工具、素材、コントロールBOXなどの関連製品も扱っており、顧客の細かなニーズに応えるオーダーメイド製品の提供が大きな特徴です。

このような事業を展開される中で、シンワバネス様は、2018年度の新事業立ち上げに伴う人員異動、そして2021年度のキーマンの退職という二つの大きな出来事に直面しました。これらの出来事は、設計期間の長期化、納期遅延、そして顧客からの信用失墜という一連の負の連鎖を引き起こしました。

さらに、市場の拡大と成長に伴い、組織体制の強化として新たな社員を採用する機会が増えましたが、その都度、新入社員の教育が大きな課題となりました。過去10年間で3年ごとに社員の増減が大きく変化しており、新入社員が増えるたびに、その教育に多くの時間と労力が割かれていたのです。

また、特定の経験豊富な社員に業務が集中しがちな状況は、その社員が不在になった際のリスクを高めます。業務のシェア方法や継続性の確保も重要な課題として認識されていました。これらの課題を解決し、持続的な成長を実現するため、シンワバネス様は抜本的な対策としてDXの推進を検討し始めたのです。

3.AIチャットボット導入による技術伝承と業務効率化

株式会社シンワバネス様が課題解決のために具体的に取り組んだのが、AI(チャットボット)の導入による技術伝承と業務効率化でした。当時、世界的に話題となっていたChatGPT3.5の登場が、対話型AIの可能性に着目するきっかけとなりました。

シンワバネス様は、DXの取り組みを以下の3つの段階で捉え、推進しました。

- アナログ→デジタル化(デジタイゼーション)

- テクノロジーによる業務改善(デジタライゼーション)

- 組織変革と価値創出 (デジタルトランスフォーメーション)

まず、デジタイゼーションとして、製品の基本構造、仕様、スペックなどの情報、設計工程や社内業務プロセス、そして設計ノウハウやヒヤリハット事例などをテキストデータとして蓄積しました。これにより、頭の中にあった見えない情報が可視化され、業務の流れが明確になり、入社教育の資料としても活用できる基盤が整備されました。

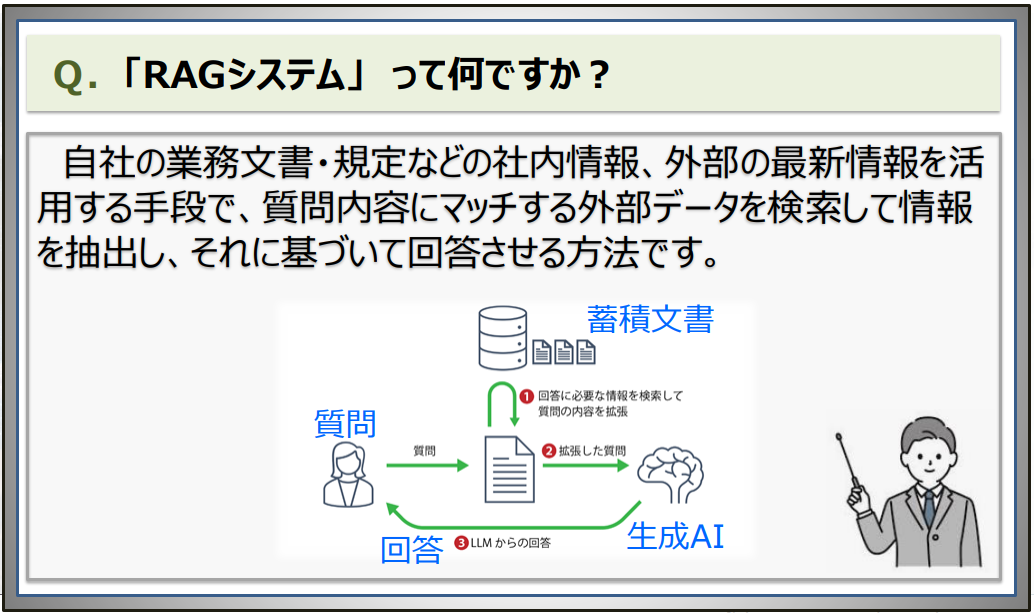

次に、デジタライゼーションとして、「RAG(Retrieval-Augmented Generation)システム」と「AI」を組み合わせた、設計業務に特化したAIチャットボットの導入に踏み切りました。RAGシステムとは、自社の業務文書や規定などの社内情報、さらには外部の最新情報を活用し、質問内容に合致する外部データを検索して情報を抽出し、それに基づいてAIが回答を生成する仕組みです。

当時、「RAG」という言葉自体を知らなかったシンワバネス様は、生成AIが社内リソースを参照して対応できる仕組みが必ずあると考え、サービスを提供している企業の調査を開始しました。その結果、RAGを用いたAIシステムであれば、同社が実現したいことが可能であると確信し、AIチャットボットの導入を決定しました。

2023年8月に社内稟議を経て、9月にはシステム契約と準備を開始し、わずか1ヶ月後の10月には運用を開始するという、驚異的なスピードで導入を実現しました。運用開始前の主な準備作業としては、社内リソースのテキストデータ化(当時は画像認識機能がなかったため、徹底的にテキストで表現)と、カテゴリ別に「質問」と「答え」のデータセットを10組準備することでした。社内にある情報の所在、業務に必要な情報、判断基準、ルール化の有無、仕事のインプットとアウトプットなど、詳細な情報を収集・整理し、技術者の頭の中にある情報や技術をテキスト化する作業が行われました。

運用開始当初は50ファイルだったRAG用のリソースも、現在では300ファイルまで拡充されています。

4.AI導入の効果

AIチャットボットの導入は、株式会社シンワバネス様に多岐にわたる効果をもたらしました。

まず、新入社員の「わからない…」を補える環境が構築できたことが挙げられます。周囲のメンバーが忙しい状況でも、「いつでも聞ける」環境が実現し、新入社員は気兼ねなく質問し、必要な情報を迅速に得られるようになりました。

また、社内ナレッジを探す手間が省けるようになったことも大きな効果です。必要な情報をAIが自動的に引き出してくれるため、従業員は情報検索にかける時間を大幅に削減し、本来の業務に集中できるようになりました।回答速度が速いため、テンポよく業務を進められるようになったという声も聞かれます。

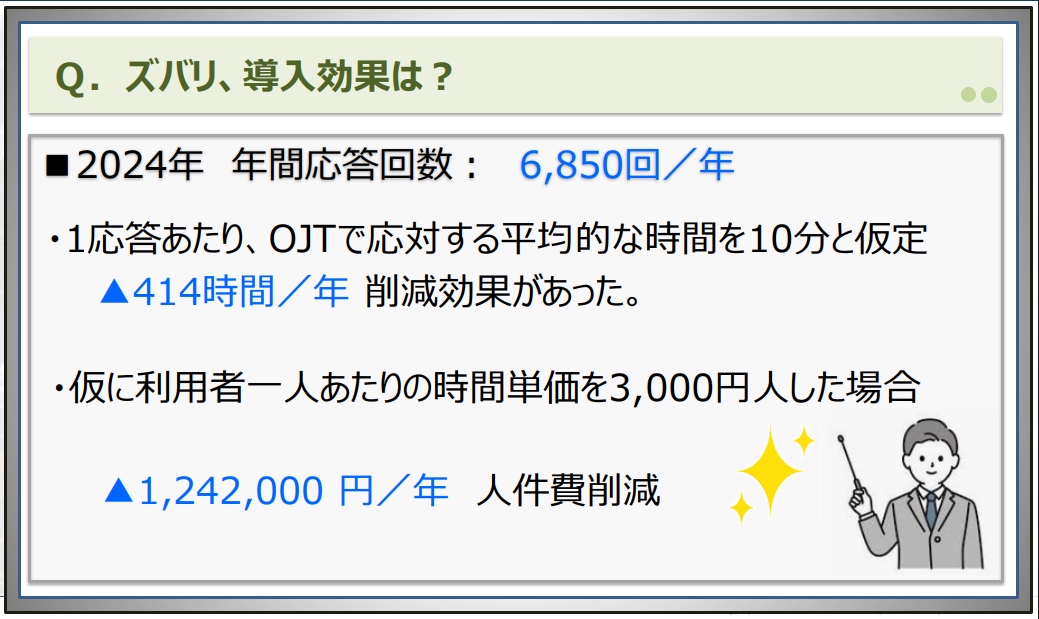

定量的な効果としては、2024年の年間応答回数が6,850回に達しています。1応答あたり、OJTで応対する平均的な時間を10分と仮定すると、年間で約414時間の削減効果があったと試算できます。仮に利用者一人当たりの時間単価を3,000円とした場合、年間約124万2,000円の人件費削減効果があったことになります。

さらに、業務に付随する対応の幅が広がったことも見逃せない効果です。例えば、翻訳作業の効率化や、プログラミングによる自動化など、AIの活用によって新たな業務効率化の可能性が生まれています。

管理者側から見ても、OJTの負担軽減や、情報・技術の継承に対する安心感といったメリットが得られています。ユーザー側からは、「いつでも気兼ねなく聞ける」「質問しても怒られたり、嫌な顔をされない」といった心理的な安心感も得られているようです。

このように、AIチャットボットの導入は、シンワバネス様において、若手育成の加速、ナレッジ共有の促進、業務効率の大幅な向上、そしてコスト削減という顕著な効果をもたらしました。

5.中小製造業におけるAI活用の可能性と今後の展望

株式会社シンワバネス様の事例は、中小製造業においてもAIを積極的に活用することで、様々な課題を解決できる可能性を示唆しています。

シンワバネス様は、今後、AI活用スキルを標準スキルとすることを目指しており、エージェントAIやAGI(汎用人工知能)の進化にも注目し、実用性の向上、コスト低減、日常アプリへの浸透といった潮流を見据えています。

今回の事例を通じて、中小製造業がDXを推進する上で重要なポイントは、以下の3点であると考えられます。

- 明確な課題認識:なぜDXを推進する必要があるのか、具体的な課題を明確にすること。

- 自社に合ったDXの検討と取り組み:課題解決に向けて、どのようなDXが自社に必要なのかを検討し、具体的な取り組みを実行すること。

- スモールスタートと迅速な実行: 大規模な投資を伴うことなく、まずは小さく始め、効果検証を行いながら改善を進めていくこと。シンワバネス様の事例のように、わずか1ヶ月で社内運用を開始したスピード感は、中小企業にとって非常に参考になるでしょう。

技術者不足は多くの製造業にとって深刻な課題ですが、AIをはじめとするデジタル技術を賢く活用することで、人材育成を加速させ、技術伝承を確実なものとし、ひいては企業の持続的な成長に繋げることが可能です。

関連コラム

ロボットのティーチングとは?ティーチングの種類と概要を解説

2019.08.27

溶接ロボットで行う自動化の方法とは?

2019.08.29

産業用ロボットとは?最新動向からロボットの違いを知る

2019.09.17