記事公開日:2025.05.12

最終更新日:2025.05.13

中小製造業のDX〜ITカイゼンで実現する「輝ける職人」〜

従業員の意識改革と業務改善を両立!IT初心者だった町工場、株式会社エー・アイ・エスが、見える化と情報共有で生産性と働きがいを高めた軌跡を公開します。

▼エー・アイ・エス様の紹介動画はこちら

このコラムをお勧めしたい経営者の皆様

- 従業員のモチベーション向上や主体的な行動を促したい経営者様

- 多品種小ロット生産における情報共有や進捗管理に課題を感じている経営者様

- IT導入に苦手意識がある、または導入効果に悩んでいる経営者様

- 現場主導のボトムアップ改善や、働きがいのある企業文化を醸成したい経営者様

- DXの第一歩として、身近なツールから業務改善を始めたい経営者様

このコラムの内容の要約

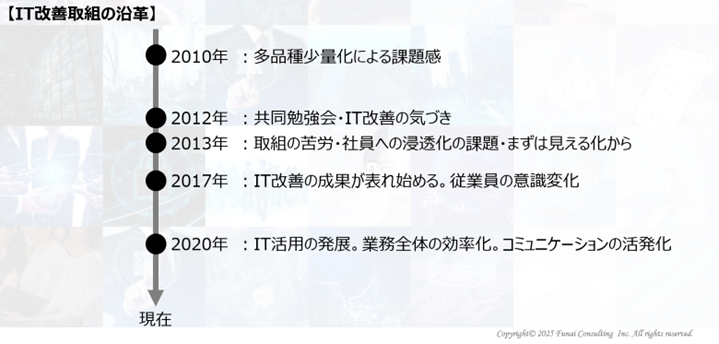

本コラムは、株式会社エー・アイ・エスが直面した従業員のモチベーション低下や、多品種小ロット化に伴う管理の限界といった課題に対し、ITツールを活用した「ITカイゼン」によってどのように変革を遂げたかを解説するものです。同社は、石岡和紘社長が掲げる経営理念「社員の成長と進化と輝き」を実現するため、まず町工場同士の連携を通じて改善の糸口を見つけました 。その後、生産管理アプリ「コンテキサー」の導入を皮切りに、Google Workspace(カレンダー、スプレッドシート)やSlackといったツールを段階的に導入し、業務の「見える化」と情報共有を徹底 。ITに不慣れな従業員と共に、システムの課題や導入の壁を乗り越えながら、約10年をかけて現場主導の改善文化を醸成しました 。結果として、生産性向上、納期遅延の削減、従業員の主体性向上、そして「輝ける職人」が育つ職場環境を実現しています。成功の背景には、トップ(石岡社長)の粘り強い関与、外部連携、そして「まずやってみる」という段階的な導入がありました。

このコラムを読むメリット

本コラムをお読みいただくことで、中小製造業、特にIT活用にこれから取り組む企業が直面する課題への具体的な解決策のヒントを得られます。株式会社エー・アイ・エスの事例を通じて、生産管理システムの導入、クラウドツールの活用、コミュニケーションツールの導入といった、ITカイゼンを成功に導くための実践的なステップを学ぶことが可能です 。また、ITカイゼンが単なる効率化に留まらず、従業員の意識改革、主体性の向上、部門間の連携強化、ひいては「働きがい」のある企業文化の醸成にまで繋がるプロセスを具体的に理解できます 。IT導入時の従業員の抵抗感への対処法、ツールの定着化に向けた工夫、そして外部リソースの活用法など、自社でITカイゼンを推進する上で不可欠な視点が得られるでしょう 。さらに、アナログな管理手法から脱却し、身近なITツールを活用してDXの基礎を築いていく道筋を知ることで、自社の変革に向けた具体的なアクションプランを構想する一助となります。

目次

第1章 なぜ今、ITカイゼンなのか? エー・アイ・エスが直面した壁と目指す姿

1. 町工場を取り巻く課題と従業員のホンネ

多くの中小製造業と同様に、株式会社エー・アイ・エス(以下、エー・アイ・エス)もかつては厳しい現実に直面していました。「ものづくり現場」で働く人々が、懸命に働いているにも関わらず、時に軽んじられるような風潮を石岡社長は感じていました 。経営理念として「社員の成長と進化と輝きを以て、お客様の繫栄に貢献します。」を掲げるものの、従業員のモチベーションを高く維持することは容易ではありませんでした。

特に2010年頃、多品種小ロット化に対応するための「多能工化」を進めた際には、「仕事を覚えた分、仕事が増えるから覚えない」「たくさん仕事をしても評価が大きく変わらないなら損」といった、経営者にとっては辛い言葉が従業員から聞かれました 。背景には、業績が伸び悩み、十分な昇給ができなかったという現実がありました。

2. アナログ管理の限界

当時は、ホワイトボードに案件を書き出し、朝礼でその日の作業を決めるというアナログな管理が中心でした 。創業当初はロット数がまとまっていたため、それでも対応できましたが、徐々に案件数が増え、小ロット化が進むにつれて、ホワイトボード管理では追いつかなくなりました 。結果として納期遅延が頻発し、その対応のための急な段取り変更や長時間残業が常態化 。「忙しいのに利益が出ない」という負のスパイラルに陥っていました。

3. 目指す姿 – 「輝ける職人」

石岡社長の課題意識は明確でした。「どうしたら現場で働く人たちがモチベーション高く働けるか」。エー・アイ・エスが目指すのは、従業員一人ひとりが自身の仕事に誇りを持ち、成長を実感し、主体的に輝ける「輝ける職人」となることです 。そのためには、単に精神論を唱えるだけでなく、働きがいを阻害している構造的な問題、すなわち情報共有の不足、非効率な業務プロセス、評価への不満といった課題を解決する必要がありました。その解決策として着目したのが「ITカイゼン」による業務変革でした。

第2章 転機 – 外部連携と「見える化」への第一歩

1. きっかけは同業者との出会い

変革の直接的な転機となったのは2012年頃、東京都中小企業振興公社の異業種グループでの出会いでした 。同じく町工場でありながら先進的な取り組みを進めていた今野製作所の今野社長の講演を聞き、その取り組みに参加させてもらったことが大きなきっかけとなります 。共通の課題を持つ町工場の経営者として、共に改善活動に取り組むことになりました。

2. 共同での学びと信頼関係構築

職業能力開発センターの専門家派遣事業などを活用し、共同で溶接技術や6S改善(5S+安全)を学びました 。特に6S改善では、互いの工場を訪問し合い、改善を進める中で、それぞれの強みや弱みを客観的に把握することができました 。重要なのは、このプロセスを通じて、社長同士だけでなく、従業員同士の間に直接的な繋がりと信頼関係が生まれたことです 。この従業員レベルでの関係構築が、後々のITカイゼン導入においても、互いに励まし合い、困難を乗り越える上で大きな支えとなりました。

3. ITカイゼンの導入決定 – 生産管理アプリ「コンテキサー」

今野製作所の先進的な取り組みの一つが、生産管理アプリ「コンテキサー」の活用でした。中小企業は独自の生産文化を持つため、パッケージソフトに業務を合わせるか、自社に合わせてアプリを構築する必要があると専門家からアドバイスを受け、エー・アイ・エスも、町工場連携による「共同受注体」を前提として、「コンテキサー」の導入を決定しました。

個社の業務に合わせつつ、共同受注で機能するようにデータをクラウド型で管理するという、当時としては先進的な選択でした 。しかし、システムの未熟さもあり、データの消失が頻発するなど、ITカイゼンの道のりは前途多難なスタートを切りました。

第3章 ITカイゼンの実践 – 試行錯誤と浸透への道のり

1. ITアレルギーとの戦い

ITカイゼンを開始した2013年頃、最大の壁は従業員のITに対する抵抗感でした。当時の社員はパソコン操作経験がほとんどなく、「生産管理システム」という言葉自体に強い拒否反応を示す人も少なくありませんでした。パソコンの起動すら億劫がる従業員もいる中で、全員がシステムを使うようになるまでには、実に3年以上の歳月を要しました 。システムの不安定さ(データ消失、反映遅延、フリーズなど)も、普及を妨げる一因となりました。

2. 「見える化」による意識の変化

導入当初、特に意識したのは「見える化」です 。小規模工場では、製造リーダーが全ての生産調整を行うのは困難であり、各工程担当者にある程度任せる必要があります。しかし、当時は担当者育成も十分ではなく、個々の生産性が優先されがちでした。

コンテキサー導入により、まず受注内容(得意先、数量、納期、図面など)を文字情報だけでなく、システム上でリアルタイムに共有できるようにしました 。これにより、担当者は図面が手元に来る前に受注内容を把握できるようになり、社内での納期調整に関するトラブルが徐々に減り始めました。

さらに、各工程での「完了」処理をシステム入力することで、製品全体の進捗状況がリアルタイムで見えるようになりました 。以前は進捗確認のために担当者一人ひとりに聞いて回る必要があり、1件あたり10分以上かかることもザラでしたが、システム化により事務員でも容易に進捗確認や納期回答ができるようになりました。

3. 現場からの改善要求 – TODOリストの誕生

システム活用が進むにつれて、従業員の改善意識が徐々に芽生えてきました 。2017年頃には、従業員から「予定リストを作成できるようカスタマイズしてほしい」という要望が上がりました。これに応えてコンテキサーにTODOリスト作成機能を追加したことは、エー・アイ・エスにとって画期的な出来事でした。10年以上、社長が言い続けても実現できなかった「作業の事前計画」が、ITカイゼンをきっかけに現場主導で実現したのです 。当初は前日の予定を立てることから始まりましたが、現在では1週間単位のスケジュールを立て、業務の平準化による納期対応力向上に繋がっています。

第4章 ITカイゼンがもたらした変革 – 業務改善、意識改革、そして働きがい

1. さらなる情報共有の深化 (2020年頃〜)

ITカイゼンの効果を実感したエー・アイ・エスは、さらなる情報共有ツールの活用へと進みます。

- Google Workspace (カレンダー, スプレッドシート): 全社員にスマートフォン(WiFi環境下)を支給し、Googleカレンダーで来客、納品、出荷、外注(塗装出し)などの予定を色分けして共有 。完了タスクの色を変えることで、進捗状況が一目でわかるようになり、検査漏れや出荷前のバタバタが劇的に減少しました(以前は3日に1回は宅急便に持ち込み)。スプレッドシートは、Excelから切り替え、設備稼働記録、共通部品の在庫管理、不具合対策書の共同編集などに活用し、リアルタイムでの共同作業を実現しました 。

- Slack / Zoom: 朝礼・昼礼や会議をZoomで実施(感染症対策とPC操作習熟目的)。情報伝達はSlackに移行し、「言った・聞いてない」問題を解消 。写真や画像を添付できるため情報が伝わりやすく、不在者への情報共有漏れもなくなりました 。課題をチャンネルで共有することで、多くの意見が集まるようになり、内向的な社員が発言しやすくなるという効果も見られました 。万が一のテレワークにも備え、リモートアクセス環境(シンテレワークシステム)も整備しました。

2. 働く人に起きた変化 – 主体性と成長

一連のITカイゼンを通じて、エー・アイ・エスの従業員の働き方は大きく変わりました。情報がオープンに共有されることで、担当者は自身の業務だけでなく、前後の工程や会社全体の状況を把握できるようになりました 。進捗の見える化や予定管理により、受け身の作業から、自ら計画し、調整する主体的な働き方へと変化しました。

Slackでの課題共有やZoom会議では、役職や経験に関わらず、誰もが意見を言いやすくなり、ボトムアップでの改善提案が増加しました 。これまでITに触れてこなかった従業員も、ツールの利便性を実感する中で、「もっとこうしたら良いのでは?」といった積極的な意見が出るようになったことは、大きな進歩です。

3. 利益への意識改革 (2024年〜)

近年、石岡社長が面談で語るのは「心豊かな生活を」という言葉です 。かつては長時間労働も厭わず、それなりの賞与を支給していましたが、真のワークライフバランス実現のためには、従業員一人ひとりが「利益」を意識したものづくりをする必要があると考えました 。

多品種小ロット生産では、どの製品が利益を生んでいるのかが見えにくいという課題がありました 。「忙しい=儲かっている」という単純な考え方を改めるため、コンテキサーに見積もり機能を追加し、生産管理システムと連携 。加工前に、その作業の予定工数や目標コストを作業者が確認できる仕組みを導入し、利益への意識を高める取り組みを進めています 。さらに、スプレッドシートを活用し、予定工数(見積もり時間)と実績時間(コンテキサーの着手・完了時間)を比較するレポートを作成し、担当者ごとの生産性を見える化しています。

第5章 未来へ – エー・アイ・エスが目指す「輝ける職人」が育つ職場

エー・アイ・エスが目指すのは、単なる生産性向上や効率化ではありません。その根底にあるのは、石岡社長が掲げる経営理念「社員の成長と進化と輝き」であり、「ものづくり現場で働く人たちが『輝ける職人』になる」ことです 。

ITカイゼンは、その目標を実現するための強力な「手段」でした。見える化から始まった取り組みは、情報共有を円滑にし、「言った・言わない」といった不毛な対立をなくしました 。従業員は、自社の状況をより深く理解し、課題解決に主体的に関わるようになりました 。その結果として、生産性が向上し、より働きがいのある環境が実現しつつあります。

2012年の転機から約5年間かけてITツールを浸透させ、その後、今日に至るまで活用レベルを高めてきた道のりは、決して平坦ではありませんでした 。しかし、従業員のモチベーション向上を常に念頭に置き、外部との連携や段階的な導入といった工夫を重ねることで、着実に変革を進めてきました 。

エー・アイ・エスの取り組みは、ITに不慣れな中小製造業であっても、身近なツールを活用し、従業員と共に汗を流すことで、大きな変革を成し遂げられることを示しています。重要なのは、高価なシステムや最先端技術を導入することだけではなく、自社の課題に真摯に向き合い、従業員が輝ける場を作るために、ITを「どう活かすか」を考え続けることなのかもしれません。

【編集後記】

今回の株式会社エー・アイ・エスの事例は、DXの第一歩が必ずしも大規模な投資や専門的な知識を必要とするわけではないことを教えてくれます。日々の業務の中に潜む非効率やコミュニケーションの壁に対し、クラウドツールやコミュニケーションアプリといった比較的身近なITツールを導入し、粘り強く活用していくこと。そして何より、そのプロセスを通じて従業員の主体性を引き出し、共に成長していくこと。これこそが、多くの中小製造業にとって現実的かつ効果的な変革の進め方なのかもしれません。この記事が、皆様の会社の「ITカイゼン」の一助となれば幸いです。

船井総研では、企業の皆様向けに、ITカイゼン、IoT導入、データ活用による業務改革・生産性向上のコンサルティングをおこなっております。現状の課題分析・データ活用の可能性診断から、最適なITツール・システムの選定、補助金活用支援、導入後の定着化・効果最大化に向けた運用支援まで、一貫したコンサルティングを提供いたします。

多様な業種・企業のIT戦略立案やデジタル化に携わり、具体的な成果に繋げてきた、ITカイゼン・IoT・データ活用専門のコンサルタントが、貴社の状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

ご興味をお持ちの方は、まずは1時間程度の無料オンライン相談会をご活用ください。