記事公開日:2025.08.20

最終更新日:2025.08.25

「AIは絵空事」と思っていませんか?中小製造業こそ知るべき、AI導入のメリットと成功事例

目次

はじめに

「AIなんて、うちみたいな中小企業には関係ない」「大企業やIT企業の話だろう」—そう思っていませんか?

多くの製造業、特に中小企業では、AI導入に対して漠然とした「難しさ」や「高コスト」のイメージを持っているかもしれません。しかし、結論からお伝えします。AIはもはや絵空事ではありません。

AIは、中小製造業が抱える人手不足、技術伝承、生産性の壁を乗り越えるための、現実的かつ強力なツールです。

この記事では、AIを導入し、実際に大きな成果を出している中小製造業の事例を交えながら、AIが製造現場でどのように役立つのかを具体的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの会社がAIを活用して未来を変える具体的な一歩が見えているはずです。

1. なぜ今、製造業にAIが必要なのか?〜直面する3つの課題〜

多くの製造業が共通して抱える課題を、AIがいかに解決できるのかを具体的に見ていきましょう。これらの課題は、AI導入を検討する上で最も重要な「きっかけ」となります。

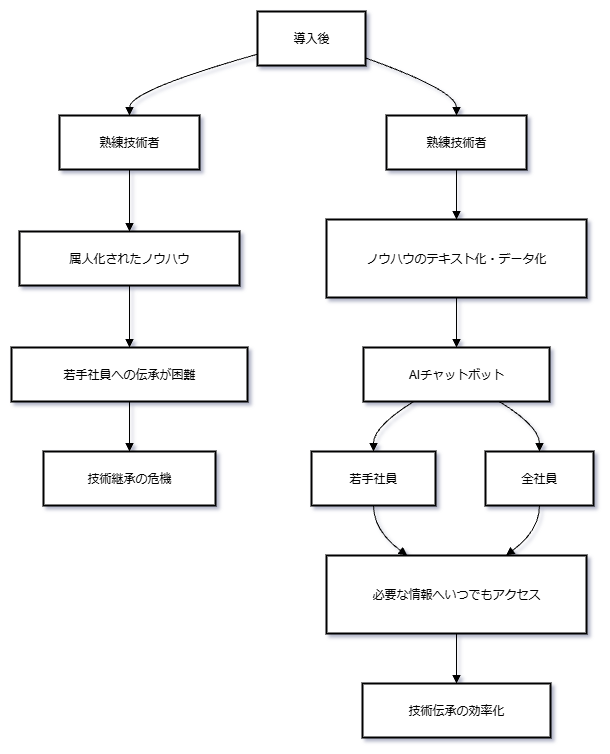

1-1. 熟練技術者の不足と技術継承の難しさ

長年培ってきた熟練技術者のノウハウは、企業の競争力の源泉です。しかし、高齢化や退職により、その貴重な技術が失われる「技術伝承の危機」が深刻化しています。OJT(On-the-Job Training)だけでは、何十年もかけて培われた暗黙知を短期間で若手に引き継ぐのは至難の業です。

この課題に対し、従業員70名の株式会社シンワバネス様はAIを活用した技術伝承に成功しています。製品情報やノウハウをテキストデータ化し、AIチャットボットに学習させることで、若手社員がいつでも必要な情報を引き出せる環境を構築しました。これにより、新人教育の負担を軽減し、熟練技術者のノウハウを組織全体で共有できるようになりました。結果として、年間414時間の人件費削減にもつながっています。

ここにAI導入前後の技術伝承のイメージを視覚的に伝える図解を挿入します。

1-2. 属人化による品質・生産性のバラつき

特定の熟練者しかできない作業がある、担当者によって作業効率や品質にバラつきが出る…これも多くの現場で共通する悩みです。属人化は、生産計画の不安定さや品質トラブルの原因となり、企業の成長を阻害します。

1-3. 多様なニーズへの対応と生産計画の複雑化

市場のニーズが多様化し、少量多品種生産が求められる現代において、生産計画はますます複雑になっています。複数の製品を効率よく、かつ納期通りに生産するためには、高度な計画立案能力が必要です。しかし、これを人間の経験と勘だけで行うには限界があります。AIは膨大なデータを瞬時に分析し、最適な生産計画を立てることで、この課題を解決することができます。

2. 中小製造業こそ知るべき!AI導入の3つのメリット

「AIを導入すると、具体的にどんな良いことがあるの?」この疑問に答えるべく、AIがもたらす3つの主要なメリットを、事例を交えて解説します。

2-1. メリット①:品質の安定と向上

AIは、これまで人間の目で判断していた検査作業を自動化し、品質のバラつきをなくします。例えば、カメラで撮影した製品画像をAIが解析し、傷や汚れといった欠陥を瞬時に発見。人間が見逃してしまうような微細な不良も検知できます。これにより、全数検査の実現と品質の安定化・向上に貢献します。

2-2. メリット②:生産性の劇的な改善

AIは、単純作業の自動化だけでなく、より高度な業務効率化も実現します。

従業員26名のカワイ精工様は、以下の取り組みで生産性を劇的に改善しました。

- 金型カルテ(実績のデジタル化): 金型に関する様々な情報を「電子カルテ」として統合管理。これにより、顧客からの問い合わせ対応や見積もり業務、部署間の連携業務が大幅に改善され、年間300時間の業務削減を達成しました。

- IoTを活用した在庫管理の自動化: IoT重量センサーを組み込んだ装置を自作し、在庫管理を自動化。管理工数の削減と在庫の最適化を達成しました。

- RPA活用による部品発注作業の自動化: RPA(Robotic Process Automation)を導入し、部品発注作業を自動化することで、年間870時間もの削減効果を上げています。

これらの取り組みにより、同社ではプログラミング作業の生産性が平均約2倍、新しい技術の実装においては5〜10倍も向上しました。

ここに、カワイ精工様の事例で得られた削減効果を一覧で示す表を挿入します。

| 改善項目 | 削減時間(年間) | 改善効果 |

|---|---|---|

| 金型カルテ導入(情報管理) | 300時間 | 問い合わせ対応・見積もり業務の改善 |

| RPA導入(部品発注) | 870時間 | 発注作業の自動化 |

| 合計 | 1,170時間 | 従業員26名で年間約1,100時間以上の業務効率化 |

2-3. メリット③:コスト削減と競争力強化

AI導入は、人件費や材料費などの直接的なコスト削減だけでなく、企業の競争力そのものを強化します。

- 人件費の削減: シンワバネス様の事例では、AIチャットボット導入により、若手教育やナレッジ検索にかかる時間を削減し、年間約124万円の人件費削減に成功しました。

- 在庫コストの削減: 在庫管理の最適化により、過剰在庫を防ぎ、コストを削減します。

- 競争力の強化: 生産性や品質の向上は、納期短縮や顧客満足度の向上につながり、結果的に企業の競争力を高めます。

3. 【分野別】明日から使えるAI活用事例5選

一般的な製造業におけるAI活用事例を、読者の皆様の応用イメージを広げるために、分野別に紹介します。

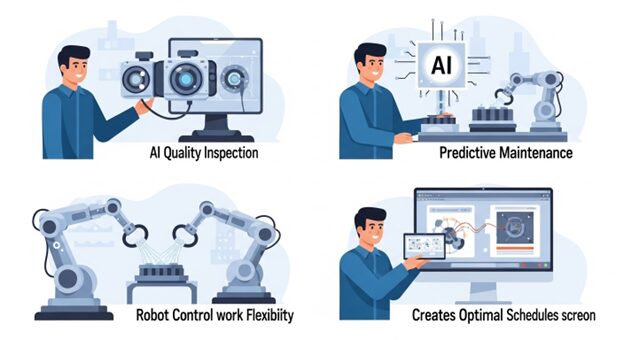

3-1. 品質検査:AIが製品の欠陥を瞬時に見つける

品質検査は、製造業におけるAIの最も代表的な活用分野の一つです。AIに良品・不良品の画像を大量に学習させることで、人間が見逃してしまうような微細な傷や欠陥も、高速かつ高精度に検出できるようになります。これにより、目視検査の限界を超え、全数検査の実現と品質の均一化に貢献します。

3-2. 予知保全:故障する前にAIがアラートを出す

製造機械の稼働状況を監視するセンサー(温度、振動、電流など)から得られるデータをAIがリアルタイムに分析します。過去の故障データと照らし合わせることで、故障の兆候を事前に予測し、アラートを発報。これにより、計画的なメンテナンスが可能になり、突然の機械停止による生産ラインのロスを防ぐことができます。

3-3. 生産計画:AIが複雑なスケジュールを最適化

需要予測や在庫状況、人員配置、機械の稼働状況といった膨大なデータをAIが瞬時に分析し、最も効率的かつ納期を厳守できる生産計画を自動で立案します。熟練者の経験と勘に頼っていた計画業務を自動化・最適化することで、生産性の向上とリードタイムの短縮が実現します。

3-4. ロボット制御:AIによる柔軟な自動化

従来の産業用ロボットは、あらかじめプログラムされた決められた動作しかできませんでした。しかし、AIビジョン(画像認識)と組み合わせることで、不規則な位置に置かれた部品を認識してピッキングする、製品の種類に合わせて最適な作業を行うなど、より柔軟で複雑な作業が可能になります。

3-5. 需要予測:AIが市場の変動を先読み

過去の販売データに加え、季節要因、天候、SNSのトレンド、経済指標など、多様なデータをAIが分析し、将来の製品需要を予測します。これにより、生産量を最適化し、過剰在庫によるコスト増や、品切れによる販売機会の損失を防ぐことができます。

4. 失敗しないAI導入のロードマップ

「AIを導入したいけれど、何から手をつければいいか分からない…」そんな不安を持つ方のために、成功事例から学べる、失敗しないための3つのステップをご紹介します。

4-1. ステップ1:解決したい課題の明確化

株式会社シンワバネス様の事例でも、DX推進の最初のステップとして「明確な課題認識」が挙げられています。AIはあくまで課題解決のためのツールであり、目的ではありません。「AIを導入すること」自体がゴールにならないように、まずは「人手不足を解消したい」「品質のバラつきをなくしたい」といった、具体的な課題を明確にしましょう。

4-2. ステップ2:スモールスタートでPoC(概念実証)を実施

AI導入は、最初から大規模なプロジェクトにする必要はありません。シンワバネス様が「スモールスタートと迅速な実行」を重要視しているように、まずは特定の小さな課題に対してAIを試してみる「PoC(概念実証)」から始めるのが有効です。これにより、リスクを抑えつつ、AIの効果を検証できます。

4-3. ステップ3:社内への浸透と本格導入

PoCで効果が確認できたら、その成功事例を社内に共有し、本格的な導入へと進めます。この際、シンワバネス様が「AI活用スキルを標準スキルとする」といった目標を掲げたように、従業員への教育やサポート体制を整えることが重要です。これにより、AIを一部の人間だけでなく、組織全体の力として活用できるようになります。

まとめ

AI導入は「特別なこと」ではない

カワイ精工様やシンワバネス様の事例が示すように、従業員20名〜70名規模の中小製造業でも、AI導入によって大きな成果を上げることが可能です。AIはもはや大企業だけのものではなく、中小企業の課題解決に直結する現実的な技術なのです。

DXの第一歩は、課題の相談から

「自社にAIがどう役立つか、まだイメージが湧かない」「どこから手を付けていいか分からない」と感じた方もいるかもしれません。

DXの第一歩は、まず自社の課題を明確にし、専門家と相談することです。スマートファクトリー経営部会のようなコミュニティや、DX推進のプロフェッショナルに相談することで、自社に最適なAI活用の道筋が見えてきます。

ご提示いただいた事例のように、DXは決して難しいことではありません。明確な課題認識を持ち、スモールスタートで始めることが成功への鍵です。

関連コラム

ロボットのティーチングとは?ティーチングの種類と概要を解説

2019.08.27

溶接ロボットで行う自動化の方法とは?

2019.08.29

産業用ロボットとは?最新動向からロボットの違いを知る

2019.09.17