記事公開日:2025.08.21

最終更新日:2025.08.21

なぜ今、製造業に生成AIが必要なのか?生産性向上の鍵を握る最新トレンドと事例

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/131729

目次

はじめに:製造業が直面する3つの課題と、生成AIがその鍵を握る理由

日本の製造業は今、大きな転換期を迎えています。グローバルな競争の激化、深刻な人手不足、そして熟練技術者の高齢化に伴う技術継承の危機。これらの課題に立ち向かうには、従来のやり方を踏襲するだけでは不十分です。

そこで、多くの製造業が解決策として注目しているのが、生成AIです。

「AIは難しそう」「ウチのような中小企業には関係ない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、文章や画像を自動で生み出す生成AIは、すでに製造現場の「面倒くさい」を「便利」に変え、生産性向上に貢献し始めています。本記事では、なぜ今、製造業に生成AIが必要なのか、その理由と具体的な活用事例、そして導入のヒントを徹底解説します。

1. そもそも生成AIとは?製造業における基礎知識

生成AIの活用事例を見る前に、まずはその基本的な知識を整理しましょう。

1-1. 生成AIの定義と、従来のAIとの違い

これまで製造業で使われてきたAIの多くは、「識別系AI」と呼ばれるものでした。これは、過去のデータからパターンを学習し、不良品の検知や需要予測などを行うAIです。

一方、**生成AI(Generative AI)**は、テキスト、画像、音声、コードなど、新たなコンテンツを「創造」することが得意なAIです。この「創造性」こそが、従来のAIとの決定的な違いであり、製造業に新たな可能性をもたらす鍵となります。

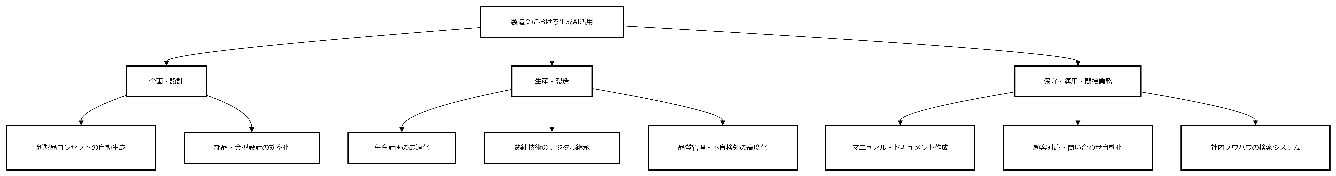

1-2. 製造業における生成AI活用の全体像

生成AIは、製造プロセスのあらゆる段階で活用できます。単に生産ラインを効率化するだけでなく、企画・設計、営業、間接業務にまでその応用範囲は広がっています。

- Mermaid図解の解説: この図は、生成AIが製造業の主要な業務プロセス(企画・設計、生産・製造、保守・運用・間接業務)のそれぞれで、どのような具体的な役割を果たすかを示しています。

2. 【最新トレンド】製造業における生成AI活用の5つの柱

生成AIは、製造業が直面する課題を解決するための強力なツールとなり得ます。ここでは、特に注目すべき5つの活用トレンドを見ていきましょう。

2-1. 熟練技術のデジタル継承(ナレッジマネジメント)

長年培ってきた熟練工の技術やノウハウが、退職とともに失われてしまう。これは、多くの製造業が抱える共通の課題です。

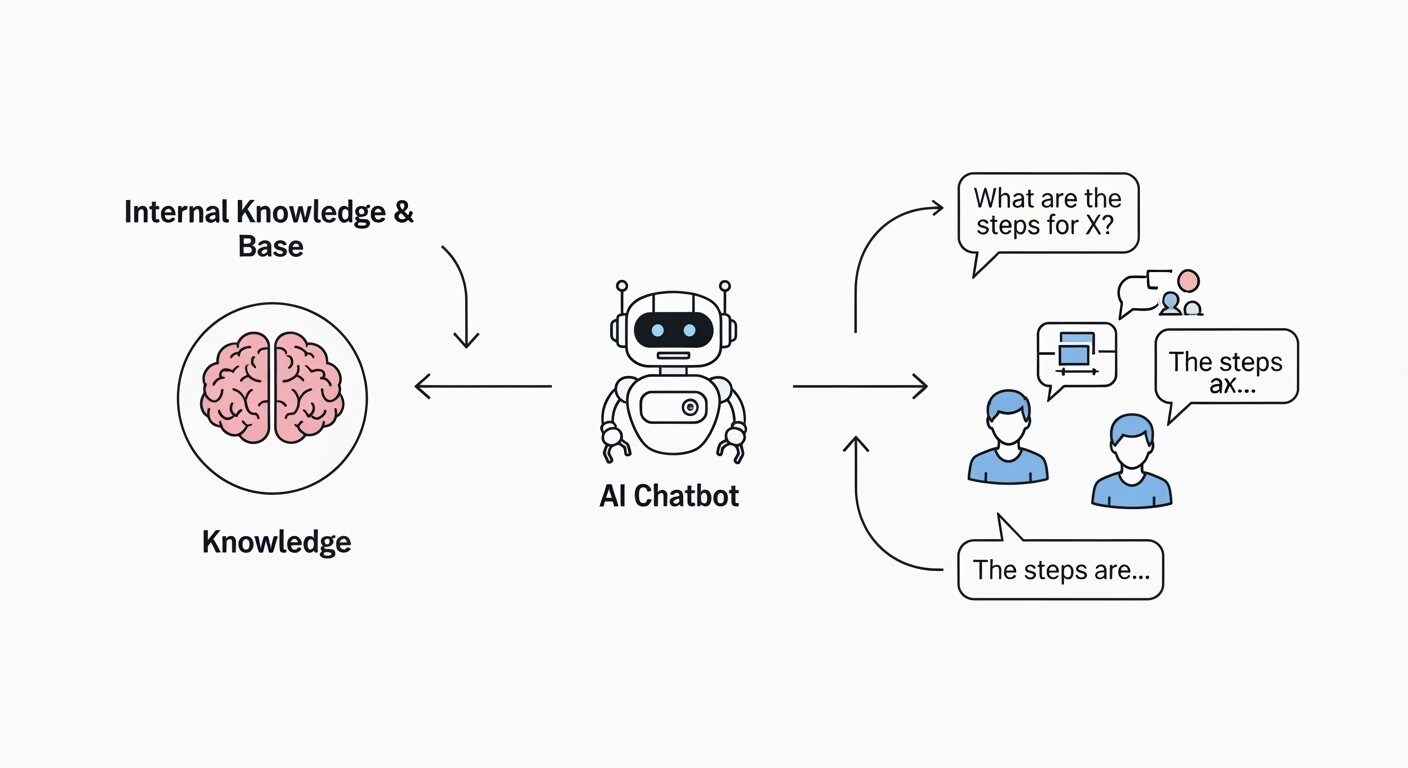

生成AIを活用すれば、口頭で伝えられてきた技術や、紙の資料に散在する情報をテキストデータとして集約し、AIに学習させることができます。これにより、新人でもAIに質問するだけで、ベテランの知識にアクセスできる環境が構築されます。

実際に、電気ヒーター専門メーカーの株式会社シンワバネスでは、この課題解決に成功しています。キーマンの退職によって業務が回らなくなった経験から、AIチャットボットを導入。過去の製品情報や設計ノウハウをテキスト化し、RAG(Retrieval-Augmented Generation)システムと組み合わせることで、社内ナレッジを誰でも簡単に検索できる仕組みを構築しました。

この取り組みの結果、新入社員はいつでも気兼ねなく質問できる環境が整い、年間約414時間の人件費削減効果が生まれたといいます。

2-2. 設計・開発プロセスの劇的効率化

新製品の設計や開発には、多くの時間と労力がかかります。

生成AIは、このプロセスを劇的に加速させる可能性を秘めています。例えば、CADのデータを学習し、新しい設計案を自動で生成する「Generative Design(ジェネレーティブデザイン)」が注目を集めています。これにより、人が思いつかないような軽量かつ高強度な構造をAIが提案することが可能になります。

2-3. 生産ラインの最適化と自律化

IoTデバイスと連携したAIは、生産ラインの状況をリアルタイムで分析し、最適な生産計画を自動で立案できます。

また、将来的には「AIエージェント」と呼ばれる技術が、生産ラインの自律化を加速させると期待されています。AIエージェントは、人間からの指示を理解し、自律的にアプリケーションや外部サービスを操作できるAIです。これにより、AIが直接CADを操作して設計を行ったり、ブラウザを使って部品の発注作業を自動で行ったりする未来が現実味を帯びてきます。

2-4. 品質管理・検査の高度化

品質検査工程は、製品の信頼性を担保する上で不可欠ですが、多くの手間がかかります。

生成AIを活用すれば、正常な製品データから「ありえない不良パターン」を自動で生成し、それらを学習した識別系AIの精度を向上させることができます。また、目視検査の代替として、AIが撮影した画像から不良箇所を自動で検出し、その原因や対策を提案するといった高度な品質管理も可能になります。

2-5. 顧客サポート・営業活動の自動化

製造業では、製品に関する技術的な問い合わせやマニュアル作成など、間接業務も多く発生します。

生成AIは、膨大な製品データやFAQを学習し、問い合わせに自動で回答するチャットボットを生成したり、マニュアルを自動で要約・作成したりできます。これにより、顧客対応の効率化だけでなく、営業担当者が本来の業務に集中できる環境を整えることができます。

3. 【事例紹介】生成AIで生産性向上を実現した企業事例3選

ここまで見てきたトレンドが、実際にどのようにビジネスで活用されているのか、具体的な事例を通じて見ていきましょう。

3-1. 事例1: 設計期間を50%短縮した自動車部品メーカー

Generative Designの導入により、複雑な形状の部品設計をAIが自動で提案。試行錯誤のプロセスを大幅に短縮し、開発期間を半分に削減することに成功しました。これにより、市場への製品投入スピードが向上し、競争力を強化しています。

3-2. 事例2: 年間1,100時間削減に成功!中小製造業のDX事例

株式会社カワイ精工様は、従業員26名という規模ながら、DXと生成AIの活用により大きな成果を上げています。

同社では、以下の取り組みで業務効率を劇的に向上させました。

- 金型カルテ(実績のデジタル化):紙で管理していた金型情報をデジタル化し、年間300時間の業務削減を実現。顧客からの問い合わせ対応や見積もり業務が大幅に改善されました。

- IoT重量センサーによる在庫管理自動化:IoTセンサーを組み込んだ装置を自作し、部品の在庫管理を自動化。管理工数を削減し、在庫の最適化を達成しています。

- RPA活用による部品発注作業の自動化:RPAを導入し、部品発注作業を自動化。年間870時間の削減効果を上げ、合計で年間1,100時間という驚異的な時間削減に成功しました。

この事例は、AIやDXが大企業だけのものではなく、中小企業こそフットワークの軽さを活かして大きな成果を出せることを証明しています。

3-3. 事例3: 熟練工の技術継承に成功したシンワバネス

前述の株式会社シンワバネスの事例も、AIによる技術継承の成功例として特筆すべきものです。キーマンの退職によって生じたノウハウ継承の危機を、AIチャットボットによって乗り越えました。

このAIチャットボットは、社内に散在する文書や技術者の頭の中にあるノウハウをテキスト化し、社内情報に特化した回答を生成します。

4. 自社に生成AIを導入するための3つのステップ

生成AIの導入を成功させるには、闇雲にツールを導入するのではなく、戦略的なアプローチが必要です。

4-1. ステップ1: 課題の特定とスモールスタート

まずは、自社が抱える具体的な課題(例:設計に時間がかかりすぎる、ベテランのノウハウが共有されない、特定の業務が煩雑)を特定します。

そして、その課題を解決するための最も効果的な領域から、小さくAI活用を始めてみましょう。大規模な投資を伴わず、短期間で効果検証できるスモールスタートが成功の鍵です。

4-2. ステップ2: 外部パートナーとの連携

生成AIは進化が早く、自社だけで最適なソリューションを見つけるのは困難な場合があります。

専門知識を持つAI導入支援のパートナー企業と連携することで、自社の課題に最適なソリューションを迅速に特定し、導入から運用までスムーズに進めることができます。

4-3. ステップ3: 従業員のリスキリングと文化醸成

新しい技術を導入する際、従業員の抵抗はつきものです。

AIが生産性を向上させる具体的なメリットを従業員に伝え、AIを使いこなすための教育(リスキリング)を積極的に行うことが不可欠です。AIを「脅威」ではなく「頼れるパートナー」として受け入れる企業文化を醸成することで、組織全体の変革が加速します。

まとめ:製造業DXを加速させる生成AIの未来

製造業における生成AIの活用は、まだ始まったばかりです。しかし、今日紹介した事例が示すように、生成AIは、人手不足や技術継承といった長年の課題を解決し、企業の競争力を高める強力な武器となります。

DXは、単にツールを導入することではありません。それは、業務プロセスや組織文化を変革し、未来を切り拓くための第一歩です。

生成AIの可能性を最大限に引き出し、貴社の生産性向上と持続的な成長を実現するために、ぜひ具体的な一歩を踏み出してみませんか?

関連コラム

ロボットのティーチングとは?ティーチングの種類と概要を解説

2019.08.27

溶接ロボットで行う自動化の方法とは?

2019.08.29

産業用ロボットとは?最新動向からロボットの違いを知る

2019.09.17