記事公開日:2025.09.02

最終更新日:2025.09.03

【経営者向け】溶接ロボットは「儲かる投資」か? 属人化からの脱却と技術継承を実現する費用対効果を徹底解説

目次

- はじめに:この記事が「中小製造業の経営者」の皆様に提供できる価値

- 2. 【経営指標で見る】溶接ロボット導入が会社にもたらす5つの経営メリット

- 3. 従来の「産業用ロボット」が中小企業に導入されにくかった3つの理由

- 4. 産業用ロボットとの違いは?中小企業の課題解決に適した「協働ロボット」の3つの特徴

- 5. 結局、協働ロボットは「儲かる」のか?費用対効果を徹底シミュレーション

- 6. 自社に合うのはどっち?溶接ロボット(産業用/協働)の選び方と導入ステップ

- 7. 協働ロボットで「職人頼み」から脱却した中小企業の成功事例2選

- 8. まとめ:自社に最適なロボットを選び、未来を創る「戦略的投資」を

- 9. 協働ロボットの「実機」に触れて、操作性を体験しませんか?

はじめに:この記事が「中小製造業の経営者」の皆様に提供できる価値

「熟練の溶接工が来月で定年だ…」「求人を出しても若手は集まらず、人件費だけが上がっていく」「品質が職人の勘に頼っており、いつか大きな問題が起きないか不安だ」。

もし、このような悩みを一つでも抱えていらっしゃるなら、この記事は貴社のために書かれたものです。

昨今、「溶接ロボット」という言葉を耳にする機会は増えましたが、多くの経営者様は「うちのような中小企業には関係ない高価な設備だ」「操作が難しく、専門家でもないと扱えないだろう」と感じていらっしゃるかもしれません。

しかし、もしその固定観念が、会社の未来を大きく左右する成長の機会を逃しているとしたらどうでしょうか?

この記事では、単なる溶接ロボットの機能紹介はいたしません。 中小製造業の経営者であるあなたの視点に立ち、

- なぜ今、溶接ロボットが「戦略的な経営課題」の解決策となるのか?

- 従来のロボットと、中小企業に適した「協働ロボット」は何が違うのか?

- 最も重要な、導入コストはいくらで、何年で回収できるのか?

といった、経営の意思決定に直結する情報だけを、具体的かつ徹底的に解説します。 読み終える頃には、溶接ロボットが単なる「機械」ではなく、人手不足と技術継承の問題を解決し、会社の未来を創る「儲かる投資」になり得ることを、きっとご理解いただけるはずです。

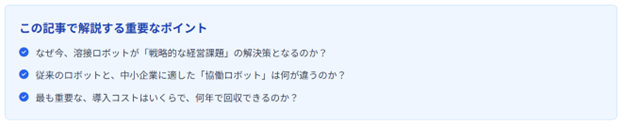

1. なぜ今、中小企業の経営者は「溶接ロボット」への投資を検討すべきなのか?

日々の経営に奮闘される中で、すでに肌で感じていらっしゃることと存じますが、現在、日本の中小製造業は、これまで経験したことのない構造的な課題に直面しています。

1-1. 深刻化する人手不足と高騰し続ける人件費

有効求人倍率は高止まりを続け、特に製造業における技術職の担い手不足は深刻さを増す一方です。少ない人材の獲得競争は、必然的に人件費の高騰を招きます。人を雇用し、一人前に育てるまでのコストと時間は、経営の大きな負担となり、「人に依存する」体制そのものが経営リスクとなりつつあります。

1-2. 待ったなしの「技術継承」問題と、品質が人に依存するリスク

長年、会社の品質を支えてきた熟練の溶接工。その貴重な技術やノウハウは、個人の「勘と経験」の中にあり、マニュアル化が難しいのが現実です。彼らが引退すれば、会社の品質も共に失われかねません。品質が特定の個人に依存している「属人化」の状態は、いつ不良品が発生してもおかしくない、見えない爆弾を抱えているのと同じなのです。

1-3. 競合との差別化と「強い町工場」へ変革する必要性

国内の同業者だけでなく、海外の安価な製品との競争も激化しています。このような時代に、旧来のやり方を続けていては、価格競争に巻き込まれ、利益を削り合う消耗戦に陥るだけです。「人」でしか生み出せなかった価値を「仕組み」で安定的に生み出し、より付加価値の高い仕事に人材をシフトさせていく。そうした変革なくして、未来の「強い町工場」を築くことは困難と言えるでしょう。

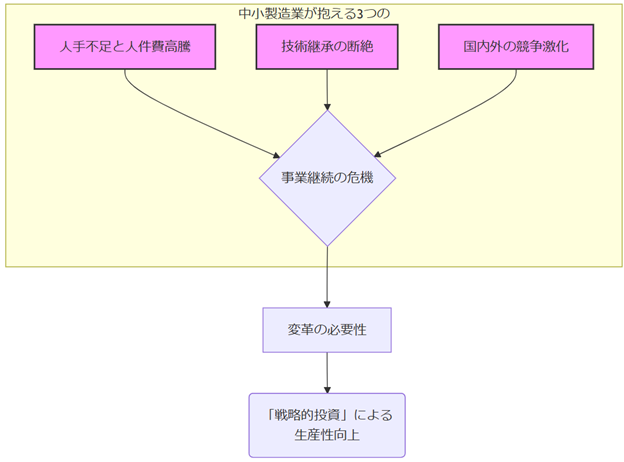

2. 【経営指標で見る】溶接ロボット導入が会社にもたらす5つの経営メリット

これらの経営課題に対し、溶接の自動化、すなわち溶接ロボットの導入は、具体的にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。ここでは、経営者の皆様が最も関心のある「経営指標」と結びつけて、5つのメリットを解説します。

これらのメリットは、単なる現場の改善に留まらず、会社の財務体質を強化し、持続的な成長を可能にする経営インパクトを持っているのです。

3. 従来の「産業用ロボット」が中小企業に導入されにくかった3つの理由

「メリットは分かった。しかし、それでもロボット導入はハードルが高い」。そう思われるのも無理はありません。なぜなら、これまで主流だった「産業用ロボット」には、中小企業の工場にとっては無視できない、大きな課題があったからです。

3-1. 【理由1:場所の問題】大規模な安全柵が必要で、工場のレイアウト変更が必須

従来の産業用ロボットは、高速・高出力で動作するため、労働安全衛生法に基づき、人と接触しないように頑丈な「安全柵」で囲うことが義務付けられています。この安全柵を設置するには広いスペースが必要で、既存の生産ラインを大幅に変更する、あるいは工場そのものを増改築する必要があり、多くの企業にとって物理的な障壁となっていました。

3-2. 【理由2:人の問題】操作が難解で、専門のロボット技術者が必要

産業用ロボットの動作をプログラミング(ティーチング)するには、専門的な知識と高度なスキルが求められます。そのため、専門の「ロボット技術者」を新たに雇用するか、自社の従業員を長期間の研修に出す必要がありました。結果として、ロボットを扱える人材が限られ、その人が辞めてしまえば、高価なロボットがただの鉄の塊になってしまうという「属人化」のリスクを抱えていたのです。

3-3. 【理由3:柔軟性の問題】段取り替えが複雑で、多品種少量生産に対応しづらい

ティーチングが複雑な産業用ロボットは、同じ製品を大量に生産する「少品種大量生産」には向いていますが、扱う製品が頻繁に変わる「多品種少量生産」には不向きでした。製品が変わるたびに、専門技術者が時間をかけてティーチングをやり直す必要があり、その「段取り替え」の時間的ロスが、中小企業の柔軟な生産体制の足かせとなっていたのです。

4. 産業用ロボットとの違いは?中小企業の課題解決に適した「協働ロボット」の3つの特徴

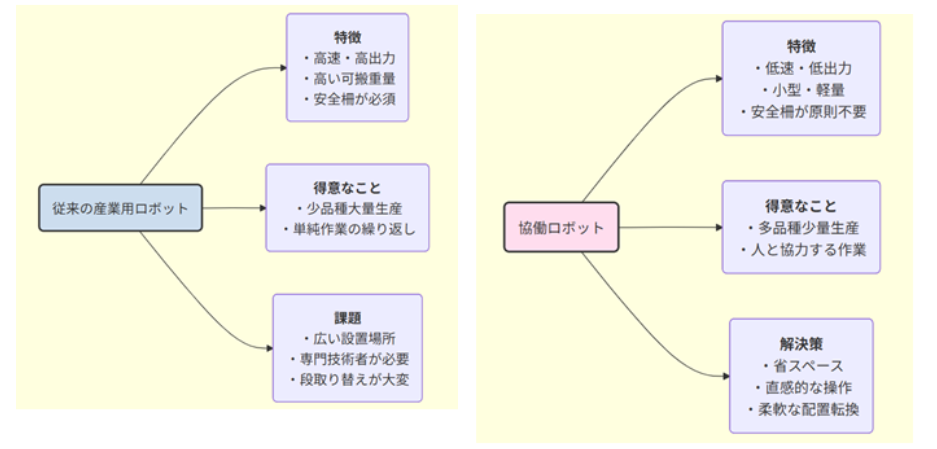

前章で挙げた「場所・人・柔軟性」という、従来の産業用ロボットが抱えていた大きな壁。これらの課題を解決するために登場し、今、中小企業から熱い注目を集めているのが「協働ロボット」です。 産業用ロボットと協働ロボットの違いを見てみましょう。

4-1. 特徴1:省スペース性と安全性(安全柵が原則不要)

協働ロボットは、出力が小さく設計されており、人に接触すると自動で停止するなどの安全機能が搭載されています。そのため、リスクアセスメント(危険性の調査)の結果にもとづき、一定の条件下では安全柵なしでの設置が可能です。これにより、工場の限られたスペースを有効活用し、大掛かりなレイアウト変更なしで導入することができます。

4-2. 特徴2:専門家でなくても扱える操作性

協働ロボットの最大の特徴の一つが、その「使いやすさ」です。専門的なプログラミング言語を知らなくても、タブレット端末でアイコンを操作したり、作業者がロボットアームを直接手で動かして動作を記憶させたり(ダイレクトティーチング)できる機種が多くあります。これにより、元溶接工の方や若手社員が、短期間の研修でロボットを扱えるようになり、「人の問題」と「属人化リスク」を解消します。

4-3. 特徴3:人と並んで作業できる柔軟性

安全性が高いため、協働ロボットは人と隣り合わせで作業することができます。例えば、部品の準備は人が行い、最も過酷な溶接作業だけをロボットに任せる、といった分業が可能です。また、小型で移動させやすい機種も多く、必要な時に必要な場所へ移動させて使うことができます。この柔軟性は、段取り替えの多い多品種少量生産が主戦場である中小企業の工場に、まさに最適と言えるでしょう。

5. 結局、協働ロボットは「儲かる」のか?費用対効果を徹底シミュレーション

ここまで協働ロボットの優位性について解説してきましたが、経営者として最も気になるのは「で、いくらかかって、いつ元が取れるのか?」という点でしょう。ここでは、導入費用と投資回収について、具体的な数字を用いてシミュレーションします。

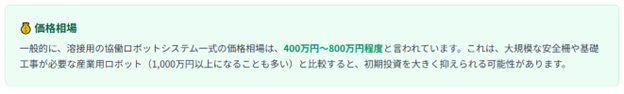

5-1. 協働ロボットの価格相場は?本体価格と周辺設備・工事の費用内訳

協働ロボットを導入する際の総費用は、ロボット本体の価格だけではありません。溶接機や架台、安全装置といった周辺機器、そしてシステムの設計や設置・ティーチングを行う「システムインテグレーション(SI)」費用が含まれます。

一般的に、溶接用の協働ロボットシステム一式の価格相場は、400万円〜800万円程度と言われています。これは、大規模な安全柵や基礎工事が必要な産業用ロボット(1,000万円以上になることも多い)と比較すると、初期投資を大きく抑えられる可能性があります。

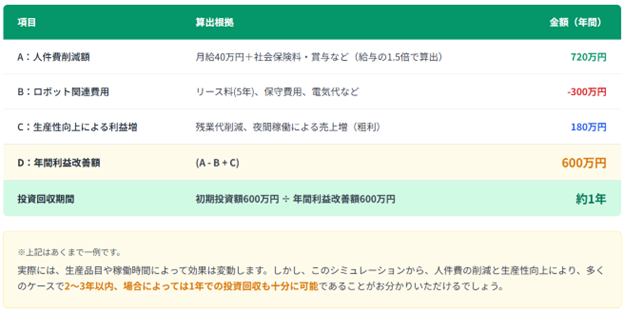

5-2. 【モデルケース】年間300万円の利益改善?投資回収期間シミュレーション

では、仮に600万円の協働ロボットシステムを導入した場合、どれくらいの期間で投資を回収できるのでしょうか。溶接工1名分の作業をロボットに代替した場合のモデルケースを見てみましょう。

5-3. 【必見】導入コストを大幅削減!中小企業が使える補助金・助成金制度 2025年版

さらに、中小企業がロボットを導入する際には、国や自治体の強力な支援制度を活用できます。これにより、初期投資の負担を大幅に軽減することが可能です。

| 補助金・助成金名称 | 概要 | 補助上限額 | 補助率 |

|---|---|---|---|

| ものづくり補助金 | 革新的な製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資等を支援。 | 750万~1,250万円 | 1/2 ~ 2/3 |

| 事業再構築補助金 | 新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の思い切った事業再構築を支援。 | 2,000万~7,000万円 | 1/2 ~ 2/3 |

| 業務改善助成金 | 事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った場合に支援。 | 30万~600万円 | 3/4 ~ 9/10 |

これらの補助金を活用することで、実質的な自己負担額を半分以下に抑えることも可能です。最新の公募要領や申請方法については、専門家への相談が不可欠です。

6. 自社に合うのはどっち?溶接ロボット(産業用/協働)の選び方と導入ステップ

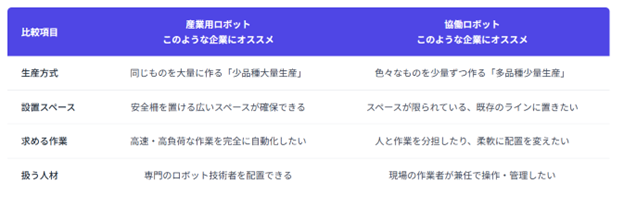

ここまでお読みいただき、「自社には協働ロボットが合っているかもしれない」と感じていただけたかもしれません。ここでは、最終的な判断を下すための選定ポイントと、導入で失敗しないための具体的なステップを解説します。

6-1. 選定のポイント:生産量、設置スペース、作業内容で考える

自社に最適なロボットを選ぶには、まず自社の状況を客観的に把握することが重要です。

6-2. 導入の成功を左右する「ロボットSIer(エスアイアー)」とは

ロボット導入の検討を始めたら、次にすべきは「ロボットSIer(エスアイアー)」を探すことです。SIerとは、メーカーのロボット本体に、周辺機器を組み合わせて一つの生産システムとして構築してくれる、いわば「ロボット導入の専門医」のような存在です。 良いSIerは、貴社の課題を深くヒアリングし、最適なロボットとシステムを提案し、導入後のサポートまで一貫して行ってくれる、成功に不可欠なパートナーとなります。

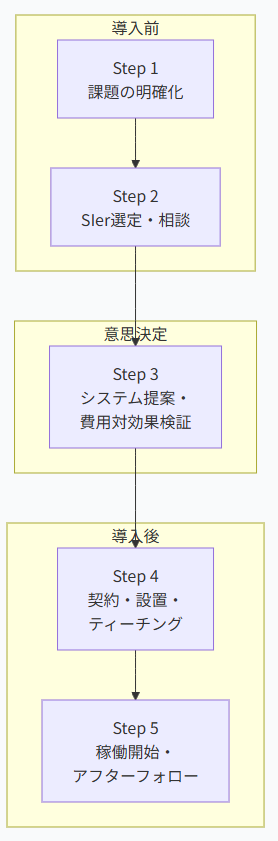

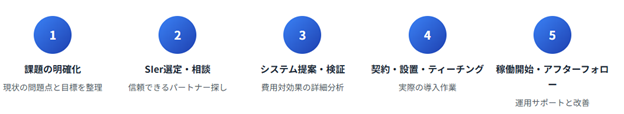

6-3. 失敗しないための導入5ステップ

専門的な知識が必要なロボット導入も、ステップを分解すれば怖くありません。信頼できるSIerと共に、以下のステップで進めていきましょう。

7. 協働ロボットで「職人頼み」から脱却した中小企業の成功事例2選

最後に、実際に協働ロボットを導入し、経営課題の解決に成功した企業の事例をご紹介します。

7-1. 事例1:人手不足を解消し、受注量が2倍になった板金加工業(従業員30名)

- 導入前の課題: 溶接工の高齢化と若手採用難で、慢性的な人手不足に悩んでいた。受注が増えても、納期に対応できず断らざるを得ない状況だった。

- 導入後の変化: 協働ロボットを2台導入し、これまで2人がかりで行っていた溶接作業を、未経験の若手社員1名で管理できるようになった。24時間稼働が可能になり、生産能力が大幅に向上。これまで断っていた大口の案件も受注できるようになり、売上が前年比1.5倍に増加した。

7-2. 事例2:若手でも高品質な溶接を実現し、技術継承に成功した製缶業(従業員15名)

- 導入前の課題: 製品の品質が、たった一人の熟練工の腕に完全に依存。彼が体調を崩すと生産が止まってしまうリスクを抱え、技術継承も全く進んでいなかった。

- 導入後の変化: 熟練工の溶接ノウハウ(電流、電圧、スピードなど)を協働ロボットにティーチングし、データとして保存。これにより、入社2年目の若手社員でも、ボタン一つで熟練工と同じ品質の溶接を再現できるようになった。熟練工は、より付加価値の高い新規の試作品開発に集中できるようになり、会社全体の技術力が向上した。

8. まとめ:自社に最適なロボットを選び、未来を創る「戦略的投資」を

ここまで、中小製造業が抱える経営課題から、その解決策としての協働ロボットの可能性、そして具体的な費用対効果や導入ステップまでを解説してきました。

ロボットは、ただ人の仕事を代替するのではありません。 最も過酷で危険な作業をロボットに任せることで、人はより創造的で付加価値の高い仕事に集中できるようになります。それは、従業員の満足度を高め、会社の競争力を向上させ、ひいては「強い町工場」として未来を生き抜く力となるはずです。

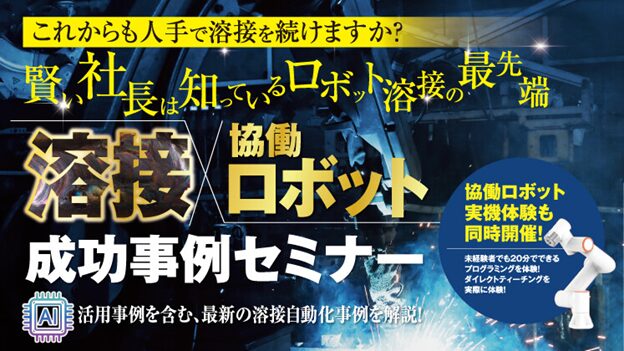

9. 協働ロボットの「実機」に触れて、操作性を体験しませんか?

「記事を読んで、協働ロボットの可能性は分かった。しかし、実際に自社で使えるのか、操作は本当に簡単なのか、自分の目で確かめないと判断できない」

そう思われた経営者の皆様のために、私たちは協働ロボットの体験セミナーを開催しています。

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/132472

9-1. カタログや動画だけでは分からない「リアル」をその目で

セミナーの最大の特徴は、溶接用の協働ロボットの「実機」に、ご自身の目で見て、手で触れて、その操作性を体験いただけることです。百聞は一見に如かず。その驚くほどの使いやすさと、自社の工場に置いた際の具体的なイメージを、ぜひ掴んでください。

9-2. 【来場者特典】自社に合わせた費用対効果シミュレーション相談会

ご希望の方には、セミナー終了後、専門のコンサルタントが貴社の状況(現在の生産体制、人件費など)をヒアリングし、「もし協働ロボットを導入した場合」の、より詳細な費用対効果シミュレーションを作成いたします。

9-3. 開催概要・お申し込みはこちら

人手不足、技術継承、生産性向上…これらの課題を解決する「最初の一歩」を、このセミナーから踏み出してみませんか?席には限りがございますので、お早めにお申し込みください。

[セミナーの詳細・お申し込みはこちら]