記事公開日:2025.09.05

最終更新日:2025.09.05

【開催直前!】製造業DXの鍵は生成AIにあり。RAG構築で実現する、属人化しない知識共有とコスト削減の秘訣

目次

はじめに:現場の「困った」を解決する、生成AI活用の最新ソリューション

製造現場の皆様、日々の業務でこのような課題に直面していませんか?

- ベテランの技術やノウハウが、口頭や経験則でしか伝わらず、新人が育たない。

- 膨大なマニュアルや手順書が更新されず、現場に即した情報が手に入らない。

- 特定の担当者しか知らない情報が多く、問い合わせが殺到して本来の業務が滞ってしまう。

これらは、日本の製造業が長年抱えてきた「知識の属人化」という大きな壁です。この問題を解決し、現場の生産性を劇的に向上させる鍵こそ、最新の技術である「生成AI」にあります。本記事では、特に製造業と相性の良い「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術に焦点を当て、その具体的な活用法と、驚きの成果を上げた成功事例を徹底解説します。

1. 製造業が抱える「属人化の壁」と「ノウハウのブラックボックス化」

製造業では、熟練工が培ってきた経験や勘といった暗黙知が非常に重要な価値を持ちます。しかし、少子高齢化による人手不足やベテランの引退が進む中、これらの貴重なノウハウが十分に共有されず、失われつつあるのが現状です。

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/131729

1-1. なぜ、ベテランの知見は共有されないのか?

その原因は、決してベテランが情報を囲い込んでいるわけではありません。

- マニュアル作成の手間:業務をこなしながら、膨大な時間と労力をかけて詳細なマニュアルを作成するのは現実的ではありません。

- 口頭伝達の限界:口頭での指導は、伝え漏れや解釈のずれが生じやすく、新人が同じ質問を繰り返す悪循環に陥ります。

- 多忙な現場:新人からの質問対応に追われ、本来注力すべき業務が滞ってしまうことも少なくありません。

こうして、ベテランの知見は個人の頭の中に留まり、「ブラックボックス化」してしまうのです。

1-2. 新人育成コストの増加と、現場が疲弊する悪循環

ノウハウが共有されない現場では、新人を一人前に育てるまでに多くの時間とコストがかかります。質問のたびにベテランの手を止める必要があり、教育担当者だけでなく、現場全体の生産性を低下させる原因となります。

この悪循環を断ち切り、知識をスムーズに共有するための強力なツールが、他でもない「生成AI」なのです。

2. 製造業DXの鍵「生成AI」を導入する3つのメリット

生成AIは、単に文章や画像を生成するだけでなく、企業内に眠る膨大なデータを活用し、業務効率を劇的に改善するポテンシャルを秘めています。特に製造業が生成AIを導入するメリットは以下の3つです。

2-1. メリット①:現場の知識を「形式知」に変え、誰でもアクセス可能に

ベテランの頭の中にある「暗黙知」は、口頭や手書きのメモ、PDF、動画など、様々な非構造化データとして存在しています。生成AIは、これらのデータを読み解き、質問に答えられる形式の「形式知」へと変換することが可能です。

画像生成AI用プロンプト:

「製造業の工場で、ベテランの技術者が若手社員に、タブレット端末を使ってAIチャットボットでナレッジを共有している様子。チャットボットの画面には、図解とテキストで分かりやすく技術情報が表示されている。背景には自動化された製造ラインが見える。写実的、高品質、DX、技術継承」

2-2. メリット②:専門家が不要に。AIが24時間365日、ナレッジを共有

一度AIが学習すれば、必要な情報をいつでも、誰でも、手軽に引き出せるようになります。深夜の作業中に不明点が発生しても、AIチャットボットが瞬時に回答してくれるため、ベテラン社員への負担が大幅に軽減されます。

2-3. メリット③:マニュアル作成工数を削減し、生産性を劇的に向上

生成AIは、議事録の要約や、動画からの手順書作成など、ドキュメント作成の工数を大幅に削減します。これにより、DX担当者や現場の管理者も本来の業務に集中でき、生産性全体の向上に貢献します。

3. 【成功事例】RAG(検索拡張生成)構築で新人育成コストを大幅削減させた秘訣

実際に、多くの製造業が生成AIの導入を進めています。特に注目されているのが「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術です。

3-1. RAGとは?製造業と相性が良い「理由」

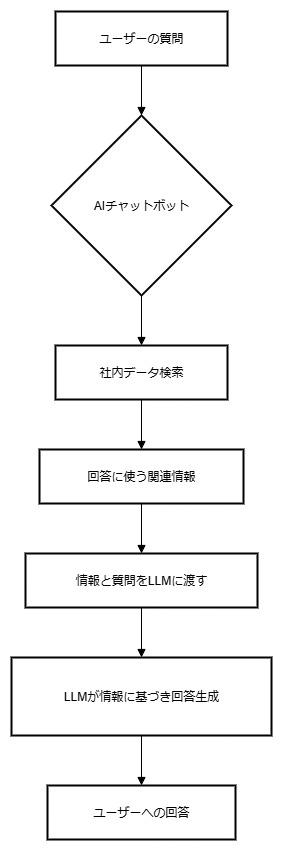

RAG(検索拡張生成)とは、一言で言えば「自社のデータに基づいた、精度の高い回答を生成するAI」です。

一般的なChatGPTのような生成AIは、インターネット上の不特定多数のデータで学習しています。そのため、自社の機密情報や独自のノウハウについては回答できません。

一方、RAGは社内にあるPDF、Excel、Word、動画などのドキュメントを外部のデータベースに格納し、ユーザーからの質問に応じてその情報源を検索・参照してから回答を生成します。これにより、AIが「知らないこと」を回答するリスクがなくなり、正確性と信頼性を担保できます。

製造業にとって、RAGは自社の貴重なノウハウを外部に漏らすことなく、安全に活用できる理想的なソリューションなのです。

3-2. 蓄積されたノウハウをAIが学習!新人教育に特化したチャットボット

ここからは、実際にRAGを導入し、新人育成の課題を解決したゲスト企業の成功事例をご紹介します。

この企業では、新人教育に多大な時間と人件費がかかっていることが大きな課題でした。そこで、過去の研修資料、ベテラン社員のメモ、マニュアル動画などを全てRAGに学習させ、新人教育に特化したAIチャットボットを構築しました。

このチャットボットは、新人が業務中に疑問に思ったことを質問すると、すぐに正確な情報を提供してくれます。これにより、新人は自己解決できるようになり、ベテラン社員に質問する手間が劇的に減少しました。

3-3. 驚きの成果!新人育成コストを大幅削減

このAIチャットボット導入によって、この企業は驚くべき成果を上げています。

| 項目 | 削減効果 |

|---|---|

| OJTにかかる時間 | 年間414時間削減 |

| 新人教育人件費 | 年間124万2,000円削減 |

新人教育の担当者からは、「新人が自ら解決してくれるようになり、本来の業務に集中できるようになった」との声が寄せられています。RAGを活用した生成AIは、単なるコスト削減ツールではなく、現場の働き方を根本から変える強力なパートナーなのです。

4. RAG構築は難しくない!今すぐ始めるための第一歩

「RAG構築」と聞くと、専門的な知識が必要でハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、実はそうではありません。

4-1. 自社に眠るデータがあれば、今日から始められる

RAG構築に必要なのは、「自社に蓄積されたデータ」です。マニュアル、報告書、会議議事録、設計図など、形式は問いません。これらのデータこそが、AIを「自社専用の専門家」に変えるための最も重要な資産となります。

4-2. 専門知識がなくても大丈夫!RAG構築のステップ

現在では、専門的なプログラミング知識がなくても、RAGシステムを簡単に構築できるプラットフォームやサービスが多数登場しています。

表:RAG構築のステップ

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. データの収集 | 社内のドキュメント(PDF、Word、Excelなど)を一箇所に集約します。 |

| 2. システムへの取り込み | 専用のツールを使って、集めたデータをAIが読み込める形式に変換します。 |

| 3. チャットボットの構築 | 質問と回答のテストを繰り返し、AIの精度を高めていきます。 |

| 4. 現場での運用開始 | 実際に現場で利用を開始し、フィードバックをもとに改善を繰り返します。 |

5. 【開催直前!】AI導入を本格的に検討したい方へ

本記事では、製造業における生成AI・RAG活用の重要性と、具体的な成功事例をご紹介しました。

「新人教育に特化したチャットボットを、どうやって作ったのか?」

「自社のデータはどのように活用できるのか?」

もし、このような疑問をお持ちでしたら、ぜひ当社が開催する有料セミナーにご参加ください。

5-1. 本記事で紹介した事例の全貌を、さらに詳しく解説

このセミナーでは、ゲスト企業から直接、RAG構築の具体的なプロセス、直面した課題とその解決策、そして現場に浸透させるための秘訣について、本記事では語り尽くせなかった詳細を公開します。

5-2. セミナー参加で得られる4つのベネフィット

- 成功の秘訣を直接学べる:OJT時間414時間削減、人件費124万円以上削減を実現したノウハウを余すことなくお伝えします。

- 講師に直接質問できる:質疑応答の時間で、貴社の課題に合わせたアドバイスを受けることができます。

- 具体的な導入イメージが湧く:デモを交えながら、非エンジニアでも分かるようにRAG構築のステップを解説します。

- 貴社のDXを加速させる第一歩となる:漠然としたAI導入の悩みが解消し、明日から具体的な行動に移せるようになります。

まとめ:セミナー参加で、貴社のDXは加速する

製造業が競争力を維持し、未来を切り開くためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠です。そして、そのDXを加速させる鍵が、自社のノウハウを最大限に活用できる生成AI(RAG)です。

本記事でご紹介した成功事例は、ほんの一例にすぎません。セミナーに参加することで、貴社の現場に眠るポテンシャルを最大限に引き出し、生産性向上とコスト削減を同時に実現する具体的な道筋が見えてくるはずです。

開催が直前に迫っています。お席に限りがございますので、この機会を逃さず、ぜひご参加ください。