記事公開日:2025.09.19

最終更新日:2025.09.24

【経営者向け】なぜあの会社は協働ロボット溶接で成長しているのか?同規模のライバルに差をつける自動化戦略

人手不足、原材料費の高騰、そして熟練工の高齢化による技術伝承の危機…。これらは、今多くの中小製造業の経営者が直面している、避けては通れない厳しい現実です。先行きの見えない状況に、頭を悩ませていらっしゃる方も少なくないでしょう。

しかし、このような厳しい状況下でも、着実に業績を伸ばし、成長を続けている企業が存在するのもまた事実です。彼らは一体、何が違うのでしょうか?

その答えの一つが、協働ロボットを軸とした「自動化戦略」にあります。

「ロボット導入は、多品種少量生産のウチには関係ない」「設備投資の余裕なんてない」——そう考えるのは、まだ早いかもしれません。本コラムでは、協働ロボット、特に溶接工程の自動化が、いかにして企業の競争力を高め、ライバルに差をつける強力な武器となり得るのか、その具体的な戦略とステップを経営者視点で徹底解説します。

目次

1. なぜ今、多くの製造業経営者が「協働ロボット溶接」に注目するのか?

協働ロボットへの注目は、単なる一過性のブームではありません。それは、現代の製造業が抱える構造的な課題に対する、最も現実的かつ効果的な解決策だからです。

1-1. 避けては通れない「人手不足」と「熟練工の高齢化」という課題

ご存知の通り、製造業における人手不足は年々深刻化しています。特に溶接のような過酷な環境下での作業は敬遠されがちで、若手の採用は困難を極めます。同時に、これまで現場を支えてきた熟練工は次々と引退の時期を迎え、彼らが長年培ってきた貴重な技術やノウハウが失われつつあります。この問題は、企業の存続そのものを揺るしかねない、まさに”静かなる経営危機”と言えるでしょう。

1-2. 「多品種少量生産」が当たり前の時代における新たな打ち手

顧客ニーズの多様化により、製造現場では「多品種少量生産」が当たり前となりました。しかし、段取り替えが頻繁に発生するため、従来の大型自動化設備ではかえって生産性が落ちてしまう、というジレンマがありました。この「多品種少量だから自動化できない」という常識を覆したのが、柔軟な対応力を持つ協働ロボットの登場です。

1-3. 従来の産業用ロボットとの違いとは? 中小企業こそ導入しやすい理由

「ロボット」と聞くと、多くの経営者は安全柵で囲われた大型の産業用ロボットを想像するかもしれません。しかし、協働ロボットは全く異なる思想で設計されています。その最大の違いは、人と並んで安全に作業できること。これにより、中小企業の限られたスペースでも導入が可能になりました。

協働ロボットは「導入のしやすさ」「運用の柔軟性」「価格」の面で、これまでロボット導入をためらってきた中小企業にとって、非常に現実的な選択肢となっているのです。

従来の産業用ロボットと協働ロボットの主な違いを、以下の表にまとめました。

| 比較項目 | 従来の産業用ロボット | 協働ロボット |

|---|---|---|

| 安全性 | 安全柵が必須 | 安全機能が内蔵され、原則不要 |

| 設置スペース | 大規模なスペースが必要 | 省スペースで設置可能 |

| 得意な作業 | 単純作業の大量生産 | 多品種少量生産、人との共同作業 |

| プログラミング | 高度な専門知識が必要 | 直感的で簡単な操作(ダイレクトティーチング) |

| 価格帯 | 高価(数百万~数千万円) | 比較的安価(百万円台~) |

このように、協働ロボットは「導入のしやすさ」「運用の柔軟性」「価格」の面で、これまでロボット導入をためらってきた中小企業にとって、非常に現実的な選択肢となっているのです。

2. 成長企業から学ぶ!協働ロボット溶接がもたらす3つの経営変革

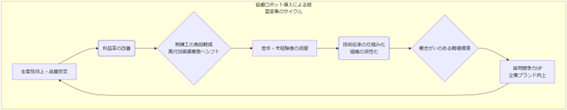

協働ロボットの導入は、単なる省人化や効率化に留まりません。それは、会社の「収益構造」「組織構造」「企業価値」そのものを根底から変革する、強力なドライバーとなり得ます。

2-1. 【変革①:収益構造】 生産性の飛躍的向上と品質安定化による利益率の改善

協働ロボットは24時間365日、文句も言わず、一定の品質で作業を続けることができます。これまで熟練工が付きっきりで行っていた溶接作業をロボットに任せることで、人はより付加価値の高い業務、例えば複雑な段取りや最終確認、新たな技術開発などに集中できるようになります。これにより、工場全体の生産性は飛躍的に向上し、品質のバラつきも抑制。結果として、企業の収益構造は大きく改善します。

2-2. 【変革②:組織構造】 「熟練工依存」から脱却し、若手が活躍できる職場への転換

熟練工の勘と経験に頼りきった属人的な現場は、非常に脆弱です。協働ロボットは、その熟練の技を「デジタル化」し、誰もが扱える形に変換します。ある導入企業では、溶接技術の習得に3年かかっていたものが、わずか半年になったという事例もあります。これは、若手や未経験者でも即戦力になれることを意味し、「見て覚えろ」の職人体質から、誰もが活躍できる近代的な組織構造への転換を促します。

2-3. 【変革③:企業価値】 魅力的な工場への進化がもたらす採用競争力の強化

「ロボットが活躍する先進的な工場」というイメージは、若い世代にとって大きな魅力です。過酷で危険という3Kのイメージが強い溶接現場を、安全でクリーンな職場へと変えることは、企業のブランディングに直結します。結果として、採用活動において他社との明確な差別化が図れ、優秀な人材が集まりやすい、魅力的な企業へと進化させることができるのです。

3. ライバルに差をつける!明日から始める協働ロボット自動化戦略の5ステップ

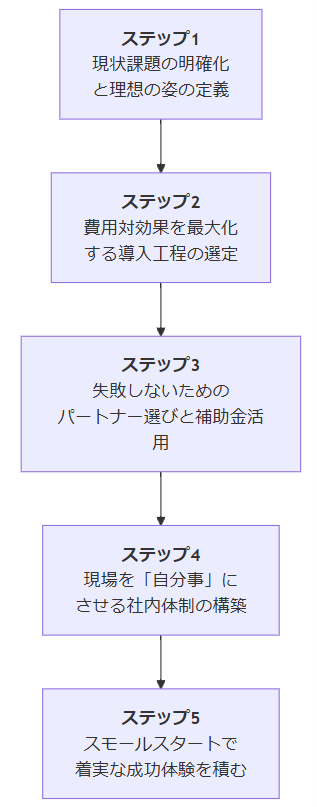

では、具体的にどのように自動化戦略を進めていけばよいのでしょうか。ここでは、導入を成功に導くための5つのステップを解説します。

3-1. ステップ1:現状課題の明確化と「理想の姿」の定義

まず最初に行うべきは、「何のためにロボットを導入するのか?」という目的の明確化です。「生産性を20%上げたい」「溶接の品質不良を半減させたい」「熟練工Aさんの負担を軽減したい」など、具体的な数値目標や理想の状態を定義することが、プロジェクトの羅針盤となります。

3-2. ステップ2:費用対効果を最大化する導入工程の選定

いきなり全ての工程を自動化しようとするのは無謀です。まずは、最もボトルネックになっている工程や、単純作業の繰り返しが多い工程など、ロボット化によって費用対効果が最大化される工程を見極めることが重要です。

3-3. ステップ3:失敗しないためのパートナー(SIer)選びと補助金の活用

協働ロボットの導入成功は、信頼できるパートナー(システムインテグレータ、通称SIer)との出会いが9割と言っても過言ではありません。自社の業界や課題に精通したパートナーを見つけることが不可欠です。また、国や自治体が提供する補助金制度を賢く活用することで、初期投資を大幅に抑えることが可能です。

3-4. ステップ4:現場を「自分事」にさせる社内体制の構築

ロボット導入は、経営層だけで進めても決して成功しません。「仕事を奪われるのでは」といった現場の不安に寄り添い、導入の目的やメリットを丁寧に説明し、現場の従業員を巻き込んでいくことが極めて重要です。熟練工にはロボットのティーチング(教示)役を、若手にはオペレーター役を担ってもらうなど、新たな役割分担を考えることも有効です。

3-5. ステップ5:スモールスタートで着実な成功体験を積む

最初から大規模な投資をするのではなく、まずは1台から、特定の工程から試してみる「スモールスタート」を推奨します。小さな成功体験を積み重ねることで、現場の抵抗感を和らげ、全社的な協力体制を築きやすくなります。

4. 導入への最後の不安を「確信」に変える、賢い経営者の情報収集術

ここまで読み進め、協働ロボット導入の可能性を感じていただけたかもしれません。しかし同時に、「本当にウチの会社で使いこなせるだろうか」「具体的な費用は?」「もっと生々しい事例が知りたい」といった、最後の不安が残っているのではないでしょうか。

4-1. ネットの情報だけではわからない、リアルな成功事例と失敗談

Webサイトやカタログに載っているのは、あくまで”きれいな”成功事例です。しかし、本当に知りたいのは、導入企業がどのような課題に直面し、どうやってそれを乗り越えたのか、という生々しいストーリーではないでしょうか。こうした情報は、クローズドな場でしか手に入りません。

4-2. 「ウチでもできる」をその場で実感できる、協働ロボット実機体験の価値

百聞は一見に如かず。協働ロボットがいかに簡単に操作できるかは、実際に触れて動かしてみるのが一番です。アームを手で持って直感的に動かす「ダイレクトティーチング」を体験すれば、「これならウチの社員でも扱える」という確信に変わるはずです。

4-3. 成功への最短距離を示す「協働ロボット溶接成功事例セミナー」のご案内

これらの、経営者が本当に知りたい情報(リアルな事例、実機体験、専門家からの直接のアドバイス)を一度に得られる場があります。それが、船井総合研究所が主催する「溶接業向け 協働ロボット溶接成功事例セミナー」です。

このセミナーでは、全国の溶接現場を知り尽くしたコンサルタントが、多品種少量生産でも自動化を成功させるための着眼点や、導入を絶対に成功させるための具体的なステップを、豊富な事例と共にお伝えします。

さらに、実際に協働ロボットに触れ、その驚きの簡単さを体感できる時間も設けられています。導入への漠然とした不安を、具体的な行動計画へと変える絶好の機会です。

「ライバルに差をつけ、成長軌道に乗りたい」 そう本気でお考えの経営者様は、ぜひ下記よりセミナーの詳細をご確認ください。

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/132472

まとめ

協働ロボットの導入は、もはや単なる設備投資ではありません。それは、人手不足や技術伝承といった深刻な経営課題を解決し、会社の未来を切り拓くための「戦略投資」です。

多くのライバル企業が、まだ「ウチには無理だ」と躊躇している今こそ、一歩先んじて行動を起こす最大のチャンスと言えるでしょう。この記事が、貴社の成長戦略を加速させる一助となれば幸いです。まずは情報収集の第一歩として、セミナーに参加してみてはいかがでしょうか。