記事公開日:2025.07.02

最終更新日:2025.08.08

ロボット導入で失敗しないための「正しい手順」- 計画策定から定着まで

なぜ自動化は失敗するのか?投資を利益に変える、体系化されたプロジェクトの進め方を、プロのコンサルタントが徹底解説します。

このコラムをお勧めしたい経営者・幹部社員のイメージ

● 人手不足や生産性向上に課題を抱え、自動化・ロボット活用を本気で検討している経営者様

● ロボット導入に関心はあるが、具体的な進め方が分からず一歩を踏み出せないでいる経営者・幹部社員様

● 投資対効果を明確にし、社内(特に経営層)を説得できる具体的な計画を立てたいと考えている生産技術責任者様

● パートナーとなるSIer(システムインテグレータ)の選定方法に悩んでいる購買・企画担当者様

このコラムの内容の要約

本コラムは、製造現場へのロボット導入や自動化を成功に導くための、体系的かつ実践的なプロジェクトの進め方を解説するものです。多くの企業が陥りがちな失敗の原因を明らかにし、それを回避するための具体的な手順を提示します。感覚や思い付きに頼るのではなく、「どの工程を自動化すべきか」というテーマ選定から、投資対効果の算出、最適なパートナー(SIer)の選定、そして導入後の定着まで、一連のプロセスを論理的に進めるためのノウハウを凝縮しました。本コラムを通じて、自動化プロジェクトを成功させるための「具体的な手法」を提供します。

このコラムを読むメリットを表す文章

本コラムをお読みいただくことで、自動化・ロボット導入プロジェクトにおける意思決定の精度が飛躍的に高まります。データに基づいた対象工程の選定手法を学ぶことで、投資効果を最大化するテーマを見つけ出すことができます。また、経営層を説得するための具体的な投資対効果の算出方法や、最適なSIerを選び抜くためのRFI・RFPの活用法を知ることで、自信を持ってプロジェクトを推進できます。これまで「何から手をつければ良いか分からない」と感じていた方も、具体的なタスクレベルで全体の流れを把握できるため、失敗のリスクを大幅に低減し、自社の自動化を成功へと導くことができるようになります。

目次

1. はじめに:なぜ多くの自動化プロジェクトは失敗に終わるのか?

人手不足の解消、生産性の向上、品質の安定化。これらは、現代の製造業が抱える共通の課題であり、その解決策として「自動化・ロボット導入」への期待は年々高まっています。しかし、その一方で「高額な投資をしたにもかかわらず、期待した効果が出なかった」「現場で使いこなせず、ロボットが“置物”になっている」といった声が後を絶たないのも事実です。

なぜ、成功する企業と失敗する企業に分かれてしまうのでしょうか。我々、株式会社船井総合研究所が数多くの現場をご支援する中で見えてきたのは、失敗の根本原因が「技術」や「資金」の問題ではなく、プロジェクトの「手順」にあるということです。例えば、目的を明確にしないまま「とりあえず自動化」を進めてしまったり、自社の課題に合わないSIer(システムインテグレータ)に「丸投げ」してしまったりするケースです。これらは、体系化された正しい手順を知らないことに起因します。

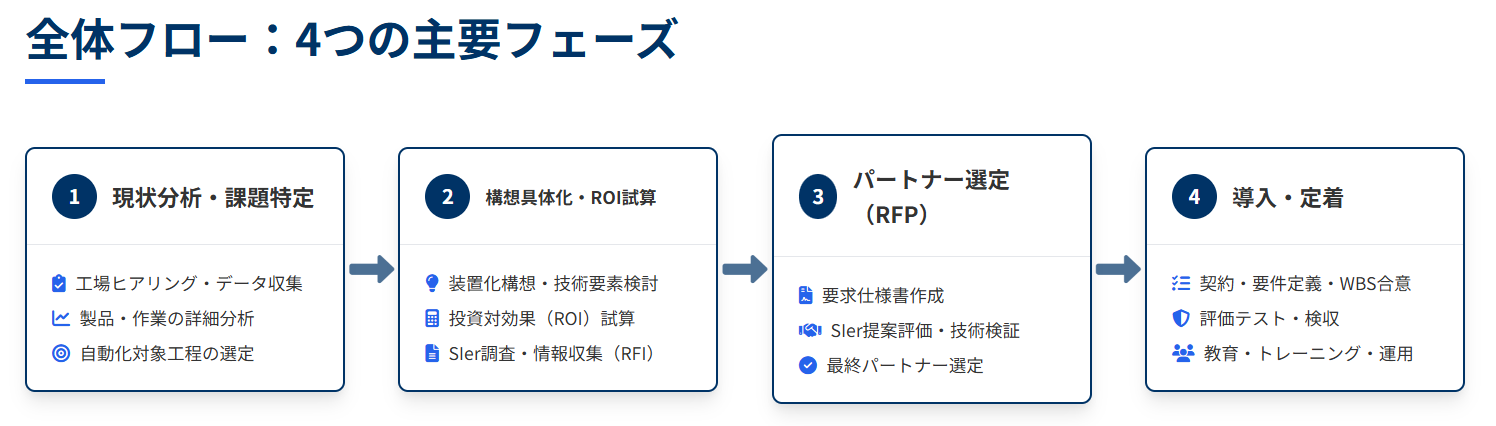

成功する企業は、例外なく、データに基づいた客観的な判断と、段階的なプロセスを踏んでいます。本コラムでは、皆様が失敗の轍を踏むことなく、投資を確実に利益に変えるための「正しい手順」を、4つのステップに分けて具体的に解説していきます。

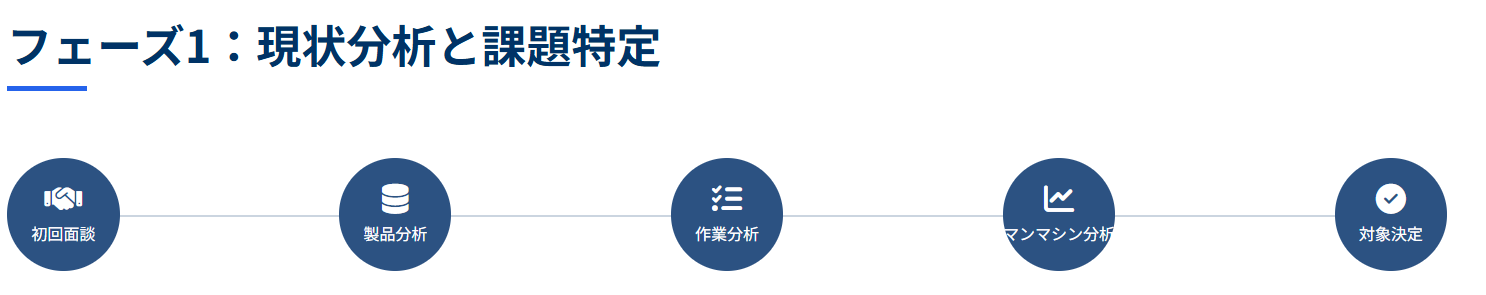

2. ステップ1:現状分析 -「どこから始めるか」をデータで決める

自動化プロジェクトの成否は、最初の「どこを自動化の対象にするか」というテーマ選定で8割が決まると言っても過言ではありません。ここでは、感覚や思い付きではなく、客観的な「データ」に基づいて費用対効果の高いテーマを絞り込む、3つの具体的な分析手法を解説します。

手法①:製品分析

まず、どの製品の生産に最も時間がかかっているかを特定し、改善効果の大きい「重点製品」を見つけ出します。

具体的なタスクとしては、まず過去数年分の製品別生産実績データを収集します。次に、各製品の標準サイクルタイムと年間生産量を基に、「製品ごとの年間総工数」を算出します。この数値が、そのままその製品にかかっているコストの大きさを表します。年間総工数が大きい製品群をリストアップし、それらの製品に共通する工程が、自動化の主要な候補となります。

手法②:作業分析

次に、特定した重点製品の工程を対象に、どの「作業」がボトルネックかを分析します。

効果的なのは、スマートフォンの動画機能などを活用した動画撮影による分析です。対象作業を撮影し、再生しながら「部品を掴む」「機械にセットする」「ネジを締める」といった細かい「要素作業」に分解し、それぞれの時間をストップウォッチで計測します。これにより、合計時間が最も長い作業や、繰り返し頻度が極端に高い作業といった、改善効果の大きいボトルネック作業を定量的に特定できます。

手法③:マン・マシンチャート分析

人と機械が協働する工程では、両者の稼働状況を時系列で可視化するマン・マシンチャートが有効です。横軸に時間を、縦軸に「人」と「機械」を取り、それぞれの動作を「主作業」「付随作業」「手待ち」などに分類して記録します。これにより、「作業者が機械の動作完了を待っている時間(手待ち)」や「作業者が別の作業をしている間に機械が停止している時間(機械の非稼働)」といったムダが一目瞭然になります。このムダを削減するような自動化(例:機械への部品の自動供給)は、非常に高い投資対効果が期待できます。

これらの分析手法を通じて、最も投資対効果が期待できるテーマを論理的に選定し、「対象製品・対象工程 選定報告書」としてまとめることが、成功への第一歩です。

3. ステップ2:投資計画 -「儲かる自動化」を数値で示す

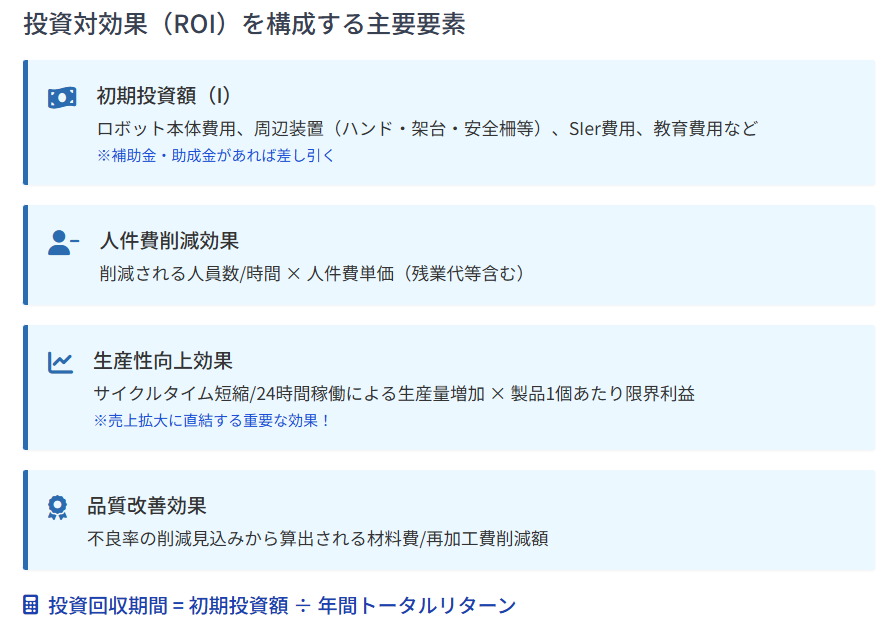

自動化のテーマが決定したら、次はその投資が妥当であることを、誰にでも分かる「数値」で証明する必要があります。ここでは、経営層の意思決定を後押しする、具体的な投資対効果(ROI)計画書の作成手法を解説します。

タスク①:初期投資額(I)の算出

まず、自動化に必要な初期投資の総額を算出します。ここで重要なのは、抜け漏れなくコストを洗い出すことです。

- 設備・システム導入費用: ロボット本体費用に加え、ロボットハンドや架台、センサー、安全柵といった周辺装置費用、そしてシステムの設計・構築・ティーチングを行うシステムインテグレーション費用を計上します。一般的に、これらはロボット本体価格のそれぞれ100%~200%程度かかることも珍しくありません。

- 導入関連費用: 従業員への教育・トレーニング費用や、コンサルティング費用なども忘れずに含めます。

- 補助金・助成金額: 活用可能な補助金があれば、投資額から差し引くマイナス項目として計上します。

タスク②:年間リターン(R)の算出

次に、自動化によって得られる年間の効果額を算出します。人件費削減だけでは、投資の価値を過小評価してしまいます。

- 人件費削減効果: 自動化により削減される人員数、または作業時間に残業単価などを乗じて算出します。

- 生産性向上による効果: サイクルタイム短縮や24時間稼働による生産量増加分に、製品1個あたりの利益(売上から変動費を引いた限界利益)を乗じて算出します。これは売上拡大に直結する、非常に重要な効果です。

- 品質改善による効果: 不良率の削減見込みから、年間の材料費や再加工費の削減額を算出します。

タスク③:投資回収期間の計算と計画書作成

最後に、「初期投資額 ÷ 年間リターン」で投資回収期間を算出します。これらの計算結果と、算出の根拠、そして安全性向上などの定性的なメリットを「投資計画書」としてA4一枚程度にまとめることで、経営層も短時間で内容を把握でき、スムーズな意思決定を後押しします。

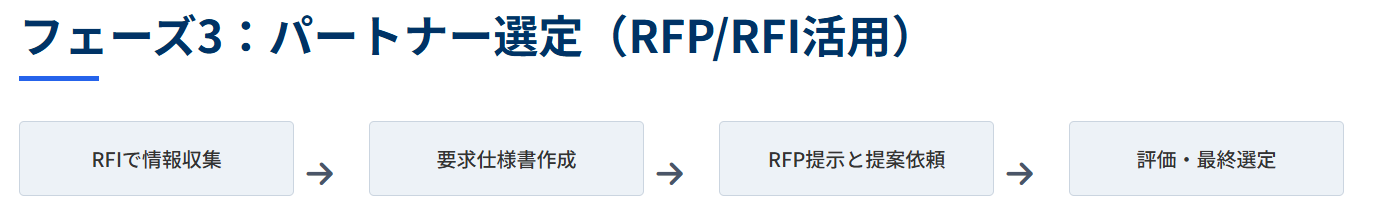

4. ステップ3:パートナー選定 – RFIとRFPで最適なSIerを見抜く

自動化プロジェクトは自社だけでは完結せず、専門家であるSIer(システムインテグレータ)との協業が不可欠です。ここでは、2段階のコミュニケーション手法「RFI」と「RFP」を活用し、最適なパートナーを選び抜く具体的な手順を解説します。

タスク①:RFIによる情報収集と一次選定

まず、ステップ1で定めたテーマと大まかな構想を基に、「RFI(情報提供依頼)」を作成します。これは、SIerの技術や実績、概算費用感といった「情報」を広く集めるためのものです。10社程度の候補にRFIを送付し、その回答内容から、自社の課題への理解度が高く、実績も豊富なSIerを2~3社に絞り込みます(ショートリスト化)。この段階では、SIerからの多様な技術的アイデアを収集し、自社の構想を具体化させることも重要な目的です。

タスク②:要求仕様書の作成

次に、RFIで得た情報も参考にしながら、自動化システムに「何を(What)」求めるかを定義した、自社の公式な文書である「要求仕様書」を作成します。ここには、目標とするサイクルタイムや精度、満たすべき安全基準などを、具体的かつ測定可能な形で記述します。この要求仕様書の質が、プロジェクト全体の質を左右します。

タスク③:RFPによる提案依頼と最終選定

作成した「要求仕様書」を中核として、より詳細な「RFP(提案依頼書)」を作成し、ショートリストの2~3社に提示します。RFPに基づき、各社から正式な「提案書」と「確定見積書」を取得します。

提出された提案は、事前に作成した「SIer評価シート」を用いて評価します。「初期投資コスト」といった定量項目だけでなく、「技術提案の質」「サポート体制」といった定性項目も、重要度に応じた重み付けを行い、総合的に点数化することで、客観的な比較が可能になります。

タスク④:技術検証(PoC)

最終候補となったSIerとは、契約前に「技術検証(PoC)」を実施することを推奨します。実際の製品(ワーク)を使い、「提案されたロボットハンドで本当に掴めるのか」といった技術的な懸念点を物理的にテストすることで、導入後のリスクを最小限に抑えることができます。

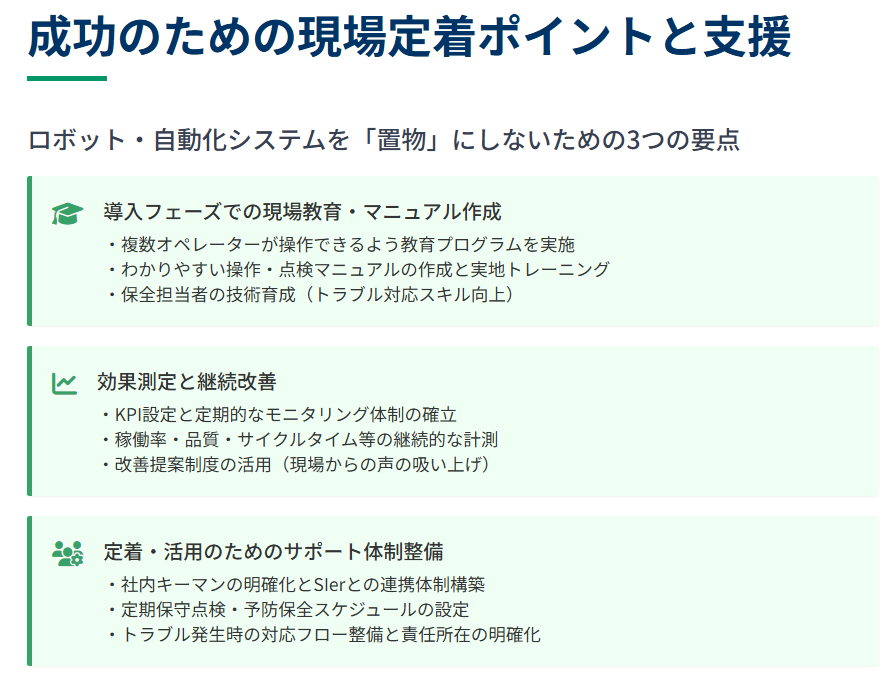

5. ステップ4:導入と定着 – ロボットを「置物」にしないために

パートナーとなるSIerと契約を締結したら、いよいよ実行フェーズです。導入したロボットが現場で有効活用されず、「高価な置物」になってしまう失敗を避けるため、導入後の「定着」までを見据えた具体的なマネジメント手法を解説します。

タスク①:要件定義とプロジェクト計画の合意

契約後、まずSIerが作成する「要件定義書」(自社の要求仕様を、”どうやって”実現するかの詳細設計書)を、現場の担当者も交えて徹底的にレビューし、認識の齟齬がないか合意します。同時に、SIerが作成する詳細なWBS(作業分解構成図)を確認し、プロジェクト全体のスケジュールとマイルストーンを共有します。

タスク②:徹底した品質管理と進捗管理

プロジェクトの実行中は、定期的な進捗会議を通じて課題やリスクを管理します。そしてシステムが完成したら、2段階のテストで品質を担保します。

- 出荷前立会評価(FAT): SIerの工場で、システムが要求仕様通りに動作するかを顧客が立ち会って確認します。

- 現地受入評価(SAT): 自社工場に設置後、実際の生産環境で最終テストを行います。

ここで、要求した性能や安全性が確実に担保されているかを厳しくチェックし、すべての検収条件をクリアして初めて検収完了とします。

タスク③:人材育成と運用の定着

ロボットを真の戦力とするためには、「人」の育成が不可欠です。

- オペレーター教育: SIerによる操作教育を実施し、複数の従業員が操作できるよう作業手順書を作成・整備します。

- 保全担当者教育: 日常点検や軽微なトラブルに対応できる「保全のキーマン」を育成します。これにより、ダウンタイムの短縮と長期的なコスト削減に繋がります。

これらのタスクを確実に実行することで、ロボットは持続的に利益を生み出す、企業の重要な資産となるのです。

このコラムを読んだ後に取るべき行動

本コラムを通じて、自動化・ロボット導入を成功させるための「正しい手順」をご理解いただけたことと存じます。

しかし、実際にこの手順を自社に当てはめて推進しようとすると、「どの分析手法が自社に最適か」「投資効果の算出に必要な数値の根拠が分からない」「RFIやRFPに何を具体的に書けば良いのか」といった、新たな疑問や課題に直面するかもしれません。

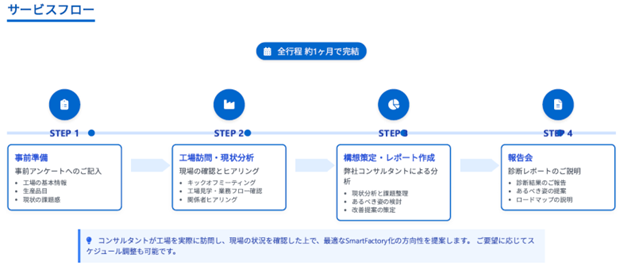

そこで、株式会社船井総合研究所では、本コラムで解説した手順を、専門コンサルタントがお客様のためだけに実践する、第一歩として最適なサービスをご用意しております。

それが「SmartFactory化構想策定簡易診断」です。

経験豊富なコンサルタントが貴社工場を訪問し、現場を拝見し、関係者の皆様にヒアリングを行います。その上で、

- 貴社にとって最も費用対効果の高い、最初の自動化テーマ

- あるべき姿を示す、具体的なコンセプト図

- 実現に向けた簡易ロードマップと、概算の投資対効果

を、最短2週間で「診断レポート」としてご提示いたします。

まずは、専門家と共に自社の可能性を客観的に把握することから始めてみませんか。

ご興味をお持ちいただけましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。詳細なサービス内容をご説明させていただきます。

https://www.funaisoken.co.jp/form/consulting?siteno=S045&_gl=1*n9ocn6*_gcl_au*MTQxOTg2OTc5LjE3NDg0MDQ4OTA.*_ga*MTQwMzYyNzIxNC4xNzAxMTQ4MzQz*_ga_D8HCS71KCM*czE3NTEyNjM4NjIkbzQ0MCRnMCR0MTc1MTI2Mzg2MiRqNjAkbDAkaDA.