記事公開日:2025.07.04

最終更新日:2025.07.15

【2025年版】製造業のための生産管理システム選定 完全ガイド

パッケージ、SaaSからローコードまで。自社に最適な一手を見極め、DXを成功に導くための「選定の軸」を徹底解説します。

【このコラムをお勧めしたい経営者のイメージ】

● 「2025年の崖」を前に、基幹システムの刷新を真剣に検討している経営者様

● Excelや手作業による管理に限界を感じ、データに基づいた経営判断を実現したい経営者様

● 多品種少量生産など、自社の事業モデルに最適な生産管理の仕組みを構築したい経営者様

● どのシステムが自社に合うか分からず、客観的な比較情報と導入の進め方を知りたいIT責任者様

【このコラムの内容の要約】

本コラムは、中小製造業の経営者様およびIT責任者様が、複雑化する生産管理システムの選定で失敗しないための実践的な指針を提供するものです。まず、多くの中小製造業が直面する5つの経営課題と、「2025年の崖」に代表されるシステム刷新の必要性を解説します。その上で、主要な選択肢である「パッケージ」「SaaS」「IaaS/PaaSカスタム開発」「ローコード」の4つのアプローチについて、それぞれの特徴、メリット・デメリット、コスト感を徹底比較します。さらに、企業規模や業種ごとの適合性を示し、具体的な導入プロセスと成功の秘訣を、実例を交えながら解説します。

【このコラムを読むメリット】

本コラムをお読みいただくことで、多様な生産管理システムの選択肢の中から、自社の事業規模、業種、業務プロセス、そして将来の成長戦略に本当に合致するものは何かを見極める「選定の軸」を得ることができます。各システムの長所・短所を客観的に理解し、特に初期費用だけでは見えない総所有コスト(TCO)や運用負荷といった重要な判断基準を学べます。これにより、ベンダーの提案を鵜呑みにすることなく、自社にとって最適なシステムを主体的に選定することが可能になります。具体的な導入ステップや、よくある失敗パターンとその対策も網羅しているため、システム投資の成功確率を大幅に高め、企業の競争力強化に直結するDXを実現するための一助となります。

目次

1. はじめに:中小製造業が直面する5つの経営課題

多くの経営者様が日々実感されているように、現代の製造業、特に中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。我々が多くの現場でご支援する中で、企業の成長を阻害する共通の課題が5つ存在することが明らかになっています。

- 多品種少量生産のニーズ拡大: 顧客ニーズの多様化は、小ロット・短納期対応を必須のものとしました。これにより、従来の生産計画や在庫管理では対応が追いつかず、機会損失や過剰在庫のリスクが高まっています。

- 人手・ノウハウ不足: 熟練技術者の高齢化や離職が進む一方で、若手人材の確保は年々困難になっています。これにより、現場の貴重な技術や知識の継承が危機的な状況にあり、品質の維持すら難しくなっている企業様も少なくありません。

- 設備・システムの老朽化: 2000年代以前に導入された基幹システムを使い続けている企業も多く、保守部品の枯渇や、最新OSへの非対応といった問題に直面しています。結果として、拡張性の不足やセキュリティリスクの増大といった深刻な事態を招いています。

- Excel/紙中心の非効率運用: いまだに多くの現場で、Excelや紙の帳票が管理の主役となっています。これらは手軽な反面、担当者による二重入力や転記ミスを誘発し、リアルタイムでの情報共有を著しく阻害します。データに基づいた迅速な経営判断の足かせとなっているのです。

- DX・情報統合への遅れ: 上記の結果として、受発注、生産、在庫、会計といった各部門のデータが分断され、サイロ化しています。経営層が会社全体の状況を正確に把握し、データに基づいた戦略的な意思決定を行うために必要な、統合された情報を得られていないのが実情です。

これらの課題は、一つひとつが経営に影響を与えるだけでなく、相互に絡み合うことでより深刻な問題へと発展します。この状況を打破するためには、個別の問題への対症療法ではなく、業務プロセスと情報システムを根本から見直すことが不可欠なのです。

2. なぜ今、システム刷新が急務なのか?

前述の課題を背景に、なぜ「今」生産管理システムの見直しが、単なる業務改善ではなく、企業の存続をかけた経営戦略として急務となっているのでしょうか。その理由は、大きく3つの外部環境の変化にあります。

第一に、「2025年の崖」問題です。経済産業省が警鐘を鳴らすこの問題は、多くの企業で利用されているレガシーシステムが、2025年頃に保守・運用の限界を迎え、深刻な経済損失を生む可能性を指摘するものです。具体的には、システムのブラックボックス化による保守困難、旧世代の技術者の退職、そして深刻なセキュリティリスクの増大などが挙げられます。この「崖」を乗り越え、事業を継続するためには、柔軟性と保守性に優れたパッケージやクラウドへの移行が喫緊の課題となっています。

第二に、市場競争の激化と顧客要求の高度化です。現代の顧客は、単に良い製品であることだけでなく、多品種少量生産への対応、短納期、高い品質保証レベルといった、高度な要求を製造業に突き付けています。従来の硬直的なシステムでは、こうした柔軟な計画変更や緻密な進捗管理に対応できず、ビジネスチャンスを逃すことになりかねません。受注から納品までの全工程を、迅速かつ正確に管理できる新しいシステム基盤を構築すること自体が、他社との差別化を図る強力な競争優位性となるのです。

第三に、データ主導経営へのシフトが生き残りの鍵となっている点です。もはや経験と勘だけでは、複雑化した市場で勝ち抜くことはできません。製造現場で発生する様々なデータをリアルタイムに収集・分析し、それに基づいて在庫の最適化、生産性の向上、コスト削減といった具体的なアクションに繋げる高速な意思決定サイクルが、経営品質を大きく左右します。紙やExcelによる管理では、このスピード感に対応することは不可能です。統合されたシステムによるデータの一元管理こそが、データ主導経営を実現し、企業の収益性を向上させるための唯一の道と言えるでしょう。

3. 生産管理システムの「4つの選択肢」概要

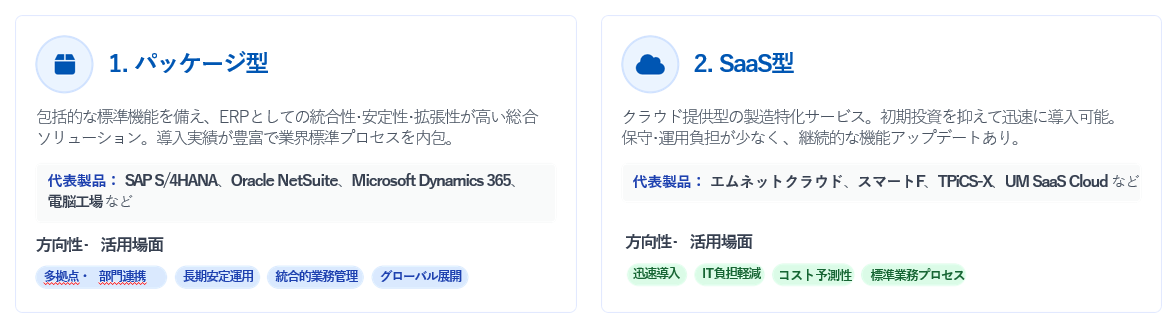

システム刷新の必要性を理解した上で、次に検討すべきは「どのような選択肢があるのか」です。生産管理システムのアプローチは、大きく4つに分類できます。それぞれの特性と活用場面を把握し、自社に最適な方向性を見極めることが重要です。

- パッケージ型: SAP S/4HANAやOracle NetSuiteに代表される、包括的な標準機能を備えた統合ソリューションです。ERPとして高い安定性と拡張性を持ち、多拠点・部門間の統合的な業務管理やグローバル展開を目指す企業に適しています。

- SaaS型: エムネットクラウドやスマートFなど、クラウド上で提供される製造業特化型のサービスです。初期投資を抑え、迅速に導入できる点が最大の魅力で、IT人材が限られ、運用保守の負担を軽減したい企業に向いています。

- IaaS/PaaSカスタムクラウド: AWSやMicrosoft Azureといったクラウドインフラを活用し、完全に自社仕様のシステムをゼロから開発するアプローチです。他社にはない独自の業務プロセスが競争力の源泉であり、複雑なシステム連携や高度な拡張性を求める場合に選択肢となります。

- ローコード: ZohoやMicrosoft Power Platformなど、専門的なプログラミング知識を最小限に抑え、迅速に業務アプリケーションを開発できるプラットフォームです。現場の要望を素早く反映させたい、段階的にシステムを構築・改善したい、といったアジャイルな開発を目指す企業や、将来的な内製化を視野に入れる企業に最適です。

これらの4つの選択肢には、それぞれに長所と短所が存在します。以降の章では、それぞれの詳細と、どのような基準で比較検討すべきかを深掘りしていきます。

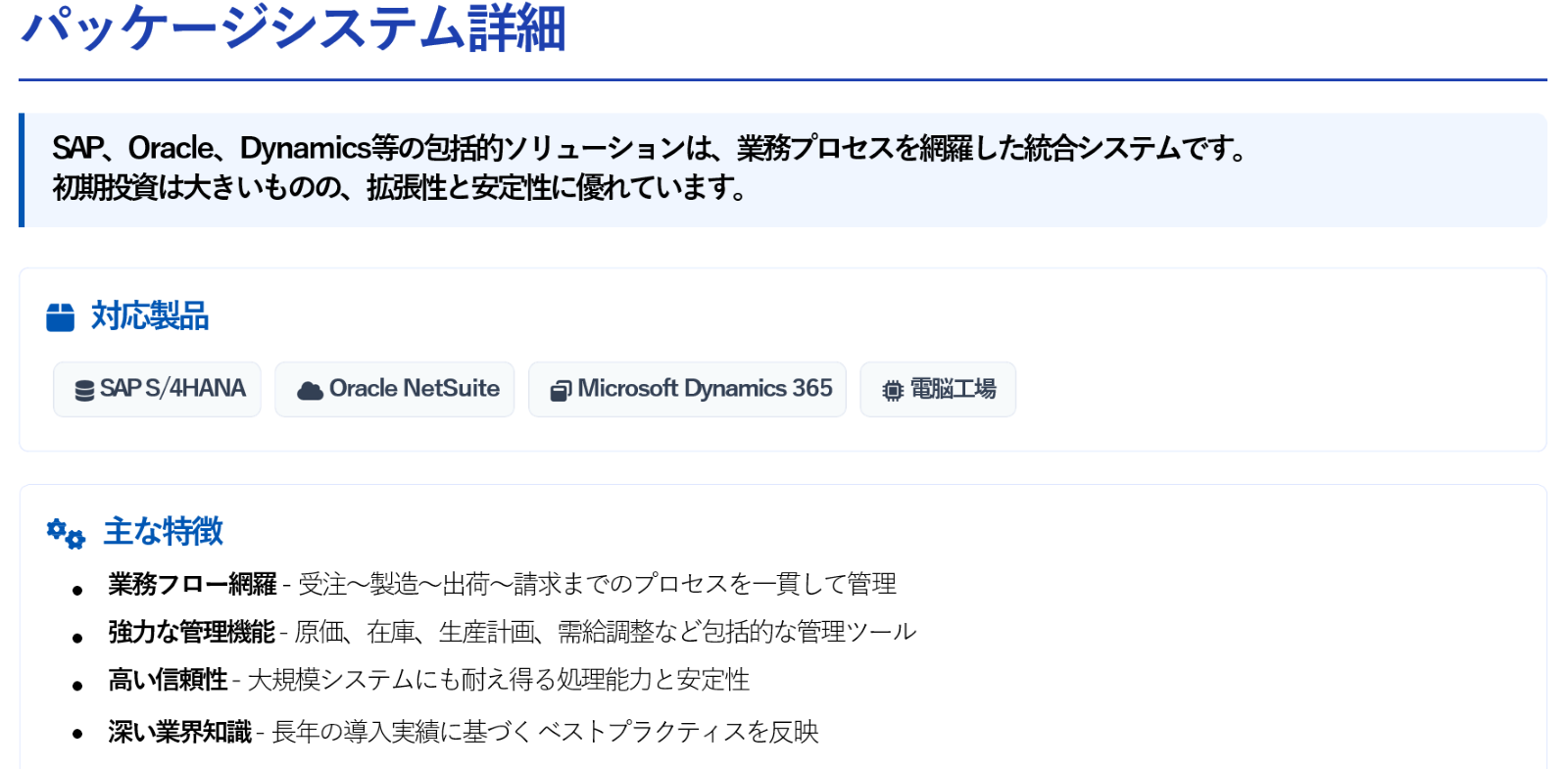

4. 【選択肢1】パッケージシステムの詳細解説

パッケージ型生産管理システムは、長年にわたり多くの企業で採用されてきた、最も伝統的で信頼性の高いソリューションです。SAP S/4HANA、Oracle NetSuite、Microsoft Dynamics 365、電脳工場などが代表的な製品として挙げられます。これらのシステムは、受注から生産計画、製造、出荷、在庫、原価、そして請求に至るまで、製造業の基幹業務プロセスを網羅した、包括的な機能群を提供します。

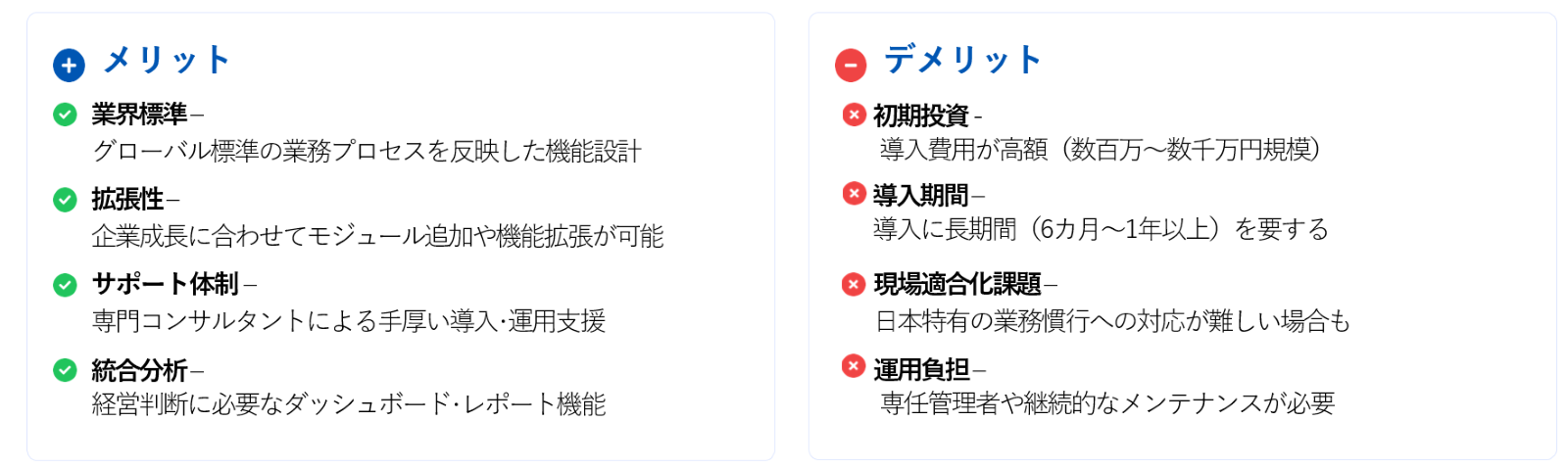

メリット

パッケージシステムの最大のメリットは、その機能の網羅性と、グローバル標準の業務プロセスが組み込まれている点です。

- 業界標準の導入: 長年の導入実績を通じて蓄積されたベストプラクティスが反映されており、導入を機に自社の業務プロセスを標準化・高度化できます。

- 高い拡張性と信頼性: 企業の成長に合わせて機能を追加(モジュール追加)したり、大規模なデータ処理にも耐えうる高い信頼性を持っています。

- 豊富なサポート体制と分析機能: 専門のコンサルタントによる手厚い導入・運用支援を受けられるほか、経営判断に資する高度な分析レポート機能が標準で備わっていることが多いです。

デメリット

一方で、その包括性や信頼性と引き換えに、中小企業にとってはいくつかのデメリットが存在します。

- 高額な初期投資: ライセンス費用や導入コンサルティング費用が高額になる傾向があり、数百万から数千万円規模の投資が必要となるケースも珍しくありません。

- 長期の導入期間: 要件定義から本稼働まで、6ヶ月から1年以上といった長期間を要することが一般的です。

- 運用負荷: システムが多機能で複雑なため、運用には専任の管理者や継続的なメンテナンスが不可欠となります。

- 現場適合化の課題: 海外製のパッケージの場合、日本特有の商慣行や現場の細かい業務に標準機能では対応しきれず、追加のカスタマイズが必要となる場合があります。このカスタマイズが、さらなるコスト増大や期間延長の要因となりがちです。

結論として、パッケージシステムは、業務プロセスの標準化を志向し、グローバル展開や多拠点連携といった要件を持つ、比較的体力のある中堅・大企業にとって最適な選択肢と言えます。中小企業が導入を検討する際は、自社の業務プロセスがパッケージの標準機能にどれだけ適合するか(Fit to Standard)を慎重に見極め、カスタマイズ費用を含めた総所有コスト(TCO)を精緻に評価することが成功の鍵となります。

5. 【選択肢2】SaaS型システムの詳細解説

SaaS(Software as a Service)型システムは、インターネットを通じて月額課金で利用するクラウドサービスです。特に、エムネットクラウド、スマートF、TPiCS-X、UM SaaS Cloudなど、中小製造業の特定のニーズに特化したサービスが数多く登場しており、近年急速に導入が拡大しています。

メリット

SaaS型の最大のメリットは、その導入の手軽さとスピード感にあります。

- 迅速な導入と低い初期費用: サーバーの購入やソフトウェアのインストールが不要なため、アカウントを発行すればすぐに利用を開始できます。これにより、初期投資を大幅に抑制し、数週間から数ヶ月という短期間での本格稼働が可能です。

- 運用保守が不要: システムのアップデートやセキュリティ対策、データのバックアップなどは全てサービス提供元(ベンダー)が行うため、IT専門の担当者がいない企業でも安心して利用できます。

- 現場での使いやすさ: 多くの中小企業向けSaaSは、専門知識がなくても直感的に操作できるユーザーインターフェース(UI)を備えており、現場での定着が進みやすい傾向があります。

デメリット

この手軽さと引き換えに、SaaS型にはいくつかの制約やリスクが伴います。

- カスタマイズの制約: 最大のデメリットは、基本的に提供されている標準機能の範囲内で運用することが前提となる点です。自社特有の複雑な業務プロセスや帳票レイアウトにシステムを合わせることが難しく、場合によっては業務フローの方をシステムに合わせる「業務標準化」が求められます。

- 外部依存リスク: 企業の重要な生産データを外部のサーバーに預けることになるため、ベンダーのサービス継続性やセキュリティ体制に事業が依存する形となります。また、データの所有権が誰に帰属するのか、契約終了時にデータを取り出せるかなども事前に確認が必要です。

結論として、SaaS型システムは、IT人材が不足しており、とにかく早く・安く生産管理のデジタル化を始めたい企業にとって非常に有効な選択肢です。特に、業務プロセスが比較的標準的で、システムの機能に合わせて業務を改善していくことに前向きな企業に向いています。導入を検討する際は、自社の必須要件が標準機能でカバーできるかを慎重に見極めることが最も重要です。

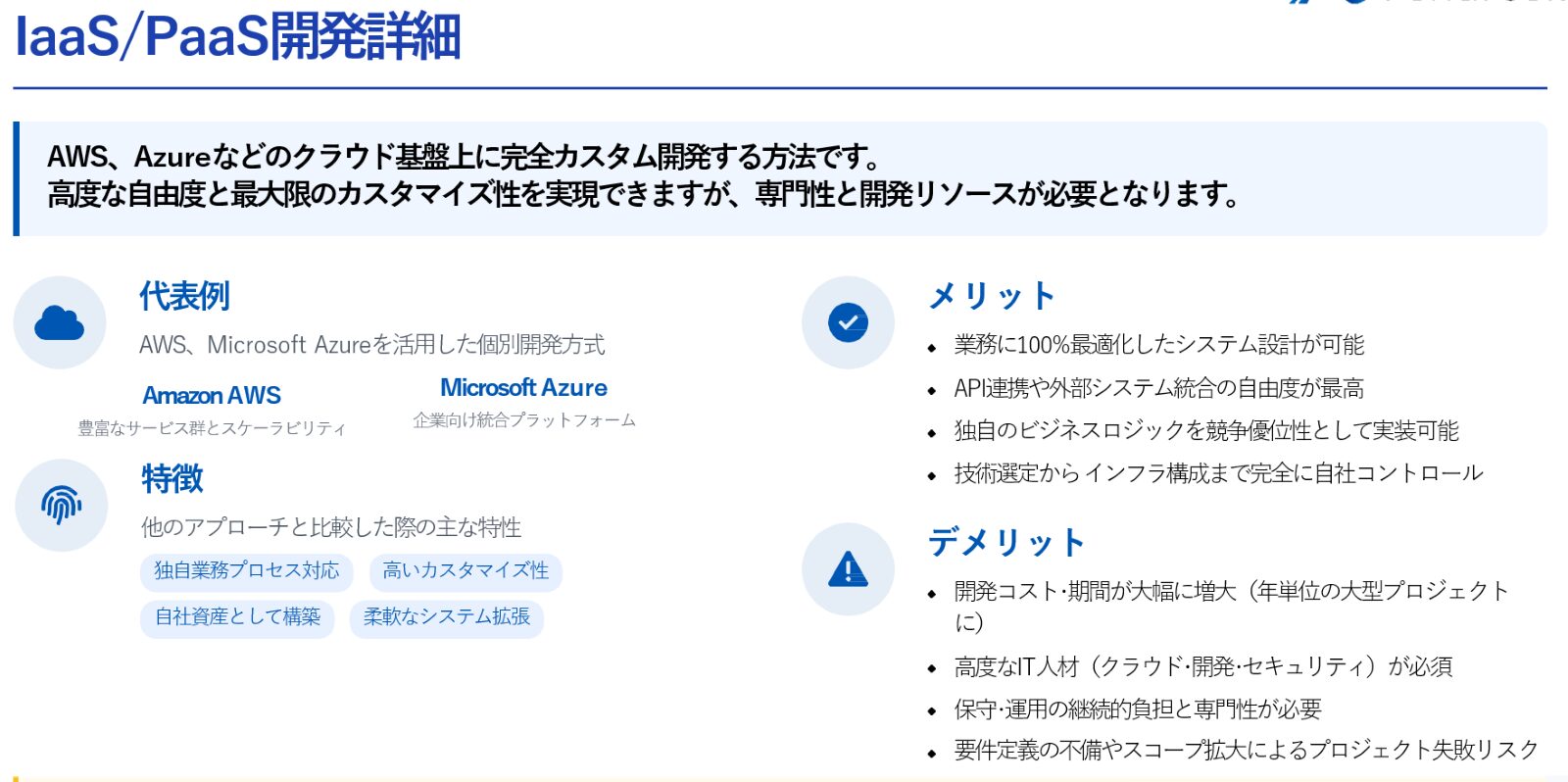

6. 【選択肢3】IaaS/PaaSカスタム開発の詳細解説

IaaS(Infrastructure as a Service)/PaaS(Platform as a Service)カスタム開発とは、Amazon Web Services (AWS)やMicrosoft Azureといったクラウド事業者が提供するインフラやプラットフォーム基盤の上に、完全に自社独自の生産管理システムをオーダーメイドで構築するアプローチです。これは、既存のいかなるパッケージやSaaSでも対応できない、極めて特殊で複雑な要件を実現するための選択肢と言えます。

メリット

カスタム開発のメリットは、何と言ってもその圧倒的な自由度と柔軟性にあります。

- 完全な業務最適化: 自社の業務プロセスに100%適合したシステムを設計できるため、業務効率を極限まで高めることが可能です。

- 競争優位性の確立: 他社にはない独自の生産方式や管理ノウハウをシステムに組み込むことで、それ自体が強力な差別化要因となり、競争優位性を確立できます。

- 最大限のコントロール: 技術選定からインフラ構成、データ所有権に至るまで、システムに関する全ての要素を自社で完全にコントロールし、資産として保有できます。

デメリット

この「究極の自由」には、相応の覚悟とリソースが求められます。

- 莫大な開発コストと期間: 設計から開発、テスト、導入に至る全工程を自社(または開発パートナー)が行うため、開発コストと期間が他のアプローチに比べて大幅に増大します。プロジェクトが年単位に及ぶことも珍しくありません。

- 高度なIT人材が必須: クラウドアーキテクチャの設計、プログラミング、データベース管理、セキュリティ対策など、広範かつ高度な専門知識を持つIT人材を、プロジェクト期間中だけでなく、運用フェーズでも継続的に確保する必要があります。これは多くの中小企業にとって最大の障壁です。

- 高いプロジェクト失敗リスク: 要件定義の不備や、開発途中の仕様変更(スコープ拡大)などが原因で、プロジェクトが頓挫するリスクが他の手法に比べて格段に高くなります。

- 継続的な運用・保守負担: 完成したシステムの運用、障害対応、セキュリティパッチの適用、将来的な機能改修などは全て自社の責任となり、継続的なコストと人的リソースの投入が必要です。

結論として、IaaS/PaaSでのカスタム開発は、独自の業務プロセスが競争力の源泉であり、そのシステム化に大きな投資をかけられるだけの体力と、高度なIT体制を持つ一部の企業に限られる、非常に難易度の高い選択肢です。

7. 【選択肢4】ローコードプラットフォームの詳細解説

ローコードプラットフォームは、パッケージの「信頼性」とカスタム開発の「柔軟性」、そしてSaaSの「迅速性」の“いいとこ取り”を目指した、新しいアプローチです。Zoho、Microsoft Power Platform、Mendix、OutSystemsなどが代表的な製品で、専門的なプログラミング知識を最小限に抑え、迅速に業務アプリケーションを開発できる点が最大の特徴です。

メリット

ローコードプラットフォームは、特に変化への対応力とスピードを重視する中小企業にとって、多くのメリットを提供します。

- 迅速かつ柔軟な開発: 生産計画、在庫管理、工程管理といった標準的な業務テンプレートをベースに、自社の業務に合わせてドラッグ&ドロップ操作などで画面や機能(ロジック)を柔軟にカスタマイズできます。これにより、従来のスクラッチ開発に比べて1/3から1/5の期間という、圧倒的なスピードでシステムを構築することが可能です。

- 現場主導での開発と内製化: 業務を最もよく理解している現場担当者が「市民開発者」として、主体的に開発プロセスに参加できます。これにより、現場のニーズに即した本当に使えるシステムが実現しやすくなるだけでなく、社内にノウハウが蓄積され、継続的な改善やDXの内製化を推進することが可能になります。

- 高いコスト効率と拡張性: 必要な機能からスモールスタートし、事業の成長に合わせて段階的に機能を拡張していくアジャイルなアプローチに適しています。また、多くのプラットフォームはAPI連携機能を標準で装備しており、既存の会計システムや他のクラウドサービスとの連携も容易です。

デメリット・制約

万能に見えるローコードプラットフォームにも、いくつかの制約や不得意な領域があります。

- 機能やパフォーマンスの制約: プラットフォームが提供する機能の範囲を超える、極めて複雑な計算ロジックや、大量のデータをリアルタイムで処理するような高負荷なシステムには向いていない場合があります。

- プラットフォームへの依存: 開発したアプリケーションは、そのプラットフォーム上でしか動作しないため、特定のベンダーに依存する形となります。

- 大規模・特殊案件への不適合: 高度に最適化された特殊なアルゴリズムを要するシステムや、非常に大規模なエンタープライズシステムの構築には適していません。

結論として、ローコードプラットフォームは、SaaSの標準機能では物足りないが、フルカスタム開発ほどのコストや時間はかけられない、という多くの中小企業にとって、最もバランスの取れた現実的な選択肢です。特に、変化に強く、現場主導で継続的に業務を改善していきたいと考える企業に最適です。

8. 徹底比較:4つのアプローチの機能とコスト

ここまで解説してきた4つの選択肢を、「業務範囲」「カスタマイズ性」「導入期間」「コスト」「IT人材要件」といった観点から横断的に比較し、その違いを明確にします。

機能・特徴の比較

| 比較項目 | パッケージシステム | SaaS型クラウド | IaaS/PaaSカスタム | ローコード開発 |

|---|---|---|---|---|

| 主な特徴 | 全業務網羅型 | 即時利用型 | 完全オーダーメイド型 | 半カスタム型 |

| 業務範囲 | 生産、販売、在庫、会計まで統合 | 生産管理中心、他システム連携が必要な場合も | 任意の業務範囲に対応可能 | 基本機能から段階的に拡張可能 |

| カスタマイズ性 | 可能だが高コスト・長期間 | 基本的に制限あり | 自由度最大 | テンプレート+柔軟なカスタムが可能 |

コスト・期間・人材の比較

| 比較項目 | パッケージシステム | SaaS型クラウド | IaaS/PaaSカスタム | ローコード開発 |

|---|---|---|---|---|

| 初期導入コスト | 高額 | 低~中 | 最高額 | 中程度 |

| 月額運用費用 | 中~高 | 中(ユーザー数で変動) | 変動大(リソース使用量による) | 低~中(ユーザー数で変動) |

| 導入期間 | 長期(6ヶ月~1年以上) | 短期(1~3ヶ月) | 最長(6ヶ月~1年半) | 中短期(1~4ヶ月) |

| IT人材要件 | 専門管理者、専門コンサルタント必須 | 最小限(基本操作トレーニングのみ) | 高度専門家(クラウド、開発、セキュリティ)必須 | 中程度(高度な部分は外部委託も可) |

この比較から分かるように、各アプローチは明確なトレードオフの関係にあります。「完璧なシステム」は存在せず、自社の経営戦略、事業規模、業務特性、そしてITに関する体力(予算・人材)を総合的に勘案し、何を優先し、何を妥協するのかを決定することが、システム選定の核心と言えるでしょう。

9. 自社に合うのはどれ?企業規模の適合性

4つの選択肢の特性を理解した上で、より具体的に「自社にはどのタイプが合うのか」を、企業規模と業種という2つの軸から見ていきましょう。これはあくまで一般的な傾向ですが、システム選定の重要な判断材料となります。

企業規模別の推奨システム

- 小規模企業(~30名)

- 特徴: IT専門人材が不在で、投資予算も限られている。迅速な導入と即効性のある業務効率化が最優先課題。

- 推奨システム: SaaS または ローコード。初期投資を抑え、短期間で導入効果を得られるアプローチが最適です。代表的な製品例としては、SaaSではエムネットクラウドやスマートF、ローコードではZohoなどが挙げられます。

- 中規模企業(30~100名)

- 特徴: 部門間の連携や情報統合のニーズが高まり、業界特有の要件も増えてくる段階。

- 推奨システム: SaaSの本格活用 + ローコード。業務の根幹は安定したSaaS(例: TPiCS-X、UM SaaS Cloud)で運用し、SaaSでカバーできない独自の要件や周辺業務をローコード(例: Zoho、Dynamics 365 Business CentralのPower Platform連携)で補完する、ハイブリッドな構成が有効です。

- 大規模企業(100名~)

- 特徴: 複数拠点や部門間の複雑な業務連携が必須。高度な分析・計画機能が求められる。

- 推奨システム: パッケージ または IaaS/PaaSカスタム開発。業務の複雑性と規模に対応できる、堅牢な基幹システムが中心となります。SAP S/4HANAやOracle NetSuiteなどが代表例です。

これらの軸を参考に、自社の立ち位置を客観的に把握し、選択肢を絞り込んでいくことが、合理的なシステム選定に繋がります。

10. 導入を成功に導く実践的プロセスと成功事例

最適なシステムを選定することは重要ですが、それだけではDXは成功しません。ここでは、導入プロジェクトを成功に導くための実践的なプロセスと、よくある失敗パターンへの対策を解説します。

失敗しないための「5つのステップ」

システム選定から導入までを、以下の5つのステップで進めることを推奨します。

- 現状把握: 業務フローを可視化し、課題を明確にします。

- 要件整理: 把握した課題に基づき、システムに必要な「必須要件」を定義し、優先順位を付けます。

- 比較検討: 複数の候補に対し、客観的な評価軸(後述のチェックリスト等)を用いて最適な製品・ベンダーを選定します。

- スモールスタート(PoC): 最も重要な業務に絞って小規模に試行し、効果と使い勝手を検証します。

- 改善・拡張: PoCの結果を踏まえて本格導入し、その後も段階的に全社展開と継続的な改善を行います。

よくある失敗パターンとその対策

多くのプロジェクトは、共通の失敗パターンに陥りがちです。

- 現場要件の把握不足: 対策として、プロジェクトの初期段階から現場のキーマンを巻き込み、要件定義からテストまで一貫して関与してもらう体制を構築することが重要です。

- コストオーバーラン: 対策は、必須要件と希望要件を厳密に分け、スモールスタートを徹底すること。安易なカスタマイズは避け、まずは標準機能で業務を回すことを考えます。

- 導入スケジュールの遅延: 対策として、現実的なマイルストーンを設定し、各工程に十分なバッファを確保した計画を立てることが不可欠です。

成功事例に学ぶ3つのパターン

成功企業には共通の導入アプローチがあります。

- 部分導入から全社展開: 最も効果が見込める部門から導入し、成功体験を積み重ねて全社に展開するパターン。

- ベンダー主導+現場巻込み: 専門ベンダーの知見を活用しつつ、現場の声を反映させる定期的なレビュー会議などでオーナーシップを醸成するパターン。

- 内製(ローコード)+外部支援活用: ローコードツールで自社主導開発を進め、複雑な部分だけを外部の専門家に依頼するパターン。社内にノウハウが蓄積されるメリットがあります。

これらのプロセスやパターンを参考に、自社に最適な導入計画を立てることが、DX成功の確率を飛躍的に高めます。そして、この全てのプロセスにおいて最も重要な成功要因は、「経営層の強いコミットメント」と「現場を巻き込んだ推進体制」の両輪を回し続けることに尽きます。

【このコラムを読んだ後に取るべき行動】

本ガイドをお読みいただき、生産管理システム選定の全体像をご理解いただけたかと存じます。次の一歩を踏み出すために、以下の具体的なアクションプランをお勧めします。

- 現状整理と課題棚卸(1週間): まずは自社の現行業務フローを書き出し、どこに問題があるのかを関係者でリストアップしてみてください。

- 社内キーパーソンの選定(2週間): 経営層、IT部門、そして現場のリーダーからなるプロジェクトチームを編成します。

- 優先度付けと情報収集(1ヶ月): 課題の重要度・緊急度を評価し、解決すべきテーマを絞り込みます。同時に、本ガイドで紹介した4タイプの中から候補となるベンダー2~3社に問い合わせてみましょう。

- 小規模な実証実験(PoC)の企画(2ヶ月): 最も重要な業務プロセス一つに絞り、小規模な実証実験を計画します。

- 導入プロジェクト計画の策定(3ヶ月): PoCの結果を踏まえ、具体的なスケジュール、予算、体制、KPIを設定したプロジェクト計画書を作成し、経営承認を得ます。

これらのステップを自社だけで進めるのが難しい、あるいは専門家の客観的なアドバイスが欲しいとお考えの場合は、ぜひ我々、船井総合研究所にご相談ください。貴社に最適なDXの実現に向けて、全力でサポートさせていただきます。

https://www.funaisoken.co.jp/form/consulting?siteno=S045&_gl=1*n9ocn6*_gcl_au*MTQxOTg2OTc5LjE3NDg0MDQ4OTA.*_ga*MTQwMzYyNzIxNC4xNzAxMTQ4MzQz*_ga_D8HCS71KCM*czE3NTEyNjM4NjIkbzQ0MCRnMCR0MTc1MTI2Mzg2MiRqNjAkbDAkaDA.