記事公開日:2025.08.01

最終更新日:2025.08.01

製造業の現場改善コンサルティング|費用相場から選び方、おすすめ企業までプロが徹底解説

目次

1.そもそも製造業の現場改善コンサルティングとは?

「生産性をもう一段階引き上げたいが、どこから手をつければいいのか分からない…」 「長年、同じような品質トラブルが繰り返し発生している…」 「ベテランのノウハウが若手にうまく継承されない…」

日本のものづくりを支える多くの製造現場では、日々このような課題に直面しています。自社の努力だけでは越えられない壁を感じたとき、その突破口を開く強力なパートナーとなるのが「現場改善コンサルタント」です。

一言でいえば、現場改善コンサルタントは「製造現場の課題解決を専門とする外部のプロフェッショナル」です。企業の健康状態を診断し、問題の根本原因を突き止め、具体的な治療法(改善策)を処方する「現場の医者」のような存在と考えると分かりやすいでしょう。

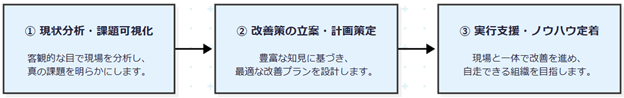

現場改善コンサルタントが担う役割

コンサルタントは、単にアドバイスをするだけではありません。主に以下の3つの役割を担い、企業の変革を支援します。

- 客観的な現状分析と課題の可視化: 当たり前になっている業務プロセスや固定観念から離れ、第三者の目で現場を徹底的に分析します。データ分析や現場の従業員へのヒアリングを通じて、自分たちでは気づけなかった真の課題(ボトルネック)を明らかにします。

- 具体的な改善策の立案と実行計画の策定: 豊富な経験と専門知識に基づき、課題を解決するための具体的な改善策を提案します。「5S」や「IE」、「TOC(制約理論)」といった改善手法の導入から、最新のDXツール活用まで、その企業に最も適したプランを設計します。

- 改善活動の実行支援と社内へのノウハウ定着: 計画を立てるだけでなく、現場の従業員と一緒になって改善活動を推進します。研修やワークショップを通じて改善手法を指導し、最終的にはコンサルタントがいなくても自走できる組織となるよう、社内に改善の文化とノウハウを根付かせることを目指します。

なぜ今、多くの製造業でコンサルが必要とされているのか?

近年、現場改善コンサルの需要が高まっている背景には、製造業を取り巻く環境の急激な変化があります。

- 人手不足の深刻化: 労働人口の減少により、少ない人数で高い生産性を維持する必要がある。

- グローバル競争の激化: 海外の安価な製品との競争に加え、品質や納期への要求も高度化している。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の波: AIやIoTといった新技術をいかに現場に取り入れ、競争力に変えるかが問われている。

- 顧客ニーズの多様化: 多品種少量生産への対応など、より柔軟で効率的な生産体制が求められる。

こうした複雑で多岐にわたる課題に対し、自社の知識や経験だけで対応するのは容易ではありません。だからこそ、外部の専門的な知見を持つコンサルタントの力を借りて、スピーディーかつ的確に変革を進める企業が増えているのです。

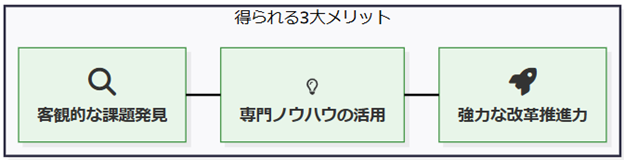

2.製造業が現場改善コンサルを導入する3つのメリット

外部のコンサルタントに依頼するには、当然ながらコストがかかります。それでも多くの企業がコンサルを導入するのは、それを上回る大きなリターン、つまり明確なメリットがあるからです。

具体的には、主に以下の3つのメリットが挙げられます。

メリット1:客観的な視点による根本的な課題の発見

毎日同じ環境で仕事をしていると、非効率な業務プロセスや手順がいつの間にか「当たり前」になってしまいがちです。「ウチは昔からこのやり方だから」という一言が、改善の芽を摘んでしまうことは少なくありません。

コンサルタントは、そうした社内の常識やしがらみから完全に独立した「第三者の目」で現場を分析します。熟練工の感覚に頼っていた作業をデータで可視化したり、部門間の連携が滞る原因を突き止めたりと、内部の人間だけでは見過ごしてしまいがちな問題の「根本原因」を客観的に特定してくれるのです。

メリット2:専門的なノウハウと最新事例の活用

自社だけで現場改善の手法をゼロから学び、試行錯誤を繰り返すには、膨大な時間と労力がかかります。ときには、間違った方向に進んでしまい、かえって状況を悪化させるリスクさえあるでしょう。

現場改善コンサルタントは、多様な業種・規模の製造業を支援してきた経験から、課題解決のための豊富な「引き出し」を持っています。他業界で成功したユニークな改善事例を自社の状況に合わせて応用したり、費用対効果の高い最新のDXツールを提案したりと、専門家ならではの知見を活用することで、改善の成功確率を飛躍的に高めることができます。これは、課題解決までの時間を買う「知見のショートカット」とも言えるでしょう。

メリット3:社内だけでは難しい改革の推進力

「改善の必要性は分かっているが、実行に移せない…」というのも、よくある悩みの一つです。特に、複数の部門にまたがるような大きな改革では、各部署の利害が対立したり、変化を嫌う従業員からの抵抗に遭ったりと、社内の調整役が大きな負担を強いられます。

コンサルタントは、客観的なデータという「共通言語」を用いて、経営層から現場の担当者まで、あらゆる立場の関係者を論理的に説得します。経営層と現場の間に立つ「潤滑油」として、あるいは改革を前に進める強力な「エンジン」として機能することで、社内だけでは遅々として進まなかった改革に、強い推進力を与えてくれます。

3.依頼前に知っておきたいデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、コンサル導入が必ずしも成功するとは限りません。事前に注意すべき点を理解し、対策を講じることで、失敗のリスクを最小限に抑えることができます。

ここでは、特に注意したい3つのポイントをご紹介します。

| 注意点 | 失敗を避けるための対策 |

|---|---|

| 費用の発生 | 投資対効果(ROI)の視点で、費用に見合うリターンがあるか検討する。 |

| コンサルへの依存 | 「丸投げ」せず、「コーチ」と捉えてノウハウを積極的に吸収する。 |

| 社内からの反発 | なぜ改革が必要か、目的を丁寧に説明し、現場を巻き込む姿勢が重要。 |

注意点1:コンサルティング費用の発生

当然ながら、専門家であるコンサルタントに依頼するには安くない費用がかかります。プロジェクトの規模や期間によっては、数百万円から数千万円単位の投資になることも珍しくありません。

【対策】 ここで重要なのは、「費用」そのものではなく、「投資対効果(ROI)」の視点です。コンサルティングによってどれだけのコストが削減できるのか、あるいは生産性向上によってどれだけの利益が見込めるのか。具体的な目標を設定し、費用に見合うリターンが得られるかを慎重に検討しましょう。複数のコンサルティング会社から見積もりを取り、提案内容と費用を比較することも不可欠です。

注意点2:コンサルタントへの依存リスク

優秀なコンサルタントが次々と課題を解決してくれると、つい何でもかんでも「コンサルタント任せ」にしたくなるかもしれません。しかし、これは危険な兆候です。コンサルタントへの「丸投げ」は、契約が終了した途端に改善活動が停滞し、組織が元の状態に戻ってしまう「リバウンド」を招きかねません。

【対策】 コンサルタントを「代わりにやってくれる人」ではなく、「一緒に走りながら改善のやり方を教えてくれるコーチ」と捉えましょう。主体はあくまで自社にあるという意識を持ち、ミーティングに積極的に参加したり、提案の意図を深く理解しようとしたりするなど、その知識やスキルを自社のものとして吸収する姿勢が成功のカギです。

注意点3:社内からの反発が起こる可能性

外部から来たコンサルタントが主導する改革は、時に現場の従業員から「今のやり方を変えたくない」「自分たちの仕事を否定されたようだ」といった心理的な反発を招くことがあります。特に、長年そのやり方で仕事をしてきたベテラン従業員ほど、変化への抵抗が大きくなる傾向があります。

【対策】 失敗するプロジェクトの多くは、この「現場の協力が得られない」ことに起因します。対策として最も重要なのは、丁寧なコミュニケーションです。なぜ今、改革が必要なのか、それによって会社や自分たちの仕事がどう良くなるのか、その目的とビジョンを経営層から粘り強く発信し続ける必要があります。また、コンサルタントを選ぶ際にも、現場の意見に真摯に耳を傾け、従業員を尊重する姿勢があるかを見極めることが極めて重要です。

4.【何をしてくれる?】コンサルティングの主なサービス内容と流れ

「コンサルタントに相談したいが、具体的に何をしてもらえるのか、どんな風に進むのかが分からなくて不安…」と感じる方も多いでしょう。 ここでは、現場改善の代表的なテーマと、依頼から改善完了までの一般的な流れをご紹介します。

現場改善の代表的なテーマ(5S・IE・TOC・DX推進など)

現場改善コンサルティングで扱うテーマは多岐にわたりますが、代表的なものには以下のような手法があります。多くのコンサルタントは、企業の課題に応じてこれらを組み合わせ、最適な改善プログラムを設計します。

- 5S活動 「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字を取ったものです。単なる大掃除ではなく、不要なモノを捨て、必要なモノを使いやすく配置し、それを維持する仕組みを作ること。全ての改善活動の土台となる、最も基本的かつ重要なテーマです。

- IE(インダストリアル・エンジニアリング) 作業者の動き、モノの流れ、設備のレイアウトなどを科学的に分析し、「ムダ・ムリ・ムラ」を徹底的に排除する手法です。ストップウォッチやビデオカメラを用いた時間分析・動作分析により、最も効率的な標準作業を確立します。

- TOC(Theory of Constraints / 制約理論) 工場全体の生産能力を決定づけている、たった一つの工程(ボトルネック)を見つけ出し、そこを集中改善することで、工場全体の生産性を最大化する考え方です。

- 品質管理(QC) 不良品の発生メカニズムを「なぜなぜ分析」などで深掘りし、統計的なデータ分析(SQC)も活用しながら、品質トラブルの再発を防止する仕組みを構築します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)推進 IoTセンサーで設備の稼働状況をリアルタイムに可視化したり、AIを用いて需要予測や外観検査を自動化したりと、デジタル技術を活用して生産プロセスそのものを変革します。

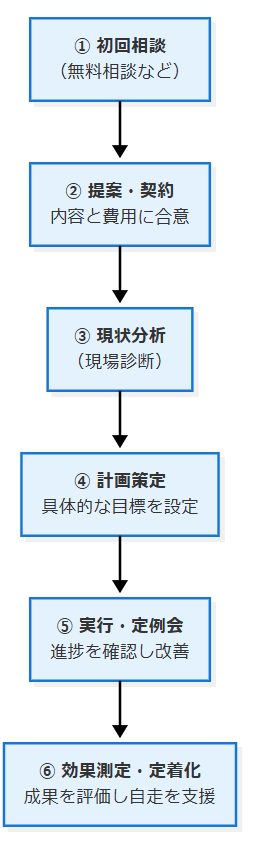

依頼から改善実行までの一般的なステップ

コンサルティング会社やプランによって多少の違いはありますが、一般的には以下の様なステップでプロジェクトが進行します。

- 初回相談・ヒアリング(無料相談など) まずは、自社が抱えている現状の課題や、「こうなりたい」という目標をコンサルタントに伝えます。この段階で、自社の悩みとコンサルタントの専門性がマッチするかどうかを見極めます。

- 提案・契約 ヒアリング内容に基づき、コンサルタントが改善の方向性、具体的な進め方、期間、体制、費用などをまとめた提案書と見積書を作成します。内容を十分に検討し、双方が合意すれば契約締結となります。

- 現状分析(現場診断) 契約後、コンサルタントが実際に工場や事務所を訪問し、より詳細な調査を行います。現場の視察、各種データの分析、経営層から現場担当者までの幅広い層へのヒアリングなどを通じて、課題の根本原因を深掘りします。

- 改善計画の策定と共有 詳細な分析結果を基に、改善の具体的なテーマ、実行計画、スケジュール、そして「生産性〇%向上」「不良率〇%削減」といった数値目標(KPI)を設定します。この計画をプロジェクトメンバー全員で共有し、目線を合わせます。

- 改善の実行と定例ミーティング 策定した計画に沿って、現場の従業員とコンサルタントが一体となって改善活動を開始します。週に1回、月に1回などの頻度で定例ミーティングを開き、進捗の確認、課題の共有、次のアクションの決定を行います。

- 効果測定と定着化支援 プロジェクト期間が終了する際に、設定したKPIがどの程度達成できたかを定量的に評価します。また、改善活動がプロジェクト終了後も自走できるように、業務のマニュアル化や社内勉強会の開催などを通じて、ノウハウの定着を支援します。

5.気になる費用相場は?料金体系の種類と目安

コンサルティングを検討する上で、やはり最も気になるのが費用ではないでしょうか。 コンサルティングの費用は、企業の規模、課題の難易度、プロジェクトの期間、コンサルタントの専門性など、様々な要因によって大きく変動します。

一概に「いくら」とは言えませんが、ここでは代表的な料金体系と、おおよその費用感の目安をご紹介します。

料金体系の種類(顧問契約型、プロジェクト型、成果報酬型)

まずは、どのような契約形態があるのかを知っておきましょう。主に以下の3つのタイプがあります。

| 料金体系 | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額定額制で、継続的な支援を受けられる。 | 長期的な視点で組織全体の改善を進めたい。 |

| プロジェクト型 | 特定の課題に対し、期間とゴールを決めて集中対応。 | 短期間で明確な成果を出したい課題がある。 |

| 成果報酬型 | 得られた成果に応じて報酬を支払う。 | 初期投資を抑えつつ、コンサルを試してみたい。 |

- 顧問契約型 毎月定額の費用を支払い、継続的にアドバイスや支援を受ける、最も一般的な形式です。月に1~2回の定例会や現場訪問を通じて、中長期的な視点でじっくりと改善に取り組みたい場合や、経営課題全般に関する相談相手が欲しい場合に適しています。

- プロジェクト型 「3ヶ月で特定のラインの生産性を15%向上させる」「半年で工場全体のDX化のロードマップを策定する」といった、特定の課題解決のために期間とゴールを明確に定めて契約する形式です。短期集中で明確な成果を出したい場合に適しています。

- 成果報酬型 「削減できたコストの20%」「増加した利益の10%」のように、改善によって得られた経済的利益の一部を報酬として支払う形式です。依頼する企業にとっては初期投資を抑えられるメリットがありますが、成果の定義や測定方法を事前に厳密に取り決めておく必要があります。単独で提供されることは少なく、顧問契約型やプロジェクト型にオプションとして付加されるケースが一般的です。

プロジェクト規模別の費用感の目安

【※重要※】 以下の金額はあくまで一般的な目安であり、コンサルティング会社やプロジェクト内容によって大きく異なります。必ず複数の会社から正式な見積もりを取得し、比較検討してください。

その上で、一般的な費用感は以下のようになります。

- 顧問契約の場合

- 中小企業向け(月1~2回訪問): 月額 30万円~80万円 程度

- 大企業・複数工場向け: 月額 100万円以上

- プロジェクト型の場合

- 小規模プロジェクト(例:1つの生産ラインの改善 / 期間3ヶ月程度): 総額 150万円~500万円 程度

- 中規模プロジェクト(例:工場全体の現状診断と改善計画策定 / 期間3~6ヶ月): 総額 500万円~1,500万円 程度

- 大規模プロジェクト(例:複数拠点にまたがるDX推進 / 期間1年以上): 総額 2,000万円以上

まずは自社の課題を解決するには、どのくらいの期間と規模感が必要になりそうかをイメージし、予算を検討する際の参考にしてください。

6.【最重要】失敗しない現場改善コンサルの選び方5つのポイント

さて、ここまでの情報でコンサルティングの概要は掴めたかと思います。しかし、最も重要なのは「どのコンサルタントに依頼するか」です。パートナー選定は、改善プロジェクトの成否を大きく左右する最重要プロセスです。

ここでは、数多くの選択肢の中から、自社にとって最高のパートナーを見つけ出すための5つの選定ポイントを解説します。

【失敗しない!コンサル選びの5つのチェックリスト】

□ 業界特化の実績は十分か?

□ 現場に寄り添う姿勢があるか?

□ 担当者本人との相性は良いか?

□ 料金体系は明確で納得できるか?

□ ノウハウを社内に残す仕組みがあるか?

ポイント1:製造業、特に自社の業界への専門性・実績は豊富か

大前提として、製造業の現場改善に特化したコンサルティング会社を選びましょう。その上で、できれば自社が属する業界(例:自動車部品、食品、半導体、化学プラントなど)での支援実績が豊富な会社が理想です。業界特有の慣習や専門用語、法規制などを理解しているコンサルタントであれば、話が早く、より的確な提案が期待できます。

《確認方法》 会社のウェブサイトで「導入事例」「お客様の声」のページを確認し、自社と近い業種・企業規模の実績があるかを探しましょう。初回相談の際には、「弊社の業界で、どのような課題をどう解決したのか」という具体的な事例を詳しく聞いてみるのが最も効果的です。

ポイント2:課題解決の「型」だけでなく、現場に寄り添う姿勢があるか

優れたコンサルタントは、立派な分析レポートを作ることが仕事だとは考えていません。実際に安全靴を履いて現場に足を運び、従業員と同じ目線に立ち、共に汗をかくことを厭わないものです。

机上の空論である「べき論」を振りかざすのではなく、現場の事情や従業員の気持ちを汲み取り、現実的で実行可能な改善策を「一緒に」考えてくれるか。その姿勢こそが、改革を成功に導く鍵となります。

《確認方法》 面談の際に「もし現場の従業員が改善に協力的でなかった場合、どのように対応しますか?」といった質問を投げかけてみてください。その答え方から、コンサルタントの現場に対するスタンスや人柄が見えてきます。

ポイント3:担当コンサルタントとの相性は良いか

結局のところ、プロジェクトを動かすのは「人」です。会社のブランドや実績がいくら素晴らしくても、実際に自社を担当するコンサルタントとの相性が悪ければ、円滑なコミュニケーションは望めません。

- ストレスなく話せるか?

- こちらの意図を正確に汲み取ってくれるか?

- 信頼して本音を話せる相手か?

ビジネスパートナーとして、長い期間を共に走れる人物かどうかを、あなた自身の感覚でしっかりと見極めましょう。

《確認方法》 契約前に、必ずプロジェクトを担当する予定のコンサルタント本人と面談させてもらいましょう。営業担当者と実際の担当コンサルタントが異なるケースは多いため、これは必須のステップです。できれば複数名と会い、比較検討することをおすすめします。

ポイント4:明確で納得感のある料金体系か

前のセクションでも触れましたが、費用の透明性は非常に重要です。何にいくらかかるのかが曖昧な見積もりや、「一式」といった不明瞭な項目が多い会社は注意が必要です。

「高いか安いか」という単純な価格比較だけでなく、その金額で「何を提供してくれるのか」、つまり提供価値と費用が見合っているかを冷静に判断しましょう。

《確認方法》 複数の会社から見積もりを取り、項目を細かく比較します。交通費や宿泊費といった諸経費の扱いも確認しましょう。不明な点があれば遠慮せず質問し、クリアになるまで説明を求めることが、後のトラブルを防ぎます。

ポイント5:自社の従業員を巻き込み、ノウハウを定着させてくれるか

最高のコンサルティングとは、最終的に「コンサルタントが不要になる」状態、つまり企業が自走できる状態を作り上げることです。

その場しのぎの改善で終わらせるのではなく、改善の考え方や手法といったノウハウを自社の資産として残し、従業員が自らの力で改善を続けられるように支援してくれるか。この視点を持っているコンサルタントこそが、真のパートナーと言えます。

《確認方法》 提案書の中に、研修プログラムやマニュアル作成、改善リーダーの育成といった「人材育成」「ノウハウ移転」に関する項目が具体的に含まれているかを確認しましょう。「私たちの最終ゴールは、皆さんが自分たちで改善できるようになることです」と明言してくれるコンサルタントは、信頼できる可能性が高いです。

7.おすすめのコンサルティング会社のタイプと比較

コンサルティング会社と一口に言っても、その規模や得意分野は様々です。 ここでは、代表的なコンサルティング会社のタイプを5つに分類し、それぞれの特徴や、どのような企業に向いているかを解説します。これまでの「選び方5つのポイント」と合わせて、自社に最適なパートナーのタイプを考えてみましょう。

【リッチコンテンツのご提案:比較表】

- タイトル:【一目でわかる】コンサルティング会社のタイプ別比較表

- 内容: タイプ / 特徴 / こんな企業におすすめ、の3列で各社タイプを比較する表を挿入。

大手戦略系コンサルティングファーム

全社的な経営戦略の策定や事業再生、M&Aといった、経営層が抱えるトップレベルの課題解決を得意とする企業群です。グローバルなネットワークと高いブランド力を持ち、最新の経営理論や高度な分析力を駆使した提案が特徴です。

【こんな企業におすすめ】 事業の海外展開や新規事業への大規模投資など、会社全体の方向性を左右するような大きなテーマに取り組みたい大企業。

製造業特化型コンサルティング会社

その名の通り、製造業の「現場改善」に特化したコンサルティング会社です。5S、IE(生産工学)、品質管理といった現場改善手法に精通しており、製造現場ならではの事情や専門用語にも詳しいため、話が早く、即効性のある実践的なノウハウを提供してくれるのが強みです。

【こんな企業におすすめ】 工場の生産性向上、品質改善、コスト削減など、現場レベルの課題を具体的に解決したいと考えている中小〜大企業。

経営研究会などを主宰する月次支援型コンサル会社

中小企業をメインターゲットとし、業種別に特化した経営者向けの勉強会(経営研究会)の運営を事業の柱の一つにしているのが大きな特徴です。月次での顧問契約を基本とし、業績向上に直結するマーケティングや販売促進のノウハウ提供を得意としています。

【こんな企業におすすめ】 同業他社の成功事例や最新の業界トレンドを学びながら、経営者同士のネットワークも広げ、長期的な視点で会社の成長を目指したい中小企業の経営者。

特定領域(品質・DXなど)に強みを持つ専門コンサル会社

「品質管理とISO認証取得」「生産管理システムの導入」「IoTやAIを活用したDX推進」など、特定の専門分野に特化した、いわゆる「ブティックファーム」です。その分野における専門知識が非常に深く、最新の技術動向や法規制にも精通しています。

【こんな企業におすすめ】 「特定の認証を取得したい」「この工程にロボットを導入したい」など、解決したい専門的な課題が既に明確に決まっている企業。

個人で活動する独立系コンサルタント

大手メーカーの工場長経験者や、大手コンサルティングファーム出身者などが独立して活動しているケースです。特定の分野で高い専門性と豊富な実務経験を兼ね備えています。大手と比べて費用がリーズナブルで、フットワークが軽く柔軟な対応が期待できるのが魅力です。

【こんな企業におすすめ】 費用を抑えつつ、経験豊富な専門家のアドバイスが欲しい企業。人づてや紹介などで、信頼できる人物を見つけられる場合。

【一目でわかる】コンサルティング会社のタイプ別比較表

| タイプ | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| 大手戦略系 コンサルティングファーム |

全社的な経営戦略やM&Aなど、経営層のトップレベルの課題解決を得意とする。グローバルなネットワークと高いブランド力、高度な分析力が特徴。 | 事業の海外展開や新規事業への大規模投資など、会社全体の方向性を左右するような大きなテーマに取り組みたい大企業。 |

| 製造業特化型 コンサルティング会社 |

製造業の「現場改善」に特化。5SやIEなどに精通し、現場の事情に詳しく、即効性・実践的なノウハウが強み。 | 工場の生産性向上や品質改善など、現場レベルの課題を具体的に解決したいと考えている中小〜大企業。 |

| 経営研究会などを主宰する 月次支援型コンサル会社 |

中小企業をメインターゲットとし、業種特化の経営勉強会を運営。月次顧問契約で業績向上に直結するノウハウを提供。 | 初業界トレンドを学び、経営者ネットワークも広げながら、長期的な視点で会社の成長を目指したい中小企業の経営者。 |

| 特定領域に強みを持つ 専門コンサル会社 |

「品質管理」「DX推進」など特定の専門分野に特化したブティックファーム。その分野の専門知識が非常に深く、最新技術にも精通。 | 「特定の認証を取得したい」「この工程にAIを導入したい」など、解決したい専門的な課題が明確に決まっている企業。 |

| 個人で活動する 独立系コンサルタント |

大手企業出身者などが独立。特定の分野で高い専門性と実務経験を兼ね備える。費用が比較的リーズナブルでフットワークが軽い。 | 費用を抑えつつ、経験豊富な専門家のアドバイスが欲しい企業。信頼できる人物を人づてなどで見つけられる場合。 |

8.まとめ:優れたコンサルタントは現場改善の最高のパートナー

本記事では、製造業の現場改善コンサルティングについて、その役割からメリット・デメリット、費用相場、そして最も重要な「選び方」までを網羅的に解説してきました。

人手不足、グローバル競争、DXの波など、製造業を取り巻く環境が複雑化する中で、自社だけの力で全ての課題を解決するのは容易ではありません。 現場改善コンサルタントは、客観的な視点と専門的なノウハウで、そうした課題解決を支援してくれる強力な存在です。

もちろん、そこには費用という投資が伴います。しかし、信頼できるパートナーを選ぶことさえできれば、投資を何倍にも上回るリターン(生産性向上、コスト削減、そして社員の成長)となって返ってくるでしょう。

忘れないでください。コンサルタント選びで最も重要なのは、以下の5つのポイントです。

- 業界特化の実績

- 現場に寄り添う姿勢

- 担当者との相性

- 明確な料金体系

- ノウハウを定着させる仕組み

優れたコンサルタントは、単なる「問題解決屋」ではありません。貴社の潜在能力を最大限に引き出し、未来への成長を共に創り上げる「最高のパートナー」となり得る存在なのです。

9.まずは無料相談で自社の課題を整理してみよう

「コンサルティングの重要性は理解できた。でも、何から始めればいいのだろう…?」 もしあなたが今そう感じているなら、その第一歩は非常にシンプルです。

まずは、いくつかのコンサルティング会社が提供している「無料相談」や「無料診断」を活用してみることです。

無料相談には、以下のような大きなメリットがあります。

- 課題が整理される: 専門家と話すことで、漠然としていた自社の課題が驚くほど明確になり、優先順位がつけられるようになります。

- コンサルを見極められる: 記事で解説した「選び方のポイント」を実践する絶好の機会です。担当者の人柄や専門性を、あなた自身の目で確かめることができます。

- 有益な情報が得られる: 自社の課題解決に繋がるヒントや、他社の成功事例など、相談するだけでも有益な情報が得られます。

相談したからといって、しつこい営業を受けたり、契約を強要されたりすることは決してありません。むしろ、そうした姿勢の会社は、その時点でパートナー候補から外すべきでしょう。

あなたの会社が抱える課題や、実現したい未来の姿を、ぜひ一度私たちプロに話してみませんか? その一歩が、貴社の未来を大きく変えるきっかけとなることをお約束します。