記事公開日:2025.08.04

最終更新日:2025.08.04

「もう手遅れ」になる前に!ERP保守切れ前に取るべき最善の一手とは?

このコラム記事は、ERP保守切れという見過ごされがちな、しかし極めて重要な問題に直面している中堅中小製造業の皆様に向けて執筆しています。現在のERP保守期限が迫っている、あるいはすでにERP保守が切れてしまったシステムをお使いの企業様は少なくありません。この記事では、ERP保守切れがもたらす深刻なリスクと、それを回避するための具体的な対策について詳しく解説します。特に、多品種少量生産を行う中堅中小製造業の皆様が直面する課題に焦点を当て、Microsoft Dynamics Business Centralを最適な解決策としてご紹介します。この記事を読むことで、ERP保守切れによる事業停止やデータ損失といった最悪の事態を防ぎ、来るべき未来に向けてどのようにIT戦略を立てるべきか、明確な指針を得ることができます。

目次

1. 「時限爆弾」はすでに作動中?ERP保守切れが中堅中小製造業にもたらす壊滅的リスク

中堅中小製造業の皆様にとって、日々の生産活動を支えるERPシステムは、まさに企業の心臓部と言えるでしょう。この心臓部のERP保守が切れてしまうことは、企業経営にとって計り知れないリスクを伴います。ERP保守切れという事態は、目に見えにくい形で徐々に企業を蝕み、最終的には事業の継続さえ困難にする「時限爆弾」と化すのです。多くの企業がERP保守の重要性を認識しながらも、日々の業務に追われ、その対策を後回しにしてしまいがちです。しかし、このERP保守の放置が、取り返しのつかない事態を招く可能性を秘めていることを理解する必要があります。

ERP保守切れとは何か?なぜ「時限爆弾」なのかを解説

ERP保守切れとは、ERPシステムのベンダーによるサポート期間が終了し、ソフトウェアのアップデートやバグ修正、技術サポートが受けられなくなる状態を指します。多くのERP製品には、製品ライフサイクルが定められており、特定のバージョンに対して一定期間のERP保守が提供されます。このERP保守期間が終了すると、ベンダーは当該バージョンの製品に対する責任を負わなくなります。

私が以前コンサルティングを担当したある中堅の部品製造業では、導入から15年が経過したオンプレミス型ERPのERP保守がすでに5年前に切れていました。現場の担当者からは「特に問題ない」という声が上がっていましたが、私はその言葉に危機感を覚えていました。なぜなら、目に見える問題が起きていなくても、水面下ではシステムが脆弱になり、いつ重大な問題が発生してもおかしくない状況だったからです。この状態は、まさに「時限爆弾」と言えるでしょう。爆弾がいつ爆発するか分からない不安を抱えながら事業を継続しているようなものであり、企業は常に潜在的なリスクに晒され続けることになります。

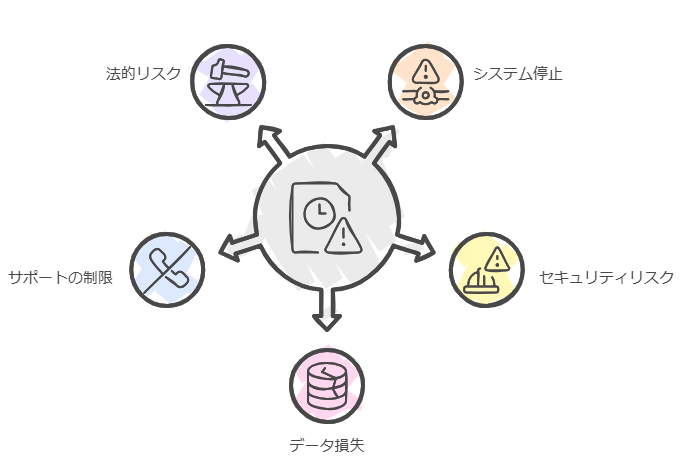

システム停止、セキュリティリスク、データ損失…事業継続を脅かす具体的な脅威

ERP保守切れが中堅中小製造業にもたらす具体的な脅威は多岐にわたります。まず、最も深刻なのがシステム停止のリスクです。ERP保守が終了すると、システムに不具合が発生した場合でも、ベンダーからの修正プログラムやパッチが提供されません。例えば、稼働中のERPシステムで予期せぬエラーが発生し、生産管理機能が停止してしまった場合、工場全体の生産ラインがストップし、多大な損害が発生する可能性があります。

次に、セキュリティリスクの増大が挙げられます。サイバー攻撃の手口は日々巧妙化しており、常に最新のセキュリティ対策が求められます。しかし、ERP保守が切れたシステムでは、新たな脆弱性が発見されても、それに対応するセキュリティパッチが提供されません。これにより、企業の重要な顧客情報や製造ノウハウなどの機密情報が流出する危険性が高まります。実際、ある自動車部品メーカーでは、ERP保守切れのシステムが狙われ、サプライチェーン全体に影響を及ぼす大規模な情報漏洩が発生した事例があります。

さらに、データ損失のリスクも無視できません。ハードウェアの老朽化やソフトウェアの不具合により、重要な生産データや顧客データが失われる可能性があります。ERP保守が提供されていれば、バックアップや復旧に関するサポートを受けられますが、ERP保守切れの状態では自力での対応が求められ、復旧が困難になるケースも少なくありません。これらのリスクは、中堅中小製造業の事業継続そのものを脅かす深刻な問題です。

意外と知らない?保守切れ後のサポート体制と法的リスク

ERP保守が切れた後のサポート体制は、極めて限定的になります。ベンダーからの正規の技術サポートは完全に打ち切られ、問題が発生しても自社のIT担当者や外部のITベンダーに頼るしかなくなります。しかし、ERP保守切れのシステムに関する専門知識を持つエンジニアは限られており、迅速かつ的確なサポートを受けることは困難です。

また、法的リスクも無視できません。例えば、ISOなどの品質マネジメントシステム認証を受けている企業の場合、使用しているERPシステムのセキュリティや安定性が保証されないことで、認証の維持が困難になる可能性があります。さらに、個人情報保護法などのコンプライアンス遵守の観点からも問題が生じる可能性があります。情報漏洩が発生した場合、企業は多額の賠償責任を負うだけでなく、社会的信用の失墜という大きなダメージを受けることになります。ERP保守切れは、単なるITの問題に留まらず、企業の存続に関わる広範囲なリスクを内包しているのです。

2. 「まだ大丈夫」は通用しない!放置が招く深刻な経営ダメージ

「うちはまだ大丈夫」「あと数年は使えるだろう」といった安易な考えは、中堅中小製造業にとって非常に危険です。ERP保守切れを放置することは、目先のコスト削減に見えるかもしれませんが、結果として経営に深刻なダメージを与えることになります。老朽化したERPシステムを使い続けることは、企業競争力を低下させ、将来的な成長機会を奪うだけでなく、予期せぬトラブルによる突発的な支出を招く可能性すらあります。私の経験上、早期に対策を講じなかった企業ほど、後になってより大きなコストと労力を費やす羽目になるケースを多く見てきました。

業務効率の低下:老朽化システムが生産性を阻害

ERP保守が切れた老朽化システムは、業務効率を著しく低下させます。最新のOSやハードウェアに対応できないため、動作が不安定になったり、処理速度が遅くなったりすることが頻繁に発生します。例えば、生産計画の作成に何時間もかかったり、在庫データの更新にエラーが頻発したりするケースが考えられます。私がコンサルティングに入ったある自動車部品のプレス加工会社では、ERP保守が切れたシステムを使用しており、データの二重入力や手作業による情報連携が横行していました。結果として、月に数十時間もの残業が発生し、人件費の無駄遣いだけでなく、従業員のモチベーション低下にもつながっていました。

さらに、機能拡張や他システムとの連携が困難になる点も大きな課題です。市場や顧客のニーズは常に変化しており、企業はそれに合わせてビジネスプロセスやシステムを柔軟に変化させる必要があります。しかし、ERP保守が終了したシステムでは、新たな機能を追加したり、最新のIoTデバイスやAIツールと連携したりすることが極めて困難になります。これにより、多品種少量生産を行う中堅中小製造業が競争優位性を確立するために必要な、迅速な意思決定や生産性の向上が阻害されてしまうのです。

法改正・制度変更への非対応:コンプライアンス違反の危険性

企業経営においては、法律や税制、業界規制などが頻繁に改正されます。ERPシステムは、これらの法改正や制度変更に対応するための重要なツールです。例えば、消費税率の変更やインボイス制度の導入など、会計処理に関わる変更があった場合、ERPシステムもそれに対応するようアップデートされる必要があります。しかし、ERP保守が切れたシステムでは、これらのアップデートが提供されません。

これにより、中堅中小製造業は、自社のERPシステムが最新の法規制に準拠していない状況に陥る可能性があります。結果として、誤った会計処理や報告書の作成につながり、税務調査での指摘や罰則の対象となるリスクが高まります。また、ISO認証の維持が困難になったり、取引先からの信頼を失ったりする可能性もあります。コンプライアンス違反は、企業に経済的な損失だけでなく、ブランドイメージの失墜という深刻なダメージを与え、事業継続そのものを危うくする要因となります。

競争力低下:最新技術の導入遅れが市場での優位性を失わせる

現代の製造業において、IT技術は競争力の源泉です。スマート工場化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、生産性向上、コスト削減、品質向上に直結します。しかし、ERP保守が切れた古いシステムは、これらの最新技術の導入を阻害します。例えば、IoTセンサーからのデータをリアルタイムで収集・分析し、生産状況を可視化するシステムを導入しようとしても、古いERPシステムではそのデータを連携するインターフェースが提供されていないケースがほとんどです。

ある金型メーカーの経営者は、競合他社がAIを活用した需要予測システムを導入し、在庫最適化に成功している現状を見て、「うちも新しい技術を導入したい」と意欲を示していました。しかし、彼らが使用しているERPは10年以上前のバージョンで、当然ながらIoTやAIとの連携機能はありませんでした。結果的に、新しい技術の導入が遅れ、市場での優位性を失う一因となっていました。ERP保守切れを放置することは、企業の未来への投資を諦めることと同義であり、長期的な視点で見ると、市場での競争力を大きく低下させることにつながるのです。

3. ERP保守切れ前の「最善の一手」:システム移行はなぜ今なのか?

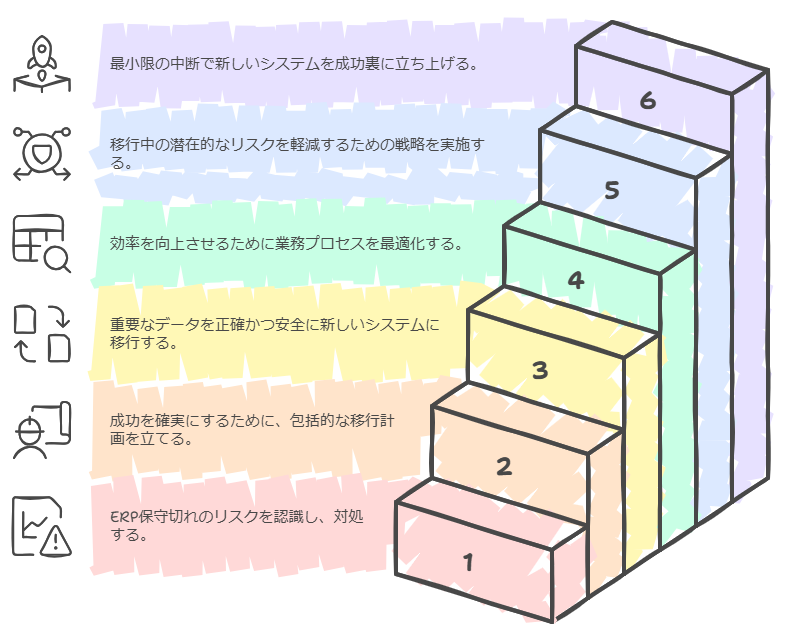

ERP保守切れが引き起こす深刻なリスクと、それが経営に与えるダメージを理解いただけたでしょうか。これらのリスクを回避し、企業が持続的に成長していくためには、ERP保守切れになる前に新たなシステムへの移行を検討することが、まさに「最善の一手」となります。なぜ「今」移行を考えるべきなのか、その理由と具体的な進め方について詳しく見ていきましょう。

計画的な移行が成功の鍵:急な対応が招く失敗事例

ERP保守切れの直前や、実際にシステムトラブルが発生してから慌てて移行を決定することは、多くの失敗事例につながります。私が過去に支援した企業の中には、ERP保守が切れてから重大なシステム障害が発生し、急遽新しいERPシステムを導入せざるを得なくなったケースがありました。この企業は、十分な計画期間を設けずにシステム選定から導入までを強行した結果、現場の業務プロセスとのミスマッチが生じ、従業員の混乱を招き、結果的に導入コストが当初予算を大幅に上回ってしまいました。

計画的な移行には、数ヶ月から1年以上を要することが一般的です。この期間中に、現行システムの分析、新システムの選定、ベンダーとの交渉、データ移行計画の策定、テスト運用、従業員へのトレーニングなど、多岐にわたるタスクをこなす必要があります。十分な準備期間を設けることで、これらのタスクを丁寧に実行でき、業務への影響を最小限に抑えながらスムーズな移行を実現できます。ERP保守切れのタイミングを事前に把握し、逆算して計画を立てることが、成功への第一歩となります。

既存システムからのデータ移行と業務プロセスの見直し

ERPシステムを移行する際、最も重要な工程の一つが既存システムからのデータ移行です。過去の生産実績、在庫情報、顧客データ、会計データなど、企業の重要な資産であるデータを正確かつ安全に新しいシステムへ移す必要があります。このデータ移行の計画を誤ると、データの欠損や重複が発生し、移行後の業務に大きな支障をきたす可能性があります。例えば、製造業においては、部品表(BOM)データや工程管理データが正しく移行されないと、生産計画が狂い、納期遅延や品質問題につながることもあります。

また、システム移行は、これまでの業務プロセスを見直す絶好の機会でもあります。長年使用してきたシステムでは、非効率な業務フローや属人化された作業が温存されていることが少なくありません。新しいERPシステムを導入する際には、これらの課題を洗い出し、最適な業務プロセスを再構築することが求められます。例えば、多品種少量生産を行う中堅中小製造業であれば、受注から生産、出荷までのプロセスをMicrosoft Dynamics Business Centralの機能に合わせて最適化することで、リードタイムの短縮や生産性の向上を図ることができます。業務プロセスを見直すことで、単にシステムを入れ替えるだけでなく、企業全体の生産性向上と競争力強化に繋げることが可能です。

移行期間中のリスク管理とスムーズな運用開始への道筋

ERPシステム移行期間中は、業務を止めずにシステムの切り替えを行う必要があるため、さまざまなリスクを想定し、その対策を講じることが不可欠です。例えば、移行中に一時的に旧システムと新システムを並行稼働させる「並行運用」の期間を設けることで、予期せぬトラブルが発生した場合でも業務を継続できるように備えることができます。また、システム障害が発生した際の緊急対応計画(BCP)を事前に策定しておくことも重要です。

私が担当したある機械部品製造業では、移行期間中にネットワーク障害が発生し、一時的に生産ラインが停止するという事態に直面しました。しかし、事前に詳細なBCPを策定しており、手作業による代替業務手順が明確になっていたため、数時間で生産を再開することができました。このような事態を想定し、移行チームと現場の担当者が密に連携し、情報共有を徹底することが、スムーズな運用開始への鍵となります。従業員への十分なトレーニングも欠かせません。新しいシステムの使い方を習得することで、移行後の混乱を最小限に抑え、早期にシステムを定着させることが可能になります。

4. 中堅中小製造業の救世主!Microsoft Dynamics Business Centralが選ばれる理由

ERP保守切れの課題を解決し、企業の未来を切り拓くための「最善の一手」として、私たちはMicrosoft Dynamics Business Centralを強く推奨します。多品種少量生産を行う中堅中小製造業の皆様にとって、Microsoft Dynamics Business Centralは、単なるERPシステム以上の価値を提供します。その柔軟性、拡張性、そしてMicrosoftエコシステムとの連携力は、変化の激しい現代において、企業の持続的な成長を強力に後押しします。

製造業に特化した機能と導入メリット

Microsoft Dynamics Business Centralは、中堅中小製造業の皆様が直面する固有の課題に対応するための豊富な機能を標準で備えています。例えば、多品種少量生産における複雑な製造プロセスを管理する「生産オーダー管理」機能は、工程の進捗状況をリアルタイムで把握し、生産計画の最適化を支援します。また、部品表(BOM)管理やルーティング管理により、多種多様な製品の製造に必要な情報を一元管理できます。

導入による具体的なメリットは多岐にわたります。ある医療機器製造業では、Microsoft Dynamics Business Centralの導入により、生産計画の精度が20%向上し、リードタイムを15%短縮することができました。これにより、急な受注変更にも柔軟に対応できるようになり、顧客満足度が大幅に向上しました。さらに、在庫管理機能の強化により、過剰在庫が削減され、年間で約1,000万円のコスト削減を実現しました。Microsoft Dynamics Business Centralは、生産性の向上、コスト削減、そして顧客対応力強化といった、中堅中小製造業が競争優位性を確立するために不可欠な要素をサポートします。

クラウドERPで実現する柔軟性と拡張性

Microsoft Dynamics Business Centralは、クラウドベースのERPソリューションであり、この点が中堅中小製造業にとって大きなメリットとなります。オンプレミス型ERPでは、サーバーの購入や管理、システムの保守運用に多大なIT投資と人材が必要でした。しかし、クラウドERPであるMicrosoft Dynamics Business Centralは、これらの初期投資や運用負荷を大幅に軽減します。

クラウド環境で提供されるため、インターネット環境さえあれば場所を選ばずにシステムにアクセスでき、リモートワークや複数拠点での運用にも柔軟に対応できます。また、システムのスケーラビリティも高く、事業規模の拡大や業務量の増加に応じて、必要なリソースを柔軟に拡張できます。私がコンサルティングしたある食品製造業は、これまでオンプレミス型のERPを使用していましたが、事業拡大に伴いシステムの処理能力が限界に達していました。Microsoft Dynamics Business Centralへの移行後、システムのパフォーマンスが大幅に向上し、新たな工場設立時にもスムーズにシステムを拡張することができました。これにより、将来的なビジネス成長にも対応できる、強固なIT基盤を構築できたのです。

導入企業の成功事例から学ぶ:生産性向上とコスト削減

Microsoft Dynamics Business Centralは、すでに多くの多品種少量生産を行う中堅中小製造業で導入され、その効果を実証しています。ある精密機械部品メーカーでは、Microsoft Dynamics Business Centralの導入により、複雑な製造プロセスにおける情報の可視化を実現し、生産進捗の遅延をリアルタイムで把握できるようになりました。これにより、手戻り作業が50%削減され、月間の生産能力が10%向上しました。

また、別の金属加工企業では、Microsoft Dynamics Business Centralの在庫管理機能と連携して、部品の調達から生産、出荷までのトレーサビリティを確立しました。これにより、不良品発生時の原因究明が迅速に行えるようになり、品質管理体制が大幅に強化されました。同時に、過剰在庫による保管コストが年間で数百万円削減されるという、明確なコスト削減効果も現れました。これらの成功事例は、Microsoft Dynamics Business Centralが単なるERPシステムではなく、中堅中小製造業の経営課題を解決し、持続的な成長を支援する強力なツールであることを示しています。

Microsoft製品との連携で広がる可能性

Microsoft Dynamics Business Centralの大きな強みの一つは、Microsoftが提供する他の製品群とのシームレスな連携です。例えば、Office 365(Word, Excel, Outlookなど)との連携により、日常業務で使い慣れたツールから直接ERPのデータにアクセスしたり、レポートを作成したりすることができます。これにより、従業員の学習コストを抑え、より効率的な業務を実現できます。

さらに、Microsoft Power BIとの連携により、ERPに蓄積された膨大なデータを可視化し、経営層が迅速な意思決定を行うためのダッシュボードを構築することも可能です。例えば、日々の生産実績や売上データ、在庫状況などをリアルタイムで分析し、経営戦略に役立てることができます。また、Microsoft Azureの高度なセキュリティと安定したインフラ上で稼働するため、安心してシステムを利用できます。Microsoft Dynamics Business Centralは、単体のシステムとしてだけでなく、Microsoftエコシステム全体として、中堅中小製造業のDXを強力に推進する可能性を秘めているのです。

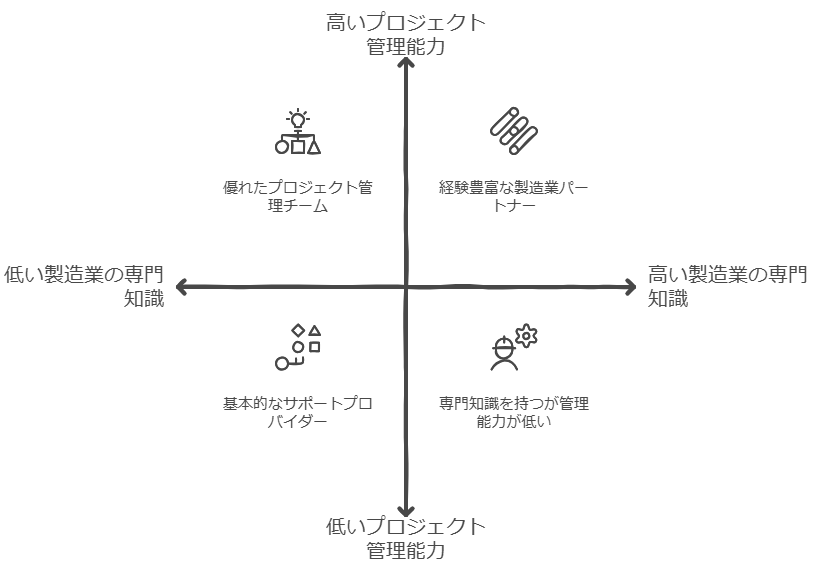

5. 後悔しないためのベンダー選定と導入の進め方

ERP保守切れという大きな課題を解決し、Microsoft Dynamics Business Centralを導入することは、中堅中小製造業の未来を左右する重要な決断です。しかし、システムの選定から導入、そしてその後の運用まで、専門的な知識と経験が求められます。後悔しないためのシステム導入を実現するためには、適切なベンダーを選び、戦略的な導入計画を立てることが不可欠です。

パートナー選びの重要性:失敗しないためのチェックポイント

ERP導入の成否は、適切な導入パートナーを選ぶかどうかに大きく左右されます。単にシステムを販売するだけでなく、貴社のビジネスモデルや業界特性を深く理解し、最適なソリューションを提案できるベンダーを選ぶことが重要です。特に多品種少量生産を行う中堅中小製造業においては、製造業特有の商習慣や業務フローを熟知しているパートナーが望ましいでしょう。

ベンダー選定の際には、以下のチェックポイントを参考にしてください。

- 製造業における導入実績と専門知識: 過去に貴社と同業種、同規模の企業へのMicrosoft Dynamics Business Central導入実績があるか、製造業特有の課題解決ノウハウがあるかを確認してください。

- コンサルティング能力: 現行の業務プロセスを分析し、最適な新業務プロセスを提案できるコンサルティング能力があるかを確認してください。単なるシステム導入だけでなく、業務改善の視点を持っていることが重要です。

- サポート体制: 導入後のERP保守サポート体制が充実しているかを確認してください。システム稼働後のトラブル対応はもちろん、運用改善提案など、長期的なパートナーシップを築けるかどうかが重要です。

- プロジェクト管理能力: 導入プロジェクトを計画通りに推進できるプロジェクト管理能力があるかを確認してください。明確なマイルストーン設定、進捗報告、課題管理など、円滑なプロジェクト推進のための体制が整っているかを確認してください。

- 費用と契約内容の透明性: 見積もりの内訳が明確で、追加費用が発生する可能性が低いか、契約内容に不明瞭な点がないかを確認してください。

私が担当したある板金加工業の経営者は、ERP導入で失敗した経験から、「ベンダー選びが一番重要だ」と語っていました。彼らは以前、安価な提案に飛びつき、結果的に業務に合わないシステムを導入してしまい、大きな損失を出していました。その反省から、二度目の導入では、徹底的にベンダーの選定に時間をかけ、最終的に製造業に特化した経験豊富なパートナーを選び、Microsoft Dynamics Business Centralの導入に成功しました。

費用対効果を最大化する導入計画の立て方

ERP導入は決して安い投資ではありません。だからこそ、費用対効果を最大化するための導入計画を慎重に立てる必要があります。導入計画の第一歩は、導入目的と目標を明確にすることです。例えば、「生産計画の精度を〇%向上させる」「在庫を〇%削減する」といった具体的な数値目標を設定することで、導入後の効果を測定しやすくなります。

次に、予算とスケジュールを現実的に設定します。無理な短期間での導入は、失敗のリスクを高めるだけでなく、品質の低下を招く可能性があります。また、導入費用だけでなく、導入後のERP保守費用や運用費用、従業員のトレーニング費用など、総所有コスト(TCO)を考慮した上で予算を組むことが重要です。私が関わったある電子部品製造業では、導入プロジェクトの初期段階で、費用対効果分析を徹底的に行いました。具体的な数値目標とROI(投資収益率)を算出し、経営層の理解を得た上でプロジェクトを推進した結果、導入後1年で投資額を回収することに成功しました。

段階的な導入(フェーズ導入)も有効な手段です。全ての機能を一度に導入するのではなく、最も効果の高いモジュールから導入を開始し、徐々に範囲を広げていくことで、リスクを低減し、従業員の負担を軽減できます。このアプローチは、特に多品種少量生産を行う中堅中小製造業において、業務への影響を最小限に抑えながら、着実に成果を出す上で非常に有効です。

補助金・助成金を活用した賢いIT投資

ERP導入は高額な投資となることがありますが、中堅中小製造業がIT投資を行う際に活用できる補助金や助成金が数多く存在します。例えば、IT導入補助金やものづくり補助金などが代表的です。これらの補助金を活用することで、導入費用の一部をカバーし、企業のIT投資負担を軽減できます。

補助金や助成金は、それぞれ申請要件や期間、採択されるためのポイントが異なります。最新の情報は、経済産業省や中小企業庁のウェブサイト、または地域の商工会議所などで確認できます。多くのベンダーは、これらの補助金申請に関するサポートも行っていますので、導入を検討する際には、補助金活用の可能性についても相談してみることをお勧めします。賢く補助金や助成金を活用することで、ERP保守切れ対策としてのMicrosoft Dynamics Business Central導入を、より実現可能なものにすることができます。

まとめ

本記事では、中堅中小製造業の皆様が直面するERP保守切れの深刻なリスクから、その「時限爆弾」がもたらす事業継続への脅威、そして将来の経営ダメージに至るまで、詳細に解説しました。ERP保守が切れたシステムを使い続けることは、システム停止、セキュリティリスク、データ損失といった具体的な脅威だけでなく、業務効率の低下や法改正への非対応、競争力低下など、広範囲な経営課題を引き起こします。

これらのリスクを回避し、持続的な成長を実現するための「最善の一手」として、ERP保守切れ前の計画的なシステム移行の重要性をお伝えしました。特に、多品種少量生産を行う中堅中小製造業の皆様にとって最適なソリューションとして、Microsoft Dynamics Business Centralを推奨する理由を詳しくご説明しました。Microsoft Dynamics Business Centralは、製造業に特化した機能、クラウドERPとしての柔軟性と拡張性、そしてMicrosoft製品とのシームレスな連携により、企業の生産性向上、コスト削減、そしてDX推進を強力にサポートします。

また、後悔しないERP導入を実現するためのベンダー選定のポイントや、費用対効果を最大化する導入計画の立て方、さらには補助金や助成金を活用した賢いIT投資についても触れました。ERP保守切れという見過ごされがちな問題は、まさに「もう手遅れ」になる前に、積極的な対策を講じるべき喫緊の課題です。

貴社のERPシステムのERP保守期限をご確認ください。そして、Microsoft Dynamics Business Centralへの移行を視野に入れ、未来に向けた具体的なアクションを今すぐ始めることを強くお勧めします。計画的な移行と適切なパートナー選びによって、貴社はERP保守切れのリスクから解放され、新たな成長ステージへと進むことができるでしょう。