記事公開日:2025.08.06

最終更新日:2025.08.06

自動車部品の外観検査自動化ガイド|メリット・デメリットから費用、AI活用法まで徹底解説

目次

はじめに:なぜ今、自動車部品の外観検査自動化が急務なのか?

自動車業界は今、「CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)」という100年に一度の大変革期の中にいます。電動化や自動運転技術の進化に伴い、自動車に搭載される部品はより複雑化し、その一つひとつに求められる品質基準はかつてないほど高まっています。

一方で、日本の製造業は深刻な人手不足や、熟練技術者の高齢化と後継者不足という大きな課題に直面しています。高品質なモノづくりを維持・向上させたくても、「人」に依存したままの体制では限界が訪れようとしているのです。

特に、製品の品質を最終工程で担保する「外観検査」は、長らく人間の目と経験に頼ってきました。しかし、この属人化された検査体制こそが、「品質のばらつき」「検査コストの増大」「ヒューマンエラーによる不良品流出リスク」といった経営課題の温床となっています。

もし、あなたの工場が 「検査員のスキルによって、OK/NGの判断が微妙に違う…」 「募集をかけても、検査部門の人手が集まらない…」 「小さなキズの見逃しで、顧客からクレームが来てしまった…」 といった悩みを一つでも抱えているなら、外観検査の「自動化」はもはや単なる選択肢ではなく、競争力を維持し、未来を切り拓くための必須戦略と言えるでしょう。

この記事では、自動車部品の外観検査自動化を検討している工場の担当者様に向けて、そのメリット・デメリットから、具体的な技術、導入ステップ、費用、そして成功の鍵まで、網羅的かつ体系的に解説します。

本記事を読めば、外観検査自動化の全体像が明確になり、自社の課題解決に向けた具体的な第一歩を踏み出すことができるはずです。

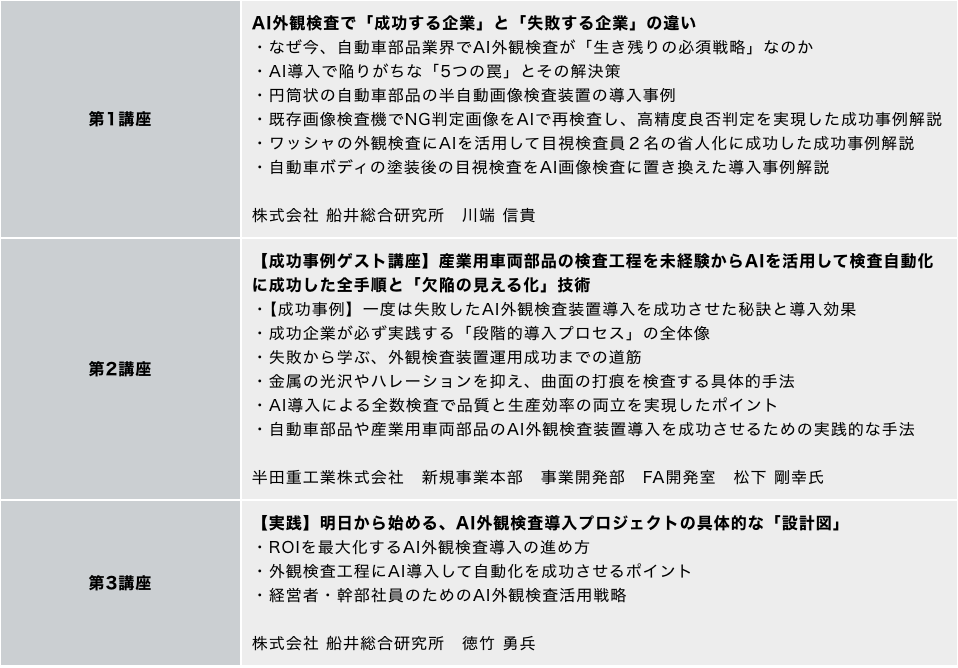

【関連するセミナーのご案内】

自動車部品・産業用車両部品製造業向けAI外観検査セミナー

~全数検査要求と、熟練検査員不足を乗り越えるためのAI外観検査導入・実践手法~

詳細はこちら→

1. 自動車部品の外観検査自動化とは?

まず、外観検査の自動化がどのようなもので、なぜ必要なのか、その基本から見ていきましょう。

1-1. 人による目視検査が抱える限界と3つの課題

従来、多くの工場で行われてきた人による目視検査は、人間の五感の鋭敏さというメリットがある一方で、本質的に不安定で管理が難しいという側面を持っています。具体的には、以下の3つの課題が挙げられます。

- 品質のばらつき(判断基準の属人化): 同じ製品を見ても、検査員Aは「良品」、検査員Bは「不良品」と判断することがあります。個人の経験やスキル、その日の体調によって基準が揺らぐため、品質を一定に保つことが困難です。

- 人手不足とコスト増: 検査員の採用と教育には多大な時間とコストがかかります。また、労働人口の減少により、そもそも人材を確保すること自体が年々難しくなっています。

- ヒューマンエラー: 人間である以上、集中力の低下による見逃しや、単純な確認ミスは避けられません。これが重大な不良品の流出に繋がり、企業の信頼を揺るがす事故に発展するリスクを常に抱えています。

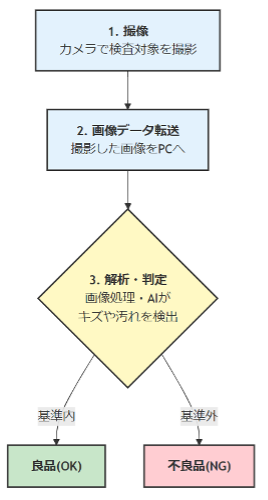

1-2. 外観検査自動化の基本と仕組み

外観検査の自動化は、これらの課題をテクノロジーで解決するアプローチです。一般的には、以下の流れで検査が行われます。

カメラ、レンズ、照明といった「目」の役割を果たす部分で対象物の特徴を捉え、画像処理ソフトウェアやAIという「脳」で良否を判定します。この仕組みにより、人間を介さずに高速かつ客観的な検査を実現できるのです。

1-3. 「自動化」でここまで変わる!検査のビフォーアフター

目視検査と自動検査では、具体的にどのような違いが生まれるのでしょうか。その差は一目瞭然です。

| 比較項目 | 👤 人による目視検査 | 🤖 外観検査自動化 |

| 検査速度 | 遅い(1個あたり数秒〜数分) | 非常に速い(1個あたり1秒以下も可能) |

| 検査精度 | 不安定(個人差、体調に依存) | 安定(常に一定の基準で判定) |

| 稼働時間 | 労働時間に準拠(休憩が必要) | 24時間365日の連続稼働が可能 |

| 判断基準 | 属人的・暗黙知(言語化しにくい) | 客観的・形式知(ルールやデータで明確) |

| データ活用 | 記録は手動(手間がかかる) | 自動で全量データを蓄積・活用可能 |

| 精神的負担 | 大きい(集中力、責任が重い) | ゼロ |

| 得意な検査 | 柔軟な判断、未知の不良の発見 | 定型的な欠陥の高速・大量検査 |

https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/smart-factory__00000329_S045

2. 外観検査を自動化する5つのメリット

外観検査を自動化することは、単に検査工程を置き換えるだけではありません。工場全体の生産性や品質管理レベルを向上させ、経営にまでインパクトを与える多くのメリットをもたらします。

2-1. メリット1:品質の安定化と不良品流出の防止

自動検査システムは、あらかじめ設定された客観的な基準に基づき、24時間365日、常に同じ精度で検査を実行します。これにより、検査員のスキルや体調による「判断のばらつき」がなくなり、製品の品質が安定します。結果として、ヒューマンエラーによる不良品の見逃しを防ぎ、顧客への不良品流出リスクを大幅に低減できます。

2-2. メリット2:生産性の向上とリードタイム短縮

自動検査は、人間とは比較にならないスピードで検査を完了できます。これまで検査工程がボトルネックとなっていた場合、そのタクトタイムを大幅に短縮し、生産ライン全体の生産性を向上させます。製品が完成してから出荷されるまでのリードタイムも短縮され、顧客への迅速な納品に繋がります。

2-3. メリット3:人手不足の解消と検査コストの削減

検査員を自動化システムに置き換えることで、慢性的な人手不足の問題を根本的に解決します。また、これまで検査員にかけていた人件費、採用・教育コストを大幅に削減できます。システムの導入には初期投資が必要ですが、長期的にはコスト削減効果が期待できるでしょう。

2-4. メリット4:検査データの蓄積によるトレーサビリティと工程改善

自動検査システムは、「いつ、どのラインで、どのような不良が、どれくらい発生したか」という検査結果をすべてデジタルデータとして蓄積します。このデータを分析することで、不良発生の傾向を掴み、原因となっている前工程の特定や改善活動に繋げることができます。また、万が一市場で問題が発生した際にも、製品のシリアルナンバーと検査データを紐づけておくことで、迅速な原因究明と追跡(トレーサビリティ)が可能になります。

2-5. メリット5:官能検査からの脱却と客観的基準の確立

「このくらいのキズならOK」「これはNG」といった、熟練者の感覚に頼る検査(官能検査)は、技術の継承が難しく、客観的な説明が困難です。自動検査を導入するプロセスでは、これまで暗黙知だった判断基準を数値やルールといった「形式知」に置き換える必要があります。これにより、社内や取引先に対して、品質基準を明確に定義し、共有することが可能になります。

【関連するセミナーのご案内】

自動車部品・産業用車両部品製造業向けAI外観検査セミナー

~全数検査要求と、熟練検査員不足を乗り越えるためのAI外観検査導入・実践手法~

詳細はこちら→

3. 知っておくべき3つのデメリットと対策

多くのメリットがある一方で、外観検査の自動化には注意すべき点も存在します。事前にデメリットを理解し、対策を講じておくことが導入成功の鍵となります。

3-1. デメリット1:高額な初期投資(導入コスト)とその対策

外観検査システムの導入には、カメラ、レンズ、照明、PC、ソフトウェア、そしてシステムを構築するためのインテグレーション費用など、数百万円から数千万円規模の初期投資が必要になる場合があります。

- 対策

- 補助金・助成金の活用: ものづくり補助金や事業再構築補助金など、設備投資に活用できる公的な支援制度があります。専門家やベンダーに相談し、活用できる制度がないか確認しましょう。

- スモールスタート: 全ラインに一気に導入するのではなく、まずは特定のラインや製品に絞って導入し、投資対効果を見ながら段階的に拡大していく方法が有効です。

- レンタルやサブスクリプション: 最近では、初期費用を抑えられるレンタルサービスや、月額制のサブスクリプションモデルを提供するベンダーも増えています。

3-2. デメリット2:システムの限界と苦手な欠陥

自動検査システムも万能ではありません。特に、以下のようなケースは苦手とする場合があります。

- 光沢が強い金属部品の検査(照明が反射し、ハレーションを起こす)

- 複雑な形状の部品(死角ができてしまい、カメラで捉えきれない)

- 「なんとなく汚れている」といった曖昧で定義しづらい不良

- 対策

- PoC(概念実証)での事前検証: 本導入の前に、必ず自社の検査対象物(ワーク)でテストを行い、求める精度が出るかを確認することが不可欠です。(詳しくは5章で後述)

- 撮像環境の工夫: 照明の種類や当て方(同軸落射、透過、ドームなど)を工夫することで、苦手な欠陥も検出可能になる場合があります。

- 人間との役割分担: 自動化が難しい検査は無理にシステムに任せず、人間が最終確認を行うなど、得意な領域で役割を分担することも賢明な判断です。

3-3. デメリット3:導入・運用できる専門人材の不足

特にAIを活用したシステムの場合、AIモデルの構築や、導入後の精度を維持・向上させるためのメンテナンス(追加学習など)には、ある程度の専門知識が求められます。

- 対策

- ベンダーによるトレーニング: 導入時にベンダーから十分なトレーニングを受け、自社で運用できる体制を整えることが重要です。

- 運用しやすいシステムを選ぶ: プログラミング知識がなくても、マウス操作でAIの学習や設定ができるような、ユーザーフレンドリーなシステムを選ぶことも一つの手です。

- 保守・サポート契約: 自社での対応が難しい場合に備え、ベンダーと手厚い保守・サポート契約を結んでおくと安心です。

https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/smart-factory_smart-factory_00000389_S045

4. 【技術別】外観検査自動化の主な2つの手法

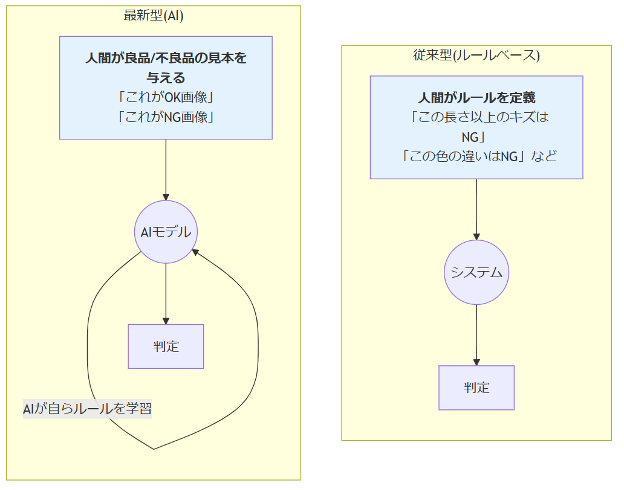

外観検査自動化の「脳」となる解析技術には、大きく分けて「ルールベース」と「AI」の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社の目的に合った手法を選ぶことが重要です。

4-1. 従来型:ルールベースの画像処理検査

古くから使われている手法で、人間が「キズの長さ」「面積」「色の違い」といった不良品のルール(しきい値)を明示的にプログラミングして判定させます。

- メリット: 判断のロジックが明確なため、なぜNGになったかの説明が容易です。また、ルールが単純な場合は非常に高速に処理できます。

- デメリット: 複雑な形状や、様々なパターンの不良品に対応するには、膨大なルールの設定が必要になります。また、事前に定義していない「未知の不良」は検出できません。

4-2. 最新型:AI(ディープラーニング)を活用した画像検査

AI、特にディープラーニング(深層学習)を活用する手法です。大量の「良品」「不良品」の画像をAIに学習させ、AI自身に不良品の特徴を判断させる点がルールベースとの大きな違いです。

- メリット: 人間では言語化しにくいような曖昧な特徴もAIが自ら学習するため、複雑な欠陥の検出に優れています。これまで目視でしか見つけられなかったような不良も検出できる可能性があります。

- デメリット: 判断の根拠がブラックボックスになりがちです。また、高い精度を出すためには、学習用に質の高い画像を大量に用意する必要があります。

https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/smart-factory__00000391_S045

4-3. 結局どっちがいい?AI検査と従来型検査の比較

どちらの手法が優れているというわけではなく、検査対象や目的に応じて使い分けることが肝心です。

| 比較項目 | 従来型(ルールベース) | AI(ディープラーニング) |

| 得意な検査 | 寸法測定、単純なキズ・汚れの検出 | 複雑な形状、不定形な欠陥、官能検査 |

| 柔軟性 | 低い(ルール以外の不良は検出不可) | 高い(学習により様々な不良に対応可能) |

| 導入ハードル | 高い(専門家によるルール設定が複雑) | 比較的低い(良品画像を学習させるだけの場合も) |

| 判断の透明性 | 高い(ロジックが明確) | 低い(ブラックボックスになりがち) |

| こんな工場に | 欠陥の種類が限定的で、高速処理を求める | 欠陥の種類が多く、目視検査を代替したい |

5. 失敗しない!外観検査自動化の導入5ステップ

外観検査の自動化は、やみくもに進めると「導入したはいいが、現場で使えない」という事態に陥りがちです。成功のためには、計画的なステップを踏むことが不可欠です。

5-1. ステップ1:課題の明確化とゴール設定

まず、「何のために自動化するのか」を明確にします。「人手不足の解消」「不良品流出の撲滅」「検査コストの30%削減」など、具体的なゴールを設定しましょう。その上で、「どの部品」の「どのような欠陥」を「どの程度の精度」で「どれくらいの時間」で検査したいのか、といった要件を具体的に定義します。この最初の定義が曖昧だと、後の工程がすべてブレてしまうため、関係各所(品質保証、製造、経営層)で集まり、合意形成を図ることが重要です。

5-2. ステップ2:【最重要】PoC – 最適な光学条件と判定精度を検証

PoC(Proof of Concept:概念実証)とは、本格導入の前に、小規模な環境で技術的な実現可能性や効果を検証することです。外観検査の自動化において、このPoCが最も重要なステップと言っても過言ではありません。

なぜなら、「Garbage in, Garbage out(ゴミを入れたら、ゴミしか出てこない)」という言葉の通り、AIや画像処理システムがいかに優れていても、元となる画像が不鮮明では正しい判定ができないからです。検査の成否は、撮像の段階で9割決まります。

PoCでは、主に以下の2点を検証します。

- 最適な光学条件の模索: 欠陥を最も鮮明に捉えられる撮像条件を見つけ出します。これには、カメラ(解像度、フレームレート)、レンズ(焦点距離、歪み)、そして**特に重要となる照明(ライティング)**の組み合わせが含まれます。例えば、金属の微細なヘアラインクラックを検出するには表面の凹凸を際立たせる「同軸落射照明」が、樹脂部品の曲面のヒケ(凹み)を捉えるには均一な光を当てる「ドーム照明」が有効な場合があります。これらの条件をテストし、最適な「目」を作り上げます。

- 判定精度の検証: 最適な条件で撮影した画像を使い、実際にシステムが求める精度で良否判定できるかをテストします。

このPoCを確実に行うことで、「導入したのに、見たい欠陥が見えなかった」という最悪の事態を回避できます。

5-3. ステップ3:システム・ベンダーの比較と選定

PoCである程度の目処が立ったら、その結果を基に複数のシステムインテグレーターやベンダーに提案を依頼します。ベンダーを選定する際は、価格だけで判断せず、以下の点を総合的に比較検討しましょう。

- 実績: 自社が検査したい部品や欠陥と類似した実績があるか。

- 技術力: 光学系からAI/画像処理、そしてFA(ファクトリーオートメーション)まで、幅広い知見を持っているか。

- サポート体制: 導入後のトラブル対応や、精度改善の相談に乗ってくれるか。

5-4. ステップ4:現場への本導入と運用体制の構築

選定したベンダーと共に、実際の生産ラインへシステムを導入します。ここでは、ラインを止めずに検査できる設置方法や、PLC(工場の生産設備を制御する装置)との連携などを考慮します。 また、現場の作業員を置き去りにしないことが極めて重要です。操作方法のトレーニングを実施し、なぜこのシステムが必要なのかを丁寧に説明することで、現場の協力体制を築きましょう。

5-5. ステップ5:継続的な精度改善と効果測定

システムは導入して終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートです。 季節による光環境の変化や、材料のロット変更などで、検出精度が微妙に変化することがあります。定期的にデータをチェックし、必要であればAIの再学習を行うなど、精度を維持・向上させる活動が必要です。 また、「導入によって不良品流出率が何%低下したか」「検査コストを年間いくら削減できたか」といった効果測定(ROI)を行い、投資の正当性を評価し、次の展開に繋げていきましょう。

https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/smart-factory__00000325_S045

6. 自動車部品の外観検査自動化にかかる費用の目安

導入を検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。外観検査システムの価格は、検査対象や求める精度、システムの規模によって大きく変動しますが、一般的な目安を解説します。

6-1. 費用の内訳:初期費用とランニングコスト

費用は大きく「初期費用」と「ランニングコスト」に分かれます。

- 初期費用(イニシャルコスト):

- ハードウェア費: カメラ、レンズ、照明、PC、モニターなど。数十万円〜数百万円程度。

- ソフトウェア費: 画像処理・AIソフトウェアのライセンス料。数十万円〜数百万円程度。

- インテグレーション費: システム設計、設置工事、調整(ティーチング)、操作トレーニングなど。これが最も大きな割合を占めることが多く、数百万円〜数千万円規模になることもあります。

⇒ 合計で、比較的簡易なシステムでも200万〜500万円、大規模なものでは1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

- ランニングコスト:

- 保守・サポート費: システムを安定稼働させるための年間保守契約料。一般的に初期費用の10%〜15%程度が目安です。

- 電気代: 24時間稼働させる場合の電気代。

- 追加開発・修正費: 新しい品種に対応したり、検査ロジックを修正したりする場合に発生します。

6-2. 費用対効果を高める3つのポイント

投資を無駄にしないためには、費用対効果(ROI)を最大化する視点が重要です。

- 目的を絞り、スモールスタートする: まずは最も課題の大きいラインや、不良発生率の高い製品に絞って導入し、確実に成果を出すことが重要です。

- 拡張性のあるシステムを選ぶ: 将来的に他ラインへ展開したり、検査項目を増やしたりすることを想定し、拡張性の高いシステムやベンダーを選んでおくと、結果的にトータルの投資額を抑えられます。

- 補助金・助成金を最大限活用する: 「ものづくり補助金」などを活用すれば、初期投資の負担を大幅に軽減できます。申請には手間がかかりますが、積極的に活用を検討しましょう。

7. 導入を成功に導くための3つの鍵

最新の技術やシステムを導入しても、それだけでは成功しません。技術以外の「ソフト面」での取り組みが、成否を大きく左右します。

7-1. 鍵1:いきなり完璧を目指さない「スモールスタート」

繰り返しになりますが、「スモールスタート」は極めて重要な成功の鍵です。最初から全社の検査を100%自動化しようとすると、プロジェクトが大規模になりすぎてしまい、失敗のリスクが高まります。まずは限定的な範囲で成功モデルを作り、そこで得た知見や課題を次の展開に活かすという、着実なステップを踏みましょう。

7-2. 鍵2:現場の協力を得るための「丁寧な合意形成」

自動化システムを導入する際、現場の作業員から「自分たちの仕事が奪われるのではないか」という不安や抵抗感が生まれることがあります。これを無視してトップダウンで進めると、システムが現場に根付かず、形骸化してしまう恐れがあります。

導入の目的が「人減らし」ではなく、「より付加価値の高い仕事に集中してもらうため」「大変な作業から解放するため」であることを丁寧に説明し、現場の理解と協力を得ることが不可欠です。計画段階から現場の意見をヒアリングし、一緒に作り上げていく姿勢が、プロジェクトを円滑に進めます。

7-3. 鍵3:自社の課題に寄り添う「パートナー選び」

システムを導入する上で、どのベンダーやシステムインテグレーターと組むかは、運命の分かれ道です。単に製品を売る「業者」ではなく、自社の課題を深く理解し、解決策を一緒に考えてくれる「パートナー」を見つけましょう。

良いパートナーは、自社の製品のメリットだけでなく、デメリットや限界も正直に話してくれます。複数のベンダーと話し、技術力や実績はもちろん、「この人たちとなら、導入後も長く付き合っていけるか」という相性の観点からも慎重に選びましょう。

8. まとめ:明日から始める外観検査自動化への第一歩

本記事では、自動車部品の外観検査自動化について、その全体像を網羅的に解説してきました。最後に、明日から具体的な一歩を踏み出すために、重要なポイントを振り返ります。

8-1. 本記事で解説した重要ポイントの振り返り

- なぜ必要か?: 自動車業界の品質要求の高まりと、人手不足の深刻化を背景に、人依存の検査体制は限界を迎えているため。

- メリットとデメリット: 「品質安定化」「生産性向上」などの大きなメリットがある一方、「初期コスト」「システムの限界」といったデメリットも存在する。

- 主な手法: 判定ロジックが明確な「ルールベース」と、複雑な欠陥に強い「AI」があり、目的に応じた選択が重要。

- 成功への道筋: 「課題の明確化」から始まり、「PoCでの徹底検証」を経て、「スモールスタート」で着実に導入を進めることが失敗しないための鉄則。

8-2. まずは情報収集から!次のアクションへ繋げるために

この記事を読んで、外観検査自動化の全体像という「地図」は手に入ったはずです。しかし、本当に自社の工場に導入するためには、より具体的で詳細な情報が必要になります。

次のステップは、この地図を基に、自社の状況に合わせたリアルな情報を集めることです。

もし、あなたが本気で外観検査の自動化を検討し、品質と生産性の課題を解決したいとお考えなら、まずは専門家がまとめた資料で理解を深めたり、最新の動向を直接聞けるセミナーに参加したりすることから始めてみてはいかがでしょうか。

未来の工場への第一歩を、ぜひ今日から踏み出してください。

【関連するセミナーのご案内】

自動車部品・産業用車両部品製造業向けAI外観検査セミナー

~全数検査要求と、熟練検査員不足を乗り越えるためのAI外観検査導入・実践手法~

詳細はこちら→

お申込みはこちら→

関連する無料ダウンロードレポートの一覧はこちら

https://smart-factory.funaisoken.co.jp/download/