記事公開日:2025.07.02

最終更新日:2025.07.02

【初心者向け】Power Automateとは?中小製造業のDXを進める業務自動化の始め方

「毎日同じようなデータ入力に時間を取られている」「メールの確認と転送だけで午前中が終わってしまう」――。中小製造業の現場では、このような定型業務に追われ、本来注力すべきコア業務に集中できないというお悩みが多く聞かれます。本記事では、Microsoftが提供する業務自動化ツール「Power Automate」について、その基本から中小製造業様での具体的な活用法までを、初心者の方にも分かりやすく解説します。この記事を読めば、Power Automateがどのようなツールで、自社のDX(デジタルトランスフォーメーション)をどう進める武器になるのかが理解できます。日々の手作業を自動化し、生産性を向上させる第一歩を踏み出したい、すべての中小製造業のご担当者様に読んでいただきたい内容です。

目次

1. はじめに:その「手作業」、まだ続けていませんか?

私たち中小製造業向けコンサルタントが多くの現場で目にするのが、いまだに根強く残る「手作業による定型業務」です。例えば、FAXで届いた注文書をExcelに手入力する、複数の担当者からメールで送られてくる週報を一つのファイルにコピー&ペーストでまとめる、完成した製品の写真を撮って関係部署にメールで共有する、といった作業です。これらの業務は一つひとつは単純でも、積み重なると膨大な時間となり、企業の生産性を確実に蝕んでいきます。人手不足が深刻化する中、このような状況を放置することは、企業の成長にとって大きな足かせとなります。

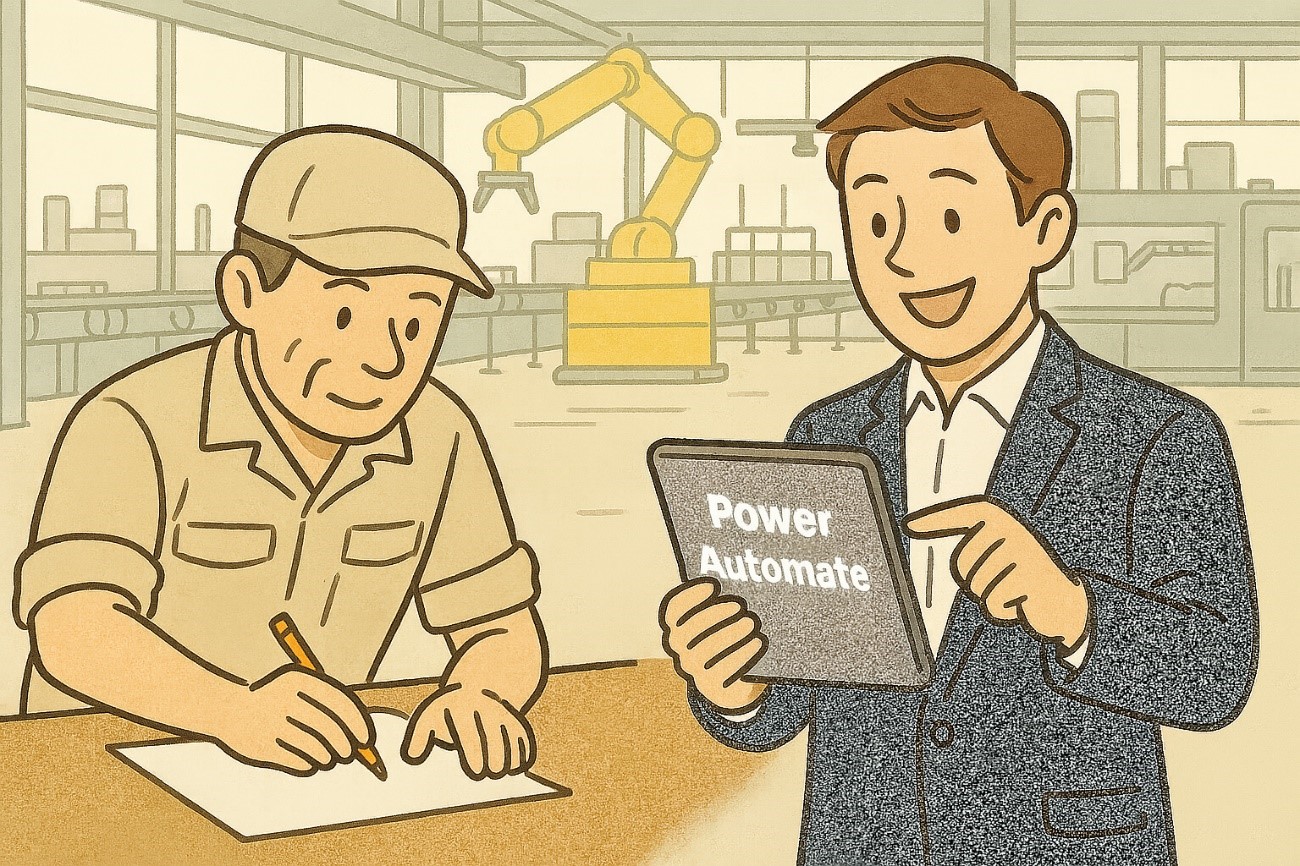

このような手作業の課題を解決する手段として、「RPA(Robotic Process Automation)」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。RPAは、人間がPCで行うマウスやキーボードの操作を、ソフトウェアのロボットが記憶して代行する技術です。一方、本記事で紹介する「Power Automate」は、RPAと似ていますが、より広範囲な自動化を実現するツールです。

この二つの違いを簡単に説明します。RPAは「PC上の操作を自動化する」のが得意です。例えば、「特定のシステムにログインし、データをコピーして、Excelに貼り付ける」といった一連の画面操作の自動化に向いています。対して、Power Automateは、様々なクラウドサービスやアプリケーション同士を「API」という仕組みで直接つなぎ、データの連携を自動化するのが得意です。例えば、「メール(Outlook)に添付ファイルが届いたら、そのファイルをクラウドストレージ(OneDrive)に保存し、チャットツール(Teams)に通知する」といった、複数のサービスをまたいだ自動化を実現します。

さらに重要な点として、Power Automateは「Power Automate for desktop」というRPA機能も内包しています。つまり、Power Automateは、クラウドサービス間の連携に加え、従来のRPAが得意としてきたデスクトップ上の操作自動化もカバーできる、より強力で守備範囲の広いツールなのです。中小製造業の皆様が業務自動化を考える上で、このPower Automateは非常に有力な選択肢となります。

2. Power Automateとは?3つの特徴で理解する業務自動化ツール

Power Automateがどのようなツールなのか、より具体的に理解するために、その3つの大きな特徴について解説します。これらの特徴を知ることで、Power Automateがなぜ多くの中小製造業でDX推進の切り札となり得るのかがお分かりいただけるはずです。

特徴1:様々なアプリやサービスを「つなげる」ことができる

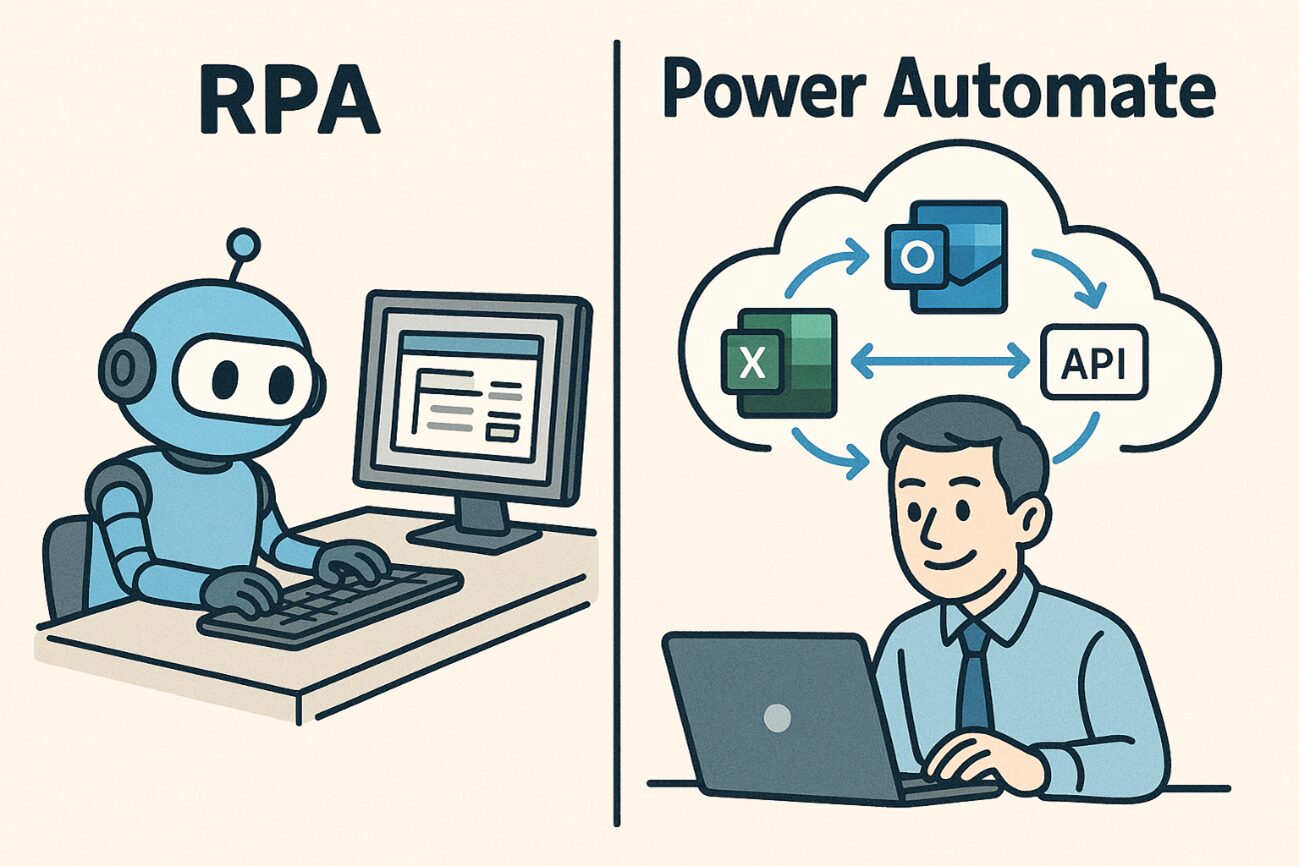

Power Automateの最大の特徴は、驚くほど多くのアプリケーションやクラウドサービス同士を簡単につなげられることです。この「つなげる」機能は「コネクタ」と呼ばれ、2025年現在、Microsoftの提供するOutlook、Excel、Teams、SharePointはもちろんのこと、Googleのサービス(Gmail、Google Drive)、Salesforce、kintone、Twitter、Slackなど、実に数百種類以上のコネクタが標準で用意されています。

特徴2:プログラミング不要で「自動化の仕組み(フロー)」を作成できる

Power Automateの2つ目の大きな特徴は、自動化の仕組み(「フロー」と呼ばれます)を、プログラミングの専門知識なしで作成できる点です。従来のシステム開発では、業務を自動化しようとすると、専門のプログラマーに依頼し、要件定義から設計、開発、テストといった長い工程を経る必要がありました。しかし、Power Automateでは、まるでパズルを組み立てるかのように、画面上で「トリガー(きっかけ)」と「アクション(処理)」のブロックを組み合わせるだけで、誰でも簡単に自動化のフローを構築できます。

例えば、「メールが来たら、添付ファイルを保存する」というフローを作りたい場合、まずトリガーとして「Outlook – 新しいメールが届いたとき」というブロックを選びます。次に、アクションとして「OneDrive – ファイルの作成」というブロックをつなげます。これだけで基本的なフローは完成です。この手軽さにより、IT部門の専門家だけでなく、現場の業務を一番よく知る担当者自身が、自分の業務を自分で自動化する「市民開発」が可能になります。Power Automateは、現場主導での継続的な業務改善を力強く後押しするツールなのです。

特徴3:Microsoft 365のライセンスで「すぐに始められる」

Power Automateの3つ目の特徴は、導入ハードルの低さです。多くの中小製造業様で導入されている「Microsoft 365(旧Office 365)」の主要なプラン(Business Basic, Standard, Premiumなど)には、Power Automateの利用権がすでに追加費用なしで含まれています。つまり、特別なソフトウェアを追加で購入したり、高価な初期投資をしたりすることなく、「明日から」「自分のPCで」業務自動化を試してみることができるのです。

「業務自動化には興味があるが、コストが心配で踏み出せない」という経営者様は非常に多いですが、Power Automateであればその心配は無用です。まずは、Microsoft 365に含まれるライセンスの範囲内で、自分の身の回りの小さな手作業を自動化してみる。そこで効果を実感できたら、徐々に自動化の範囲を広げていく。このようなスモールスタートができる点は、体力に限りがある中小製造業にとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。この「すぐに始められる」手軽さが、Power Automateの普及を加速させている大きな理由です。

3. Power Automateで何ができる?中小製造業の身近な業務での活用事例3選

Power Automateの概要を理解したところで、次に、中小製造業の現場で実際にどのように活用できるのか、身近な業務を例に3つの活用事例を紹介します。これらの事例は、いずれもプログラミング不要で実現できるものばかりです。自社の業務に置き換えて、Power Automateによる自動化のイメージを膨らませてみてください。

事例1:情報共有の自動化 – 特定のメールを受信したらTeamsに自動で通知

中小製造業の現場では、特定のお客様からの注文メールや、仕入先からの納期回答メールなど、迅速な対応が求められる重要なメールが日々飛び交っています。しかし、担当者が他の作業に集中していたり、会議中だったりすると、メールの確認が遅れ、対応漏れやビジネスチャンスの損失につながるリスクがあります。

ある金型メーカー様では、「最重要顧客であるA社からのメールを見落とし、急な仕様変更への対応が半日遅れてしまった」という苦い経験がありました。そこで、Power Automateを使い、「Outlookで、差出人がA社のアドレス、かつ件名に『至急』と含まれるメールを受信したら、製造部のTeamsチャネルにメールの件名と本文を自動で投稿する」というフローを作成しました。

このPower Automateフローを導入した結果、A社からの重要メールは、担当者のPCだけでなく、製造部メンバー全員のTeamsにリアルタイムで通知されるようになりました。誰かがすぐに気づいて対応できる体制が整い、同様の見落としはゼロになりました。このように、Power Automateは、重要な情報の伝達を自動化し、チーム全体の対応速度と確実性を高めることができます。

事例2:データ入力の自動化 – フォームの回答内容をExcel台帳に自動で転記

日報、週報、ヒヤリハット報告、備品利用申請など、多くの企業では様々な情報をExcelの台帳で管理しています。しかし、その運用は、各担当者がそれぞれのフォーマットで報告書を作成し、管理者がそれを一つのExcelファイルに手作業で転記・集計しているケースが少なくありません。この転記作業は、時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスが発生する温床にもなります。

このPower Automateによる自動化で、日報の提出から台帳への記録までが完全にノンストップで行われるようになりました。月20時間かかっていた集計作業は完全にゼロになり、担当者は本来の業務である品質改善活動に集中できるようになったのです。さらに、データがリアルタイムで蓄積されるため、いつでも最新の状況を分析できるという副次的な効果も生まれました。Power Automateは、面倒なデータ入力をなくし、データの価値を高めることにも貢献します。

事例3:承認プロセスの自動化 – 申請があれば上長のTeamsに承認依頼を自動送信

見積書の承認、購買申請の承認、休暇の申請など、企業活動には承認プロセスが不可欠です。しかし、この承認プロセスが紙ベースで行われていると、「承認者が出張中で捕まらない」「書類がどこで止まっているか分からない」といった問題が発生し、業務全体のスピードを著しく低下させます。

ある小規模な機械メーカー様では、営業担当者が作成した見積書を印刷し、社長の机の上に置いて承認を得る、という昔ながらの運用でした。社長が出張で数日間不在にすると、その間の見積提出がすべてストップしてしまい、顧客を待たせてしまうことが課題でした。そこで、Power Automateを活用し、「営業担当者がSharePointの特定のフォルダに見積書ファイルをアップロードしたら、社長のTeamsに承認依頼のメッセージを送信する」という電子承認フローを導入しました。

メッセージには、見積書のファイルへのリンクと共に、「承認」「却下」のボタンが表示されます。社長は、出張先のホテルからでもスマートフォンで内容を確認し、ボタンをタップするだけで承認作業が完了します。結果は即座に営業担当者に通知され、見積提出までのリードタイムが劇的に短縮されました。Power Automateは、時間や場所の制約を取り払い、ペーパーレス化と意思決定の迅速化を同時に実現する強力なツールなのです。

4. 【3ステップで解説】初めてのPower Automate!フロー作成の基本手順

ここまで読んで、「自分でもPower Automateを使ってみたくなった」と感じた方も多いのではないでしょうか。ここからは、実際に自動化フローを作成するための基本的な3つのステップを解説します。Power Automateには、よく使われる自動化のパターンをまとめた「テンプレート」が数百種類も用意されているため、最初はテンプレートを参考に始めるのがおすすめです。

ステップ1:トリガーを設定する – 「何が起きたら」自動化を始めるか決める

フロー作成の最初のステップは、「トリガー」を設定することです。トリガーとは、自動化プロセスを開始させる「きっかけ」となる出来事のことです。「何が起きたら、フローを動かすか」をここで定義します。Power Automateでは、多種多様なトリガーが用意されています。

例えば、以下のようなものが代表的なトリガーです。

- Outlook: 新しいメールを受信したとき

- Forms: 新しい応答が送信されたとき

- OneDrive: ファイルが作成されたとき

- Teams: チャネルに新しいメッセージが投稿されたとき

- スケジュール: 毎日午前9時になったとき

自分の自動化したい業務を思い浮かべ、「その業務は、いつも何がきっかけで始まっているだろう?」と考えてみてください。それが、あなたの設定すべきトリガーです。Power Automateの作成画面で、このトリガーを選択することから、すべての自動化が始まります。

ステップ2:アクションを追加する – トリガーの後に「何をするか」を設定する

トリガーを設定したら、次のステップは「アクション」の追加です。アクションとは、トリガーによって開始されたフローが、具体的に「何をするか」という処理内容のことです。一つのフローの中に、複数のアクションを順番につなげていくことができます。

ステップ1で設定したトリガーに応じて、様々なアクションを選択できます。例えば、トリガーが「新しいメールを受信したとき」であれば、アクションとして以下のようなものが考えられます。

- Teams: チャネルにメッセージを投稿する

- OneDrive: 添付ファイルを特定のフォルダに保存する

- Excel Online: メールの内容をExcelの行に追加する

- 承認: 上司に承認依頼を送信する

Power Automateの優れた点は、前のステップ(トリガーや前のアクション)の情報を、後のアクションで簡単に利用できることです。例えば、「メールの件名」や「差出人のアドレス」といった情報を、Teamsへの投稿メッセージの中に埋め込むことができます。これにより、状況に応じた動的な処理を、プログラミングなしで実現できるのです。

ステップ3:テストして保存する – 作成したフローが正しく動くか確認する

トリガーとアクションを設定し、フローの形が完成したら、最後のステップは「テスト」です。作成したフローが、自分の意図した通りに正しく動作するかどうかを、実際に動かして確認します。いきなり本番の業務で使い始めるのではなく、このテストのステップを必ず踏むことが、Power Automateを使いこなす上で非常に重要です。

Power Automateの編集画面には、「テスト」機能が標準で備わっています。テストを実行すると、フローの各ステップが正常に完了したか、あるいはどこかでエラーが発生したかが、画面上で視覚的に確認できます。もしエラーが発生した場合は、どのステップでなぜ失敗したのかという詳細な情報が表示されるため、原因の特定と修正が容易です。

例えば、ファイルの保存場所を間違えて指定していた、といった簡単なミスも、テストによってすぐに見つけることができます。何度かテストを繰り返し、意図通りに動作することが確認できたら、フローを「保存」します。これで、あなたの作成した自動化の仕組みが、24時間365日、あなたに代わって働き続けてくれるようになります。

5. Power Automateを導入・活用する上での注意点

Power Automateは非常に強力で手軽なツールですが、その導入と活用を成功させるためには、いくつか知っておくべき注意点があります。ここでは、コンサルタントの視点から、特に重要だと考える3つのポイントをお伝えします。これらを意識することで、無用なトラブルを避け、Power Automateの効果を最大限に引き出すことができます。

スモールスタートで成功体験を積むことの重要性

Power Automateの導入でよくある失敗が、最初から大規模で複雑な業務を自動化しようとすることです。全社的な基幹業務の自動化などを目標に掲げると、関係部署との調整が複雑になり、フローの設計も難しくなるため、途中で挫折してしまうリスクが高まります。Power Automate活用の鉄則は、「スモールスタート」です。

まずは、自分自身の、あるいは自分の部署の、身近で小さな手作業から自動化を始めてみましょう。「毎日5分かかっている単純なコピー&ペースト作業」でも構いません。この小さな自動化に成功し、「楽になった」「便利になった」という成功体験を積むことが、次のステップに進むための大きなモチベーションになります。1日5分の作業でも、1ヶ月で約1.5時間、1年で約20時間もの時間削減につながります。こうした小さな成功事例を積み重ね、周囲の同僚にもその効果を見せていくことで、Power Automateによる業務改善の輪が自然と社内に広がっていくのです。

野良フロー(管理されない自動化)を防ぐための社内ルール作り

Power Automateは誰でも簡単にフローを作成できるため、個々の従業員が自分の判断で様々な自動化フローを作り始める可能性があります。これは「市民開発」のメリットである一方、管理がされないまま放置されると、「野良フロー」と呼ばれる問題を引き起こす可能性があります。

「野良フロー」とは、誰が、何の目的で、どのような自動化を行っているのか、組織として全く把握できていない状態のフローのことです。例えば、フローを作成した担当者が退職してしまった後、そのフローがエラーを起こしても誰も修正できず、業務が止まってしまう、といったリスクがあります。また、セキュリティ上問題のある外部サービスに会社の機密情報を連携させてしまう、といったインシデントにつながる危険性もゼロではありません。

こうした事態を防ぐために、Power Automateの活用を始める際には、最低限の社内ルールを設けることをお勧めします。例えば、「フローには必ず『部署名_業務内容』といった命名規則を設ける」「作成したフローの概要を共有リストに登録する」といった簡単なルールでも、管理の第一歩として非常に有効です。組織としてPower Automateの活用を推進していく上では、このようなガバナンスの視点を持つことが不可欠です。

Power Automateのライセンスプランの選び方

「特徴3」で述べた通り、多くのMicrosoft 365プランにはPower Automateの利用権が含まれており、標準的なコネクタを使う範囲であれば追加費用はかかりません。しかし、より高度な機能を使いたい場合や、利用頻度が高くなる場合は、有償のライセンスプランが必要になることがあります。

有償プランが必要になる代表的なケースは2つです。一つは、Salesforceやkintone、Adobe Signといった「プレミアムコネクタ」を利用する場合です。もう一つは、フローの実行回数が、無料ライセンスの上限を超えてしまう場合です。例えば、「1分に1回」といった高頻度で実行する必要があるフローは、有償プランでなければ実現できません。

有償プランには、特定のユーザーにライセンスを割り当てる「Per Userプラン」と、フロー単位でライセンスを購入する「Per Flowプラン」などがあります。どのプランが最適かは、自動化したい業務の内容や、利用するユーザー数によって異なります。まずは無料ライセンスの範囲でPower Automateを試し、その効果を見極めた上で、必要に応じて有償プランへのステップアップを検討するのが、中小製造業における賢い投資戦略と言えるでしょう。

6. まとめ:身近な定型業務の自動化から、会社のDXを始めよう

日々当たり前のように行っている手作業や定型業務。それらは、Power Automateを使えば、その多くを自動化できる可能性があります。Power Automateは、単に作業時間を短縮するだけのツールではありません。従業員を単純作業から解放し、より創造的で付加価値の高い仕事へとシフトさせる、働き方改革のエンジンです。

この記事を読み終えた今、ぜひご自身の身の回りの業務を見渡し、「この作業、Power Automateで自動化できないだろうか?」と考えてみてください。その小さな気づきと、最初の一歩が、貴社のDXを大きく前進させるきっかけとなるはずです。

また、基幹システムの導入について、

- 「どのシステムを選べばいいのかわからない…」

- 「導入にどれくらいの費用や時間がかかるのかが不透明…」

- 「システムベンダーの選定も難しそう…」

- 「導入しても本当に効果があるのか疑問…」

などのお悩みをお持ちの方は、是非船井総研の「無料経営相談」をご利用ください。