記事公開日:2025.07.11

最終更新日:2025.07.11

ものづくりワールド2025参加レポート:最新動向と注目展示8選

RX JAPAN主催ものづくりワールドに参加いたしました。今回は、所感と注目展示について共有いたします。

今回の展示会のキーワードは、AIと3DCAD。特に目を引いたのは、企業の根幹を支える文書管理の効率化や、生産性向上に直結するAI開発に関する展示の豊富さです。ただ、現在の製造業における実質的に効果のあるAIの使い方は、主に文書管理や、外観検査の自動化などに絞られそうです。

また、展示会では3D CADデータを活用した革新的なシステムが多数紹介されていました。ただ、特に日本の中小企業においては、依然として3D CADの導入自体が進んでいないのが現状です。このデジタル技術の活用における格差をいかに解消し、中小企業が新しい技術の恩恵を受けられるようにするかが、今後の製造業全体の競争力強化に向けた喫緊の課題になると感じました。

以下に、特に注目すべき8つの出展内容とについて、ご紹介します。

目次

①Amazon Web Services社:設備トラブル復旧業務のAIエージェント支援

(引用:https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2507/03/news041.html)

AWS社が提案するAIエージェントは、設備トラブル発生時の復旧業務を劇的に効率化します。チャットインターフェースを通じて過去のトラブル事例や解決策を瞬時に検索できるため、現場の作業員は迅速に適切な情報を得て、トラブルシューティングに専念できます。さらに画期的なのは、チャット上で復旧状況を報告するだけで、AIがその内容を理解し、自動的に関連システムへの入力や記録を行う機能です。これにより、報告書作成やデータ入力といった付帯業務の負担が大幅に軽減され、情報のリアルタイム性も向上します。これは、熟練工のノウハウ継承や、新人教育にも寄与する可能性を秘めています。

②xenodata lab.社:経済予測AI

xenodata lab.社の経済予測AIは、膨大な量の経済指標、ニュース記事、統計データ、企業財務データなどを網羅的に学習した独自のLLM(大規模言語モデル)を基盤としています。このAIは、単なる過去データの分析に留まらず、それらの情報から将来の経済動向を予測する能力を持っています。具体的には、特定の製品カテゴリや地域拠点ごとの売上予測など、事業戦略の策定に直結するインサイトを提供します。予測精度は常に企業の関心事ですが、同社は過去のデータに基づいた詳細な精度検証結果を公開しており、ユーザーはこれらのデータを参考にしながら、AIが提示する予測の信頼性を判断し、よりデータドリブンな意思決定を行うことが可能になります。

③リセ社:契約書チェックのAIエージェント

今回の展示会で特に感銘を受けたのが、リセ社が提供する契約書チェックのAIエージェントです。このAIは、法律の専門家が監修した高度な知見を学習しており、契約書の内容を素早く分析し、リスク条項の指摘、不足情報の洗い出し、そして推奨される修正案の提示まで行います。法務部門の業務は専門性が高く、時間とコストがかかるのが一般的ですが、このAIを導入することで、契約書レビューのスピードと精度が向上し、企業が抱える法的リスクの低減に大きく貢献します。個人的には、製造業におけるサプライチェーンの複雑化に伴う契約業務の増加を考えると、非常にニーズの高いソリューションだと感じました。

④エスマット社:重さによる在庫管理システム

(引用:https://www.youtube.com/watch?v=wLnNJb3WvTA&t=5s)

エスマット社の展示は、一見するとシンプルながらも、製造現場の悩みを解決する画期的なアプローチを示していました。重量センサー付きのマットを資材置き場に設置することで、その上に置かれた部品や消耗品の残量をリアルタイムで正確に把握します。設定した閾値を下回ると自動で発注を行うため、在庫切れのリスクを最小限に抑えつつ、過剰在庫による無駄を排除できます。これは、製造業における「ジャストインタイム」生産の実現に近づけるだけでなく、これまで人の目視や経験に頼りがちだった在庫管理業務の属人化を防ぎ、効率化と標準化を進める上で非常に有効な手段となるでしょう。

⑤Cellid社:スマートグラス

(引用:https://cellid.com/products)

Cellid社のスマートグラスは、製造現場の作業効率と安全性を向上させる強力なツールです。作業員はハンズフリーで生産指示の確認や設備状況の把握ができ、目の前に手順書を表示させながら作業を進めることが可能です。これにより、作業ミスを減らし、トレーニング時間を短縮できます。さらに、このスマートグラスには会話のリアルタイムテキスト化機能が搭載されており、騒音の多い工場内で聴覚障がいを持つ作業員も円滑なコミュニケーションを取れるようになります。また、多言語翻訳機能により、外国人労働者とのコミュニケーション障壁も低減され、グローバル化が進む製造現場での活用が期待されます。私自身も装着してみましたが、その軽量性とクリアな視界は、日常的な使用にも耐えうる実用性を感じさせました。現状の価格は約15万円と決して安価ではありませんが、テクノロジーの進化と共に、より手頃な価格帯での普及が期待されます。

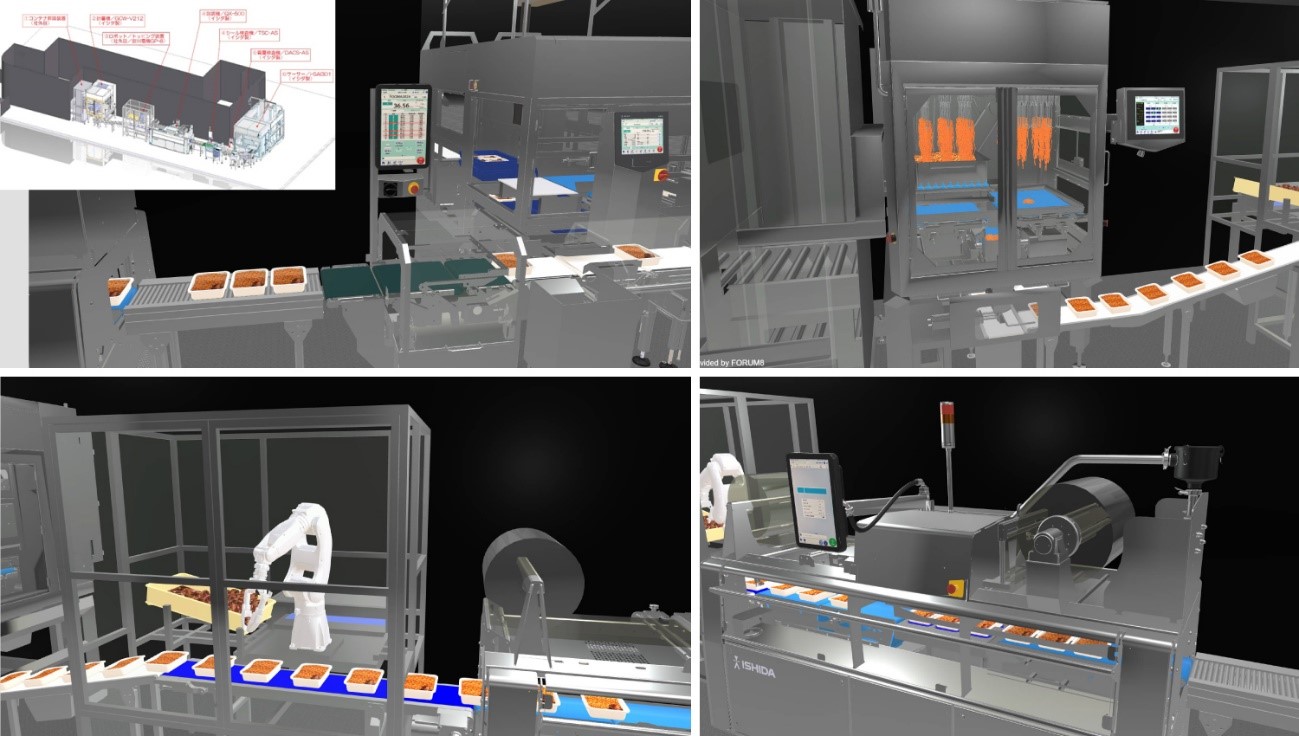

⑥FURUM8社:製造業におけるメタバースの活用

(引用:https://vrcon.forum8.co.jp/2024/index.html#idea)

FURUM8社は、製造業におけるメタバースおよびVRの活用を展示。内容は、自動化ラインの導入検討において、従来の2D平面図による提案に加えて、メタバース空間で実際のラインをバーチャル体験できるというものです。これにより、顧客は機械を実際に製作して設置するまで分からなかった、通路の幅や作業スペースの確保状況、機械の圧迫感などを事前にリアルに確認できます。この技術は、設計段階での手戻りを大幅に削減し、顧客との認識齟齬を防ぎ、よりスムーズなプロジェクト推進を可能にします。これは、単なるプレゼンテーションツールの域を超え、設計・製造プロセスのデジタルツイン化を推進する上で重要な一歩となるでしょう。

以下サイトにて、実際のメタバース空間を見ることが可能です。

https://www.forum8.co.jp/VirtualTour-Machine/#/scene/default

⑦日本3Dプリンター社:3Dスキャナ

日本3Dプリンター社が展示していた3Dスキャナは、特に品質検査の分野で大きな可能性を秘めています。このスキャナは、既存の検査装置に入らないような大型の製品(例:自動車部品)や、ノギスなどでは測定が難しい複雑な曲面を持つ製品の検査に威力を発揮します。特に、3D CAD図面がある製品に対しては、スキャンデータとCADデータを比較することで、設計通りの形状になっているかを高精度で確認できます。

また、意外な活用事例として、アートネイチャーでの患者の頭皮形状の3Dスキャンが挙げられました。これにより、個々の患者に完璧にフィットするオーダーメイドのかつらを製造することが可能になるとのことです。これは、製造業における個別最適化のひとつの形であり、例えばオーダースーツや医療器具など、顧客一人ひとりに合わせた製品を製造する分野で広く応用される可能性を秘めています。

さらに、鋳物業界における活用も期待されています。従来、鋳物の仕上げ作業は熟練の職人の経験と勘に頼る部分が大きく、品質のばらつきや新人育成の難しさが課題でした。しかし、3Dスキャナで製品形状を定量的に測定することで、「どこを、どれだけ仕上げるべきか」が明確になり、新人でも効率的かつ高精度に作業を進めることが可能になります。これにより、品質の定量化と安定化が図られ、熟練技術の継承問題にも一石を投じることができます。

⑧ミスミ社:間接材消耗品 自販機

ミスミが提案する間接材消耗品の自動販売機は、製造現場における資材管理の最適化に貢献します。必要な消耗品を自販機から必要な時に取り出すシステムは、資材庫の管理業務を簡素化し、棚卸し作業の効率向上に繋がります。さらに、利用者と使用履歴が記録されることで、不正利用の防止にも効果を発揮し、間接材コストの透明化と削減に寄与します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は、AI活用の可能性を感じる展示会でした。が、やはり導入コストの高さと、それに対して見込める効果が見えづらく、日本の中小製造業におけるAI活用には、もう少し時間がかかるかもしれません。

AI活用を進めるならば、展示会で展示されていたような自社に合わせたAI開発…よりも、まずはGeminiやCopilotなどを活用した方が、スモールスタートで始めやすいかと思います。

関連コラム

ロボットのティーチングとは?ティーチングの種類と概要を解説

2019.08.27

溶接ロボットで行う自動化の方法とは?

2019.08.29

産業用ロボットとは?最新動向からロボットの違いを知る

2019.09.17